Politique

L’écologie sociale de Murray Bookchin

27.10.2019

Du côté de la sphère institutionnelle, les partis « écolos » alternent entre défaites et victoires électorales, sans jamais parvenir à s’installer au centre du jeu partisan. Quelque soit le régime ou le mode de scrutin, quelque soit la culture politique du pays européen concerné, les vertes demeurent dépendantes d’une conjoncture favorable… fournie en général par les sursauts réguliers de l’opinion publique apprenant que le réchauffement climatique s’accélère et que toutes les promesses de réduction de gaz à effet de serre (et plus généralement de lutte contre la pollution) ont été au mieux laissées de côté, au pire complètement piétinées. Aujourd’hui, l’« effet Greta » fait durer la centralité médiatique du problème et peut faire croire à un enracinement plus profond de la conscience écologique… Mais ne s’agit-il pas d’une redite des multiples espoirs passés, de la lutte anti-nucléaire aux grandes vagues de victoires électorales qui ont rythmé toutes les décennies depuis les années 1980 ?

L’écologie sociale et la domination

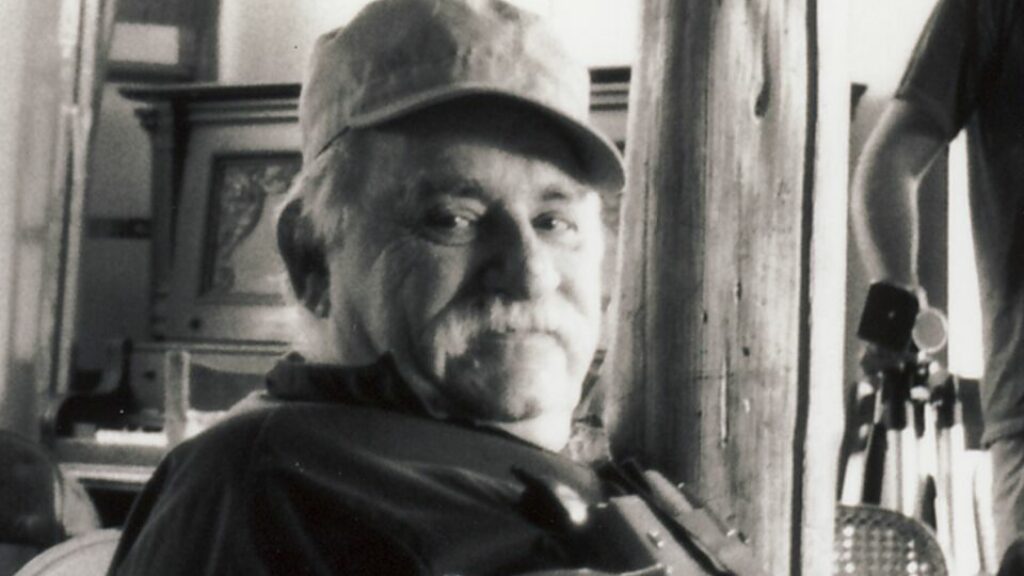

Alors que le climat se réchauffe, que les populations d’oiseaux disparaissent, comme de nombreuses variétés d’arbres, sans bien sûr parler de l’appauvrissement généralisé de la biosphère partout sur la planète ou des forêts amazonienne et africaine qui partent en fumée ; alors que la situation semble chaque année un peu plus catastrophique, ne faudrait-il pas revenir à une définition maximaliste de l’écologie ? Qui serait à même de répondre non seulement au défi de la protection de notre biome mais aussi au problème plus général de notre rapport à celui-ci ? Et qui pourrait, en même temps, intégrer la question sociale sur laquelle les partis « écolos » entretiennent souvent une certaine ambiguïté ? La parution récente d’une anthologie de Murray Bookchin (1921-2006), Pouvoir de détruire, pouvoir de créer, aux éditions de l’Échappée nous en donne l’occasion.

Bookchin fait partie des précurseurs de l’écologie politique, synthétisant dès les années 1960 une théorie écologique cohérente et embrassant aussi bien le problème de la pollution dans les sociétés industrielles, la dégradation du climat et leur rapport avec les inégalités sociales et le capitalisme. Pour Bookchin, l’écologie est fondamentalement sociale et toutes celles qui prétendent en faire un pur savoir technique ne sont pas des écologistes mais ce qu’il nomme des « environnementalistes ». Si elles s’intéressent aux problèmes posés par les activités humaines, c’est uniquement pour pouvoir les poursuivre et les développer. Elles ne remettent pas en cause le système à l’origine de ces destructions et du déséquilibre apparu entre l’espèce et son environnement mais uniquement ce qui bouleverse la reproduction dudit système.

Bookchin, au contraire, considère que la domination et l’instrumentalisation de la nature par l’humaine vient d’abord de la domination de l’humaine sur l’humaine. Si nous pouvons réifier la nature, la considérer comme un objet dont les besoins ont une importance moins grande que les nôtres, c’est parce que les sociétés humaines ont réifié les êtres humaines elles-mêmes. À partir du moment où la domination sociale, patriarcale et hiérarchique s’est instaurée, il est devenu possible de voir dans la nature, dans sa faune et dans sa flore, un niveau d’existence encore inférieur à celui des inférieures humaines. L’écologie, pour Bookchin, est donc à la fois une lutte contre la domination de la nature et contre la domination sociale sous toutes ses formes.

L’instrumentalisation est un des thèmes centraux de sa pensée. Il juge qu’on ne peut pas considérer la nature comme une ressource, neutre et transformable à merci. Elle n’est pas un objet mais un milieu vivant, inscrit dans un temps particulier, différent de la temporalité humaine. Ici aussi, la domination s’auto-entretient dans un double rapport instrumental : celui de l’espèce sur la nature mais aussi celui qui, dans l’espèce elle-même, érige une marchandisation des individues. Les travailleuses, devenues des « ressources humaines » et plus récemment des « consommatrices activables », sont soumises au même régime hiérarchique et aliénant que celui qu’on impose à la nature. Pour Bookchin, il est impossible de redevenir un sujet humain agissant sans redonner aussi à la biosphère un statut d’égalité dans son rapport avec notre espèce.

Municipalisme libertaire et cosmogonie rationnelle

C’est pour toutes ces raisons que l’auteur a développé une théorie politique égalitaire, socialiste (dans le sens premier du terme) et proche de l’anarchisme social (ou du communisme libertaire). Bookchin est surtout connu pour ses écrits sur le municipalisme libertaire qui ont inspiré aussi bien le mouvement altermondialiste, les militantes autogestionnaires, les révolutionnaires kurdes turquo-syriennes et même une partie de la gauche belge au début des années 2000[2]. Cela démontre bien la fécondité de son approche même s’il est difficile d’en faire une lecture « non-révolutionnaire », quand on sait la radicalité de certaines de ses positions. Le problème de la métropole, par exemple, est pour Bookchin insoluble si l’on refuse d’envisager sa disparition ou, au moins, son éclatement. Son utopie se déploie dans une myriade de sociétés communales, locales, où la plupart des décisions communes sont prises à un niveau où les individues peuvent se connaître et entretenir des rapports affinitaires.

Tout l’équilibre de la pensée politique de Bookchin repose d’ailleurs sur ce principe de dispersion des collectifs humains (composés au maximum de milliers ou de quelques dizaines de milliers d’individues) et sur l’harmonisation sociale et naturelle ; de la société avec la nature et des êtres humaines au sein de la société. Cette dimension cosmogonique de son œuvre est sans doute celle dont la réception sera la plus polémique… Critique de la modernité technique, Bookchin s’inspire particulièrement des travaux anthropologiques mettant en lumière des sociétés pré-modernes où les rapports humains étaient régis par des liens non-marchands, voire non-hiérarchique ; la cité athénienne est également une source d’inspiration même s’il en pointe régulièrement et consciencieusement les défauts (esclave, patriarcat, bellicisme, ethnocentrisme). L’auteur est en cela très proche d’une certaine tradition américaine, celle, par exemple, du poète et penseur libertaire Kenneth Rexroth, ou, dans l’univers francophone, des écrits du MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales).

En plus d’une série de nouvelles institutions collectives, sous forme de municipalités autogestionnaires, Bookchin propose de réinstaurer des rituels liant humaine et nature. Même s’il n’établit pas de programme sur la question, ses exemples tournent autour d’une forme de respect symbolique entre deux formes vivantes : l’humaine et la non-humaine. Concrètement, « l’utilisation » de la nature devrait passer par des actions ritualisées explicitant le sacrifice consenti par notre milieu et, lui offrir une réciproque, matérielle ou artistique. On pourrait assimiler cette proposition comme une institutionnalisation du don et du contre-don, dans des procédures volontaires, et où la nature joue le rôle d’un donateur. Les écrits rassemblés dans Pouvoir de détruire, pouvoir de créer ne semble pas classer Bookchin dans le camp anti-spéciste, c’est-à-dire dans une philosophie qui supprime toute verticalité dans les relations entre notre espèce et les autres.

En revanche, sa pensée paraît bien promouvoir une sorte de « cosmogonie rationnelle », dans le sens d’un ensemble de récits et de rituels sur un état de symbiose société-nature, mais qui ne se sacrifierait pas à la raison. Il faudrait de nombreuses lignes pour distinguer ce qui, chez Bookchin fait office de raison et non de rationalisme, de science et non de scientisme… Notons quand même qu’il développe une épistémologie particulièrement originale, qu’on peut rapprocher, sans la réduire, à celle de Paul Feyerabend. Son ambition étant de détacher la question écologique et, plus généralement, la question du savoir humain, de la seule approche positiviste et rationaliste… sans pour autant jeter à la corbeille la tradition dialectique (en particulier celle de Hegel et de l’école de Francfort)[3].

D’hier à aujourd’hui

Bookchin n’est pas un passéiste ou un conservateur ; il se situait par exemple sur une ligne d’alliance forte avec les mouvements féministes, afro-américains et homosexuels aux États-Unis. Mais il considérait le passé comme une source importante de solutions ou d’inspiration. Sa théorie est à ce niveau plus cohérente qu’il n’y paraît : l’humaine devait, pour lui, se repenser dans un temps plus long… Le futur n’étant qu’une série d’opportunités, de victoires ou de défaites possibles pour le camp de l’émancipation humaine ; mais pas le résultat d’une dialectique historique déterministe et linéaire.

Même si la métaphore de l’évolution a ses limites, il serait juste de dire qu’il défendait un évolutionnisme égalitaire et autogestionnaire, où les sociétés seraient réadaptées au biome existant, non en rééditant le passé mais en faisant la synthèse des différentes expériences de l’humanité. À la différence des autres pensées inspirées par l’ordre biologique, l’importance de la délibération et de la démocratie directe et locale préviennent chez lui toute tentation d’unité organique. (Qui plus est, sa critique de Heidegger, de Jünger et du völkisch dissipe tout doute sur sa conception de l’harmonie sociale, collectiviste et dissensuelle mais certainement pas « organiste »).

Pouvoir de détruire, pouvoir de créer participe en tout cas à la redécouverte de Murray Bookchin, enclenchée par deux éditeurs, l’Atelier de création libertaire (en 1994, 2012, 2017 et 2018) et Ecosociété (en 2011 et 2016). Avec la toute récente publication, chez Agone, de Changer sa vie sans changer le monde (titre ironique et polémique[4]), la lectrice dispose d’un bel échantillon de la très fournie bibliographie de l’auteur. Il apparaît primordial de l’intégrer au corpus de l’écologie politique actuel et de se servir d’une pensée, réfléchie pendant plusieurs décennies, et qui semble toujours très en avance sur l’époque. Quel sera le choix des générations futures quand les bouleversements environnementaux rendront les choix politiques pressants ? Celui de la dictature écologique éclairée ? Celui d’un marché prédateur jusqu’au-boutiste quitte à risquer l’extinction ? D’autres voies ont déjà été défrichées. Celle de Bookchin, de l’écologie sociale et du municipalisme libertaire en est une.

Murray Bookchin, Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. Vers une écologie sociale et libertaire, L’Échappée, 2019, 18€.

[1] Dans cet article, le féminin fait office d’indéfini.

[2] Il est en effet amusant de constater que l’article concluant l’anthologie Pouvoir de détruire, pouvoir de créer est un « assemblage » de divers textes de Bookchin sur le municipalisme libertaire, réalisé en 2000 par Jean Vogel, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, à l’occasion des élections municipales belges.

[3] Pour aller plus loin lire le chapitre « Les ambiguïtés de la science » (pp. 91-119) dans le présent ouvrage. La position de Bookchin sur l’importance de la tradition rationaliste et des Lumières semble aussi avoir varié dans le temps. Ces textes polémiques des années 1990 semblent par exemple plus conservateurs sur la question universaliste et sur l’importance pour la gauche et l’anarchie de demeurer dans le camp de la « raison ». Il faudrait une étude complète pour démêler, dans l’oeuvre de Bookchin, le problème du progrès.

[4] La lecture des deux ouvrages ouvre sur deux univers séparés… « Pouvoir de détruire, pouvoir de créer » peut presque faire passer Bookchin pour un anti-moderne alors que « Changer sa vie sans changer le monde », au contraire, le placerait dans le camp d’un socialisme universaliste presque conservateur. Il s’agit d’un cas d’école sur les effets d’un biais éditorial (inévitable et néanmoins enrichissant) ; le Bookchin de l’Échappée est d’abord techno-critique et partisan d’une écologie radicale, celui d’Agone est d’abord de gauche, social et particulièrement critique vis-à-vis de ce qu’on appelle aujourd’hui « les politiques de l’identité ». À la lectrice de faire son marché et de découvrir le reste de sa bibliographie.