Processus démocratique

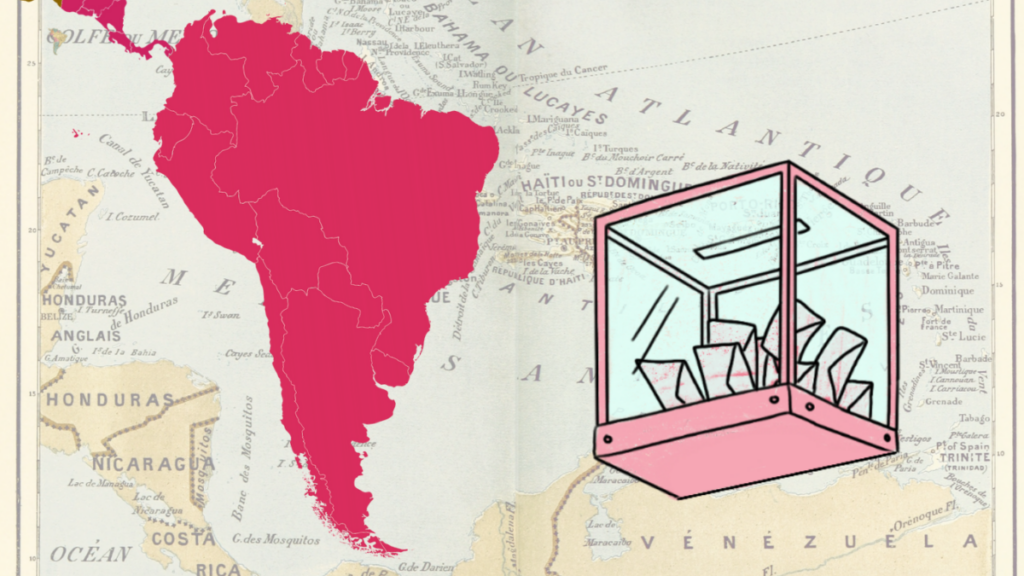

Apprendre des référendums en Amérique latine

10.02.2026

La Belgique est l’un des rares pays à interdire l’usage du référendum. Que peut-elle apprendre des pays qui y recourent régulièrement ? Rencontre avec Yanina Welp, experte des mécanismes de démocratie directe à travers le monde, et en particulier en Amérique latine.

POLITIQUE Vous expliquez dans votre livre, The Will of the People, que les référendums sont un instrument ambivalent, qui peut parfois renforcer la démocratie, mais aussi permettre à une personne ou à un groupe d’accumuler du pouvoir. Ces deux possibilités correspondent-elles à la distinction entre référendums par le bas et par le haut, les premiers étant initiés par les citoyen·nes, les seconds par les pouvoirs publics ?

YW Oui, en général, c’est le cas. Mais bien sûr, la manière dont un instrument est conçu et utilisé n’est jamais linéaire. Ce que je veux dire, c’est que la plupart des référendums imposés par le haut sont de l’ordre de luttes de pouvoir entre élites, mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, un référendum imposé par le haut peut également jouer un rôle positif en permettant, par exemple, aux citoyen·nes de jouer ce que nous appelons en Amérique latine le rôle de pouvoir modérateur. Ainsi, dans les années 1960 et 1970, lorsque les élites étaient en conflit, le pouvoir modérateur était l’armée. Si, au lieu de ça, c’est un référendum qui permet de résoudre le conflit entre les dirigeant·es, en transférant l’arbitrage au peuple, alors c’est un rôle positif.

Le référendum par le bas est un mécanisme extrêmement puissant pour accroître la redevabilité et la réactivité.

D’un autre côté, oui, en général, lorsque l’État de droit fonctionne bien, le référendum par le bas est un mécanisme extrêmement puissant pour accroître la redevabilité et la réactivité. Il existe plusieurs exemples où c’est le cas, comme en Suisse. Cependant, il y a également des exemples, comme l’Italie sous Berlusconi, où cet instrument « par le bas » a été manipulé par celles et ceux qui étaient au pouvoir.

En Belgique, les gens associent généralement la démocratie directe à la Suisse et on entend souvent dire qu’elle est unique au monde. Mais un regard vers les pratiques démocratiques en Amérique latine montre que l’exemple helvète n’est peut-être pas si singulier.

La Suisse pratique le référendum obligatoire depuis 1848, c’est unique d’un point de vue historique. Mais plus récemment, de nombreux autres pays ont eu recours aux référendums. En Amérique latine, l’Uruguay est probablement le cas le plus proche de la Suisse. Les référendums y ont été introduits près d’un siècle après la création de l’État suisse et jouent un rôle important. Leur utilisation n’est pas aussi fréquente qu’en Suisse, mais chaque fois qu’il y a un conflit autour de politiques publiques, les citoyen·nes uruguayen·nes activent ces référendums ou tentent de les activer.

L’Uruguay est un cas très intéressant pour voir comment la participation politique peut jouer un rôle positif, en incitant les gens à se tenir informés et à intervenir dans la vie publique.

Dans ce jeu, les partis politiques sont actifs, tout comme les syndicats, les retraité·es, les enseignant·es et la société en général. L’Uruguay est un cas très intéressant pour voir comment la participation politique peut jouer un rôle positif, en incitant les gens à se tenir informés et à intervenir dans la vie publique, ce qui renforce non seulement la démocratie, mais aussi les partis et les syndicats.

Ce mécanisme d’initiatives populaires permet de montrer aux partis dirigeants que leur pouvoir peut être remis en cause. Parfois, le résultat ne sera pas celui attendu par le gouvernement. Et parfois, ce qui est à l’ordre du jour est quelque chose que les principaux partis politiques n’avaient pas envisagé.

Comment cette diffusion des mécanismes de démocratie directe en Amérique latine a-t-elle commencé, d’un point de vue historique ?

Dans l’histoire de l’Amérique latine, on trouve deux types de référendums, qui représentent deux extrémités. Tout d’abord avec la version napoléonienne, où de nombreux dirigeants autoritaires du XIXe siècle utilisaient les référendums pour concentrer leurs pouvoirs. Et à côté de ça, la version inspirée de la Suisse. C’est un cas très intéressant de diffusion des idées. Au début du XXe siècle, le président uruguayen José Batlle y Ordóñez s’est rendu en Suisse et s’est inspiré de ce système politique. Le premier référendum a eu lieu en 1917.

Au départ, il s’agissait d’un mécanisme que seuls les partis pouvaient activer, par exemple lorsque la Constitution était en discussion, offrant la possibilité de voter sur plusieurs projets. Ensuite, en 1967, un changement constitutionnel a été adopté afin d’étendre le droit d’initiative aux citoyen·nes. Après une période de dictature militaire, les initiatives et les vétos ont été de plus en plus utilisés, principalement par le mouvement progressiste et les syndicats, dans une logique d’extension des droits.

Puis, lorsque le Frente Amplio, un parti de gauche, est arrivé au pouvoir au niveau national en 2004, ces mécanismes ont également commencé à être activés par la droite. Une loi sur les questions transgenres, une loi assez progressiste, a notamment été adoptée au Parlement, au grand dam de la droite. Elle a donc lancé un référendum pour tenter de l’abroger, mais elle a perdu le vote populaire. Cela a renforcé la légitimité de cette loi.

C’est assez risqué, à bien des égards, car nous savons que la désinformation existe, tout comme la manipulation. Mais les initiatives populaires jouent un rôle très important en offrant à celles et ceux qui sont en désaccord avec une politique la possibilité de recueillir des signatures et, s’ils y parviennent, d’ouvrir un nouveau débat sur cette loi. Ensuite, il faut accepter la décision populaire, car ce sont les règles du jeu. Contrairement aux démocraties fortement représentatives où le sentiment des citoyen·nes est que ce que décident les partis n’est pas ce qu’ils veulent, et il est souvent difficile de savoir si c’est vrai ou faux.

Le référendum révocatoire, qui permet aux citoyen·nes de destituer un·e représentant·e avant les prochaines élections, est pour sa part inspiré des États-Unis, où plusieurs États le pratiquent depuis longtemps. Vous avez étudié ce mécanisme de manière approfondie. Qu’en avez-vous appris ?

J’ai étudié l’utilisation des référendums révocatoires dans des pays tels que le Pérou, l’Équateur, la Colombie, mais aussi, plus récemment, la Pologne, le Japon ou Taïwan. La principale leçon que j’en tire est que, lorsqu’il est conçu de manière à pouvoir être facilement activé, et dans un système partisan faible, il tend à être instrumentalisé par les partis d’opposition.

C’est clairement le cas au Pérou, où il y a eu une période très intense d’activation de référendums révocatoires, au cours de laquelle les perdant·es des élections s’associaient pour recueillir des signatures et destituer les personnes au pouvoir. Cela me rend donc un peu réticente à l’idée de promouvoir ce mécanisme.

En même temps, j’ai aussi le sentiment qu’il pourrait renforcer la confiance des gens dans le fait qu’ils possèdent, ultimement, le pouvoir. Je dirais donc que, contrairement à une initiative populaire portant sur une question législative ou constitutionnelle, qui devrait être relativement facile à mettre en œuvre, la révocation devrait être un mécanisme plus exceptionnel, avec un nombre très élevé de signatures requises. Il faudrait ensuite un processus dans lequel il y aurait un débat public bien réglementé, avec des motifs d’accusation clairs, et la possibilité pour les personnes incriminées de se défendre.

Vous avez mentionné les référendums constitutionnels, qui semblent être importants en Amérique latine. Beaucoup de gens ont à l’esprit le cas récent du Chili. S’y est tenu un référendum qui a finalement rejeté la nouvelle Constitution, qui devait remplacer celle héritée de Pinochet. Certains considèrent que ce « non » a ruiné le travail intense et de qualité accompli par la Convention constitutionnelle. Quelle est votre analyse de ce cas ?

C’est un cas très intéressant. Il y a eu une première Convention constitutionnelle, après les manifestations sociales de 2019 exigeant la transformation du système politique. Les participant·es à cette assemblée constituante étaient élu·es spécifiquement pour cela, et l’élection a donné lieu à une Convention penchant plutôt vers la gauche.

Une stratégie de communication intensive a ensuite été mise en place par l’opposition, affirmant que la nouvelle Constitution présentait plusieurs points faibles. Il faut dire que la perception du grand public a été fortement influencée par l’atmosphère postpandémique et, par exemple, la crainte d’une augmentation de la criminalité. Cela a mené la Constitution à être massivement rejetée dans tout le pays.

Par la suite, il y a eu une deuxième tentative, dans laquelle le processus a été largement contrôlé par la droite. Et cette nouvelle Constitution, beaucoup moins progressiste, a également été rejetée.

J’en conclus que la représentation et le dialogue démocratiques exigent bien plus qu’un simple processus. Le mécanisme, en l’occurrence la Convention constitutionnelle, peut être bien conçu et favoriser une participation inclusive, mais, si le lien de représentation est rompu, comme cela s’est produit au Chili, la méfiance dominera. Le Chili a montré à quel point il est erroné de penser que la participation peut remplacer la représentation. Un système politique a besoin d’une bonne qualité des deux pour avoir une démocratie forte.

Existe-t-il des exemples de processus constitutionnels participatifs plus fructueux dans d’autres pays, avec des résultats plus positifs en termes d’adoption d’une constitution largement légitimée ?

Il n’existe pas de processus idéal. Tout ce que l’on peut trouver, c’est quelque chose qui, dans un contexte donné, fonctionne mieux qu’auparavant. Cela étant dit, je peux citer le processus d’élaboration de la Constitution au Brésil pendant la transition vers la démocratie. Il est vrai que l’armée a joué un rôle, car il s’agissait d’une transition plutôt guidée par le haut. Mais les citoyens ont également joué un rôle important. La Constitution de 1988 a été élaborée dans un contexte de manifestations populaires très actives. De nombreux mouvements sociaux ont vu le jour et les gens sont descendus dans la rue pour réclamer de meilleures institutions. Le processus de rédaction était ouvert aux commentaires des citoyens, les organisations sociales étant invitées à rejoindre des commissions, et un mécanisme de pétition a été mis en place. Les pétitions ont été transmises au Parlement (chargé de débattre de la Constitution) qui a été contraint de les examiner et de justifier ses choix publiquement. Par la suite, la Constitution a été révisée à plusieurs reprises, mais les citoyens en sont, dans l’ensemble, assez fiers.

Je ne dis pas que le référendum constitutionnel ne fonctionne pas. Il est simplement imprévisible.

A-t-elle ensuite été approuvée par référendum ?

Non, ce qui montre qu’un référendum n’est pas nécessairement le meilleur moyen de conclure le processus. Des constitutions autoritaires ont été approuvées par référendum. Des constitutions progressistes ont été rejetées. Il serait confortable pour la science politique d’avoir une vision claire : vous organisez des référendums et cela fonctionne. Mais ce n’est pas ainsi que ça se passe dans la pratique. Et je dirais que le processus de communication au sens large est plus important que l’utilisation ou pas d’un référendum. Je ne dis pas que le référendum constitutionnel ne fonctionne pas. Il est simplement imprévisible. Par défaut, il n’est ni positif ni négatif. C’est le contexte qui joue un rôle important.

Un dernier type de référendum que nous pourrions évoquer est celui organisé en Colombie en 2016 pour approuver l’accord de paix qui avait été négocié avec les rebelles des FARC. S’agit-il d’une utilisation intéressante du référendum, pour tenter de mettre fin à un conflit civil violent en légitimant l’accord auprès de la population, ou cela risque-t-il d’aggraver la situation en raison de sa logique très majoritaire ?

L’accord de paix a été rejeté, mais je pense que ce référendum était une très mauvaise idée dès le départ. Un accord de paix est quelque chose d’extrêmement difficile à obtenir. Ma position est controversée, car les gens accordent à juste titre de l’importance à la transparence. Mais pendant des pourparlers et négociations de paix, si vous ouvrez la salle, il est impossible d’aboutir à quoi que ce soit. Il faut fermer les portes et discuter franchement.

De plus, le président Santos avait un mandat populaire pour l’accord de paix, car il avait été très ouvert sur cet objectif pendant la campagne électorale.

Tant qu’on parle des limites des référendums… En Belgique, les assemblées citoyennes sont actuellement à l’avant-plan. Beaucoup de gens les considèrent comme une forme de participation plus prometteuse et plus délibérative. Comment voyez-vous le contraste entre les deux ?

Une fois encore, le contexte est important. Si les Belges apprécient les assemblées citoyennes, je pense que cette institution deviendra progressivement plus influente et productive. C’est ce qui s’est passé en Suisse. Je ne dirais donc pas que les référendums sont en principe meilleurs. On peut les comparer théoriquement, mais à la fin, ce qui compte, c’est ce qui fonctionne dans un contexte donné. Je ne mettrais pas en concurrence les institutions participatives.

Ne pourrait-on pas également dire qu’elles jouent des rôles très différents, puisque l’une est censée faciliter la délibération inclusive, tandis que l’autre vise à impliquer tout le monde dans une décision ?

Oui, je suis d’accord. Elles sont complémentaires.

Une participation citoyenne large est toujours un bon moyen de prémunir contre la concentration du pouvoir.

Bon nombre de personnes qualifient les référendums de « populistes » et vous abordez ce sujet de manière critique dans votre livre. Vous affirmez qu’une participation citoyenne significative pourrait, au contraire, offrir une protection contre le populisme tel qu’il est communément compris aujourd’hui. Est-ce exact ?

Oui, je pense qu’une participation citoyenne significative offre une très bonne résistance contre le populisme dans le sens où elle contribue à assurer la réactivité du système politique aux demandes de la population. L’Uruguay, encore une fois, en est un bon exemple. Lors des dernières élections, quelques personnalités ayant des profils proches de Milei ou Bolsonaro ont obtenu 4 ou 5 % des voix. Et cela, à une époque où ce type de politique est dominant dans d’autres pays d’Amérique latine. Je pense que cette mise en échec du « populisme » s’explique par le fait que les gens savent que leur système politique est réactif. Ils savent qu’ils ont leur mot à dire. Une participation citoyenne large est toujours un bon moyen de prémunir contre la concentration du pouvoir. Cela garantit le pluralisme.

Propos recueillis par Pierre-Etienne Vandamme