Vie politique • Politique

Entretien. Sihame Haddioui : scène et luttes en partage

23.07.2025

Militante féministe, ouvrière d’usine, artiste engagée, échevine de la culture et de l’égalité : Sihame Haddioui a été tout cela et bien davantage. À l’occasion de son nouveau spectacle-performance Exhibit A, l’autrice nous a accordé un entretien panoramique, de son expérience d’ouvrière au monde politique.

POLITIQUE Vous faites un retour sur les planches après un mandat d’échevine de la culture et de l’égalité des chances (2018-2024) qui ne vous a pas épargnée. La culture a toujours occupé une place centrale dans votre vie, comment avez-vous vécu cette expérience politique ?

SIHAME HADDIOUI Non seulement on galère parce qu’on n’a pas de budget, mais le service est tout petit. Néanmoins, la culture reste un outil important de « soft power », d’où la difficulté, par exemple, pour changer une terminologie. Ce sont des enjeux dont j’ai réellement pris conscience durant mon mandat. Et je ne me rendais pas compte que ça allait être aussi compliqué à faire bouger. J’ai vraiment l’impression d’avoir été échevine de la bataille culturelle !

Avez-vous des exemples à donner ?

Ce n’était pas spécialement de la part de la population, mais plutôt « en interne ». Dès le départ, il y a eu toutes sortes de suspicions, en lien avec mon profil. Des suspicions qui portaient principalement sur l’octroi de subsides.

On m’a soupçonné de favoriser des associations religieuses, ou encore le lobby LGBT, avec un fond de conspiration du type « grand remplacement ». Si je fais le lien avec l’actualité, ça ne m’étonne pas que la culture soit devenue une matière au cœur des préoccupations du Mouvement réformateur et que Georges-Louis Bouchez parle même de « culture woke ». Ils et elles sont très tendu·es sur les financements de la culture, parce qu’ils ont conscience qu’en finançant un certain type de culture, on finance du soft power. Au vu de l’évolution de la culture mainstream aujourd’hui, notamment avec l’augmentation des représentations de profils diversifiés comme les personnages transgenres ou non-binaires, dans les séries notamment, ça doit être l’enfer pour elles et eux. Ils et elles voient donc un intérêt à couper les robinets qui leur coûtent en influence.

On en revient à la parole et à la place centrale qu’elle occupe dans la culture et en politique. Vous avez parlé de cette réappropriation de la parole, quand vous étiez en politique. De quelle façon cela se produit-il ?

Il y a clairement eu un moment où j’ai senti le besoin de reprendre ma parole. Mais pour répondre plus en profondeur, je dois revenir aux débuts. En 2017, j’ai été approchée par les écologistes, en pleine vague verte, avec Zakia Khattabi à la présidence, qui représentait pour moi une source d’espoir dans ce marasme politique. Je venais d’emménager à Schaerbeek, ils et elles étaient en train de travailler sur leur liste, qui manquait de profils diversifiés. Même si c’était de très bons profils, ils étaient assez redondants. Je leur en suis reconnaissante d’avoir permis à des candidat·es d’ouverture de les rejoindre…

Personne ne nous prépare aux jeux de pouvoir, aux silences et à la violence politique, qui sont censés ne pas exister.

Cette stratégie électorale d’ouverture à d’autres profils, plus populaires, est une tendance dans beaucoup de partis et Ecolo l’a revendiqué. Dans votre cas, ça s’est traduit par une déception et un départ de la politique à la fin de votre mandat en 2024.

Comme je l’ai dit, je suis reconnaissante envers Ecolo et, en même temps, ma critique principale porte sur le manque d’accompagnement. On propose bien des formations pour lire un budget par exemple, mais personne ne nous parle ni ne nous prépare aux jeux de pouvoir, aux silences et à la violence politique, qui sont censés ne pas exister. Je pense qu’il est donc important, quand « on ouvre sa liste », d’aller jusqu’au bout du mouvement. Et surtout ne pas considérer que ce qui est évident pour soi, l’est autant pour les autres.

Comment cela s’est-il déroulé ?

La première année a été particulièrement dure, car il y a eu aussi la déception de tous les copains et copines qui m’avaient aidé pour ma campagne, et qui ont découvert que je ne pouvais pas tout changer en un an. Ensuite, il y a eu mon sentiment de déception vis-à-vis d’Ecolo. Et là, on en revient à cette question d’ouverture des partis à des profils diversifiés. Moi, je viens d’un autre milieu, avec une autre manière de communiquer, une autre manière de faire des réunions. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie très seule dans ce système bourgeois, pensé depuis la bourgeoisie. Si l’on crée un système depuis le banc des dominant·es, on ne peut que reproduire cette domination.

Et donc, le problème n’est pas tant dans la manière de réaliser l’ouverture ?

En effet, il est profondément ancré dans le système. C’est une question qui m’a beaucoup traversée, tout au long de mon échevinat. Ce système bourgeois, selon moi, ne peut pas « intégrer » d’autres profils, tout simplement parce qu’il n’a pas les mêmes besoins. C’est le propre de ces structures de pouvoir. Ils et elles ont un pouvoir de décision et de verrou sur les personnes qui feront de la politique, celles qui ne vont pas en faire et comment. Ma critique porte donc surtout sur l’appareil, plutôt que sur la participation politique en tant que telle.

Les bourgeois·es ont le pouvoir de décision et de verrou sur les personnes qui feront ou non de la politique.

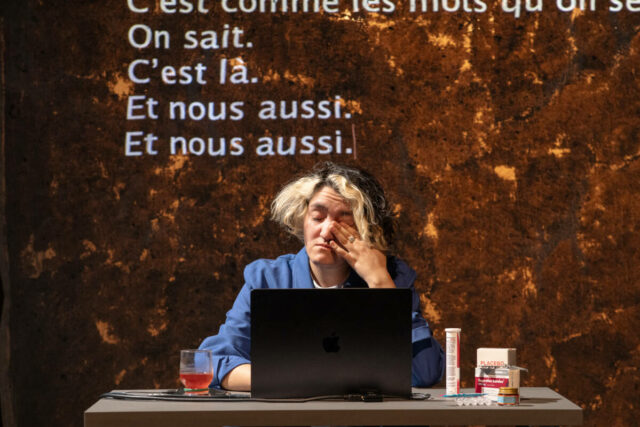

Justement, vous faites un retour sur les planches après cette expérience éprouvante. Vous y parlez de douleurs physiques, notamment liées au travail ouvrier. D’où la place des médicaments…

Oui, il y a beaucoup de médicaments dans la performance. Ça fait en partie écho à mon passé d’ouvrière dans des entreprises pharmaceutiques, de mes 18 à 26 ans. Et ces médicaments évoquent aussi chacun des noms de souvenirs, comme des pièces à conviction, d’où le nom du spectacle, Exhibit A. Cet ensemble de médicaments, c’est un peu comme ma pharmacie personnelle, je vais y puiser des souvenirs, je joue avec eux. C’est pour moi une façon de parler de la place de ces corps ouvriers, des histoires qu’on entend peu mais qui font écho au parcours de nombreuses personnes. Certaines sont d’ailleurs venues après les représentations me dire : « Moi aussi je prends ce médicament-là ! » D’une certaine manière, ça leur re donne du pouvoir.

Le récit, le pouvoir des mots justement, ont une place particulière dans votre performance. Vous exprimez beaucoup d’idées projetées sur la scène derrière vous, mais vous ne prononcez aucune parole… Pourquoi ce choix ?

Je voulais faire de ce spectacle une expérience originale et unique, ne pas parler pendant une heure, alors que nous vivons dans un monde où l’on est matraqué·es d’images et de sons dans tous les sens. Je propose une véritable performance qui donne énormément de temps à nos propres pensées. Cette grande place laissée à l’introspection, c’est ce qui permet justement de renvoyer la projection bourgeoise. Car la bourgeoisie est toujours prête à poser un regard bienveillant sur autrui, mais finalement peu encline à faire sa propre introspection. Ce silence prend donc toute la place.

Ma performance, sans parole, laisse place à l’introspection dans un monde où l’on est matraqué·es d’images et de sons.

Pensez-vous que la gauche intellectuelle fantasme la réalité ouvrière que vous évoquez dans votre spectacle ?

Oui, et en particulier cette bourgeoisie qui projette beaucoup de choses sur cette réalité, avec un regard condescendant la plupart du temps. Grâce à ce spectacle, j’ai voulu m’approprier cette projection, faire un tour de magie et la renvoyer.

Est-ce une surprise pour les spectatrices et les spectateurs ?

Oui, parce que les gens s’imaginent que je vais juste parler de douleurs héritées mais en fait, je parle surtout de comment on nous a appris à nous aimer dans notre famille. Ça permet de ne pas parler que de la violence, de la souffrance dont il faudrait nous sauver. En plus, les gens rient ! Ce n’est pas un spectacle déprimant ! (rires)

En parlant de l’appareil politique et de ses rouages défaillants, on peut peut-être revenir sur le #MeTooPolitique initié en 2022 par la plainte pour attouchements sexuels que vous avez déposée contre Michel de Herde, échevin Défi à l’époque. Pour rappel, il a finalement été exclu, mais ça ne vous a pas empêchée de subir un retour de bâton féroce. Que pouvez-vous nous en dire ?

J’ignore ce qui est le pire : ce qui m’est arrivé ou le fait d’en avoir parlé ? Je ne sais pas, de manière générale, si cette violence est juste banalisée parce que les gens n’en parlent pas. Qu’est-ce qui a étonné ? Qu’est-ce qui fait qu’on en a parlé ? Est-ce parce que ça m’est arrivé, ou parce que j’en ai parlé ?

Que dire de la réaction d’Ecolo et de la gauche de manière générale dans cette affaire ?

Dans toutes les affaires de ce genre, il y a toujours une sorte de mythe de l’indispensabilité. En ce qui concerne mon agresseur, il était en charge du budget, de l’enseignement, des « grosses matières » donc, et même à gauche, le discours, c’est « Oui, oui, c’est important, la question des femmes, mais tu comprends, on doit boucler le budget. » Dans mon cas, Écolo a nié le caractère systémique du problème. Le message aurait dû être : « Tolérance zéro pour tous et toutes ». Mais le rendez-vous avec l’Histoire a été manqué. Je reste frustrée et très critique par rapport à ça. On aurait pu, par exemple, imaginer que les partis prennent position, non pas sur mon affaire en tant que telle, mais de manière générale.

Le message aurait dû être « Tolérance zéro pour tous et toutes », mais le rendez-vous avec l’Histoire a été manqué.

Au final, les réponses n’ont pas été politiques. On a fait une réunion où j’ai menacé de démissionner et de quitter le parti, parce que j’avais l’impression qu’ils et elles ne prenaient pas conscience du levier d’action dont on pouvait se saisir sur ces questions de violences sexistes et sexuelles (VSS) en étant au gouvernement. C’est suite à cette annonce de démission potentielle que des réponses sont arrivées. Une sorte de carte blanche signée par beaucoup d’élu·es écologistes est parue dans la presse pour exprimer leur sou tien. C’était très bien pour moi, à titre personnel, mais la réponse politique a fait défaut. Cela dit quelque chose de notre incapacité à politiser ces questions, c’est-à-dire à les inscrire dans une construction sociale. Ça n’est pas arrivé et j’ai bien dû constater que ce parti politique ne me comprenait pas.

Malgré cette expérience, vous gardez l’espoir de pouvoir réformer la politique de l’intérieur ?

La période de mon mandat a été une expérience très paradoxale, puisqu’elle a été à la fois la pire période que j’ai connue, et en même temps celle qui m’a le plus appris sur moi et sur le politique. J’ai pu observer à quel point cette ma chine est malade, dysfonctionnelle, et donc fragile. Et cette fragilité doit être pour nous une source d’espoir qui permet de ne plus avoir peur de ce système, puisqu’il est moins rigide qu’on ne le pense. Quand je dis « nous », je pense aux féministes, antiracistes, avec une attention à la classe aussi. On doit vraiment aller prendre ces espaces parce qu’ils ne sont pas imprenables.

J’interprète les réponses politiques individuelles au #MeTooPolitique comme révélatrices d’une faillite de la gauche, incapable, dans mon cas, de réagir à la hauteur des événements.

Cet espoir peut-il aboutir grâce aux partis de gauche ?

Pas dans les partis tels qu’ils sont aujourd’hui en tout cas. L’épisode du #MeTooPolitique permet d’éclaircir mon propos. J’interprète ce moment comme révélateur d’une faillite de la gauche, incapable, dans mon cas, de réagir à la hauteur des événements. Ils et elles se complaisent à dire publiquement que la question des femmes, c’est important, mais il y a toujours un « mais ». Ça dit bien qu’en réalité, on n’est jamais égaux ni égales, même quand on est élu·es, parce qu’il y a toujours des biais : de genre, mais de classe aussi.

Si ce n’est pas au moyen des partis, comment ?

Je pense vraiment que l’avenir, ce sont les collectifs citoyens. Tout en gardant à l’esprit qu’un groupe porte en lui même aussi les éléments de ses propres dysfonctionnements. Il ne faut donc pas les idéaliser, mais je pense qu’il nous faut plus de mouvements, de mouvements écologistes aussi. Il n’y a pas que le parti Ecolo. Il en faut plus. C’est ma manière d’être révolutionnaire, un peu pragmatique, car je crois quand même que les structures existent, et que la démocratie est le système politique le plus stable. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas le réformer !

Vous défendez une politique hors de la politique finalement ?

La Sihame d’aujourd’hui a 35 ans, sort de 6 ans de mandat et reste réformiste. Mais peut-être qu’on se retrouvera dans 5 ans, dans le cadre de la prochaine campagne fédérale et que je serai devenue anarchiste, oui ! (rires) En tout cas, pour l’instant, je suis peut-être une révolutionnaire un peu pragmatique en disant que, dans la réforme, il y a quelque chose qu’on peut apporter, pour autant qu’elle soit radicale !

Propos recueillis par Lilou Tourneur. Entretien réalisé le 9 mai 2025.