Féminisme • Société

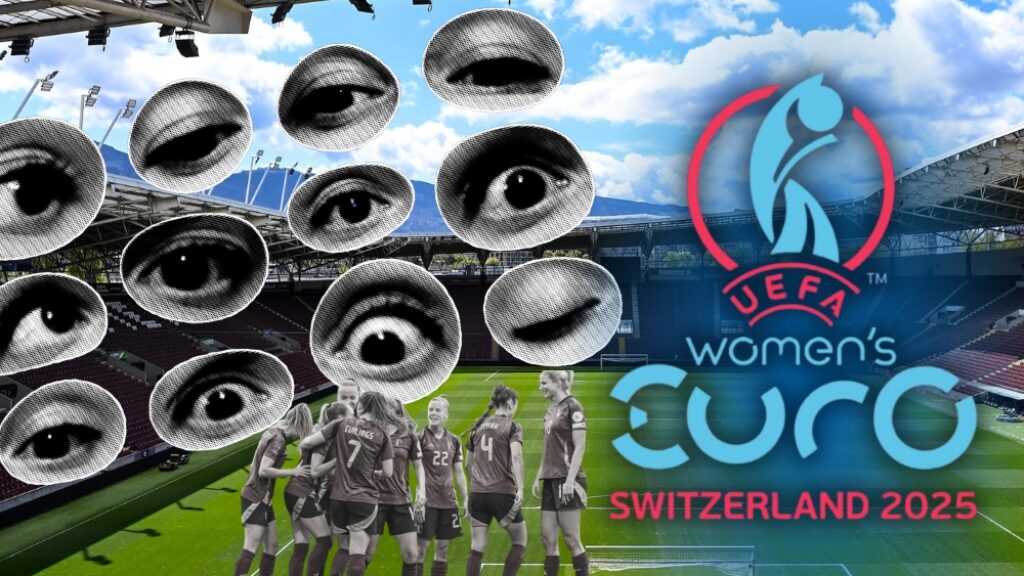

Euro de football 2025 : les femmes jouent, les regards fuient

01.07.2025

Début juillet 2025, la Suisse accueillera l’Euro de football. Seize équipes s’affrontent et espèrent décrocher le trophée. Vous n’étiez pas au courant ? Loin de la liesse suscitée par son pendant masculin, cette compétition manque encore de visibilité. Elle devrait pourtant susciter l’intérêt. Une question d’égalité, oui, mais pas uniquement.

[Disclaimer : Ici, on parlera de football et non de «football féminin« sauf s’il est important de le préciser pour la compréhension. Comme le détaille justement la journaliste Lise Burion : « Je n’aime pas le terme ‘football féminin’. Je choisis ‘compétition féminine de football’. On ne dit pas ‘football masculin’. Ça induit une sorte de classification. Ça participe au changement d’utiliser les bons mots.» (L’histoire continue, La Première, 31 août 2023)]

A l’approche d’un Euro ou d’une Coupe du monde, il y a de l’effervescence dans l’air. Les communes réservent les places publiques et y installent des écrans géants, les groupes de potes se fixent rendez-vous pour regarder les matchs ensemble et les médias amorcent leur dispositif préparé de longue date. Qu’on vive pour lui ou pas, le football a cette singularité de rassembler. Un constat qui se cristallise au moment des grandes compétitions. Populaire, convivial et éminemment politique. Tout le monde a déjà regardé un match et en comprend approximativement les règles (sauf celle du hors-jeu, réservée aux aficionados). Enfin, tout ça, c’est surtout vrai lorsqu’on parle des équipes masculines.

Quelques clubs et autres bars ont prévu d’allumer leur télé mais l’engouement est nettement moindre, malgré un intérêt qui n’a cessé de grandir.

Du 2 au 27 juillet et pour la quatorzième fois, c’est l’Euro des équipes féminines qui se tiendra aux quatre coins de la Suisse. Seize équipes – dont nos Red Flames – s’affronteront pour tenter de succéder aux Anglaises, sorties victorieuses à domicile en 2022. Certes, quelques clubs et autres bars ont bien prévu d’allumer leur télé et les dates des matchs sont précieusement notées dans les agendas d’une poignée de supporters et supportrices, mais l’engouement est nettement moindre. Pourtant, l’intérêt pour le football n’a cessé de grandir. Début mai et pour la première fois, le stade de Leuven affichait complet pour un match Belgique-Espagne de la Ligue des nations. Du côté des médias, il est désormais ancré dans les habitudes d’annoncer les matchs et les résultats de l’équipe nationale. Les progrès sont timides, mais tangibles. Et il est important politiquement qu’ils continuent à être attisés.

Armer la frappe

Les mémoires de Lise Burion et Elisabeth font office d’archives vivantes. La première est journaliste sportive à la RTBF depuis vingt ans, commentatrice depuis 2019. La seconde est une supportrice assidue, qui connaît le parcours de chaque joueuse belge, suit les grands championnats européens et s’inquiète de son développement. « La première fois que j’ai commenté un match, c’était pendant la Coupe du monde de 2019 en France, se souvient Lise Burion. Les Belges n’y participaient pas, mais certains matchs étaient diffusés et commentés. J’ai renforcé l’équipe de l’époque parce qu’on s’est rendu compte en cours de route que ça faisait de l’audience. C’était révélateur et ça a été un premier déclic.» Elisabeth s’en souvient aussi, puisqu’elle y était. « J’étais hyper impressionnée.» Un Italie-Brésil prestigieux pour un prix tout à fait démocratique mais dans un stade loin d’être plein.

« La Coupe du monde de 2023, c’est un tournant dans l’histoire du football. Maintenant, c’est un peu en train de retomber. »

Ce n’est pas un hasard si, dans les mémoires, cette Coupe du monde marque un début puisqu’elle coïncide avec la mise en place d’une stratégie de développement de la FIFA des équipes féminines. « On venait d’assez loin, analyse Caroline Azad, chercheuse associée à la maison des sciences humaines de l’ULB. À peine deux ans auparavant, la directrice du football féminin au sein de la FIFA témoignait de grandes résistances quant à l’intérêt et au développement de cette branche. En 2018, des stratégies ont commencé à être mises en place pour améliorer la participation des femmes, mais surtout la valeur commerciale du football féminin qui a une marge de progression que, proportionnellement, le football masculin n’a plus. De là découlent des stratégies à travers les fédérations nationales et des partenaires commerciaux. » Un investissement payant qui aboutira au succès notoire de la Coupe du monde 2023 en Australie. Exemple parmi d’autres : la télévision australienne a enregistré un record d’audience historique lors de la demi-finale Angleterre-Australie, qui a réuni plus de 7 millions de personnes. S’il fallait une preuve que les compétitions féminines galvanisent, la voilà. « La Coupe du monde de 2023 c’est un tournant dans l’histoire du football, avec du recul je me sens chanceuse d’avoir pu travailler dessus, se rappelle Lucie Drygalski journaliste pour RTBF Sport et DAZN. Maintenant, c’est un peu en train de retomber. Par exemple, en Belgique, on ne diffuse, ni ne commente, le championnat comme cela se fait en Angleterre et on manque aussi de superstars, comme il peut y en avoir en Espagne. Je ne suis pas sûre qu’une personne sur deux sait qui est Tessa Wullaert (la capitaine des Red Flames et, tout simplement la meilleure joueuse de notre histoire, ndlr.) »

Travail d’équipe

Tant pour les supportrices que pour les journalistes spécialisées, le problème du championnat est majeur. Sans couverture médiatique digne de ce nom, pas d’expansion du foot, mais sans image de qualité, pas de média. Et sans tout ça : ni public ni sponsor. Une sorte de cercle vicieux où tout le monde se renvoie la balle et qui empêche le football belge de franchir un nouveau palier dans son développement. Lise Burion synthétise : « Je pense qu’il y a un effort collectif à fournir. Oui, il y a moins de caméras, les stades sont moins grands, c’est moins joli, mais il faut en parler et c’est en le faisant que ça poussera à investir dans de plus belles images. Pour couvrir l’actualité des équipes féminines, il faut aller chercher les infos plus loin, c’est un effort supplémentaire. Mais c’est notre métier de journaliste de trouver des infos. »

Sans couverture médiatique digne de ce nom, pas d’expansion du foot, mais sans image de qualité, pas de média. Et sans tout ça : ni public, ni sponsor.

Un effort que fournissent aussi les supportrices peu rassasiées par ce que les médias proposent. « Il faut être motivée pour suivre les femmes, alors que les équipes masculines, ça nous est pratiquement imposé, détaille Elisabeth. Quand les Diables jouent, chaque but, chaque phase de jeu est à portée de main. Pour ça, les réseaux sociaux sont précieux. Je suis plein de comptes spécialisés et de joueuses. Pour le championnat belge, il y a une chaîne YouTube de la Lotto Super League qui diffuse tous les week-ends les highlights des matchs. Je pense que ces vidéos font 80 vues dont 2 ou 3 sont les miennes…» Lucie Drygalski complète : « je suis constamment aux aguets pour pousser les infos. Je donne tout pour que la médiatisation se passe bien. Cela va au-delà d’une ambition personnelle, c’est important pour le développement du football et pour la société plus globalement. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de jeunes filles qui savent que c’est possible de devenir footballeuse professionnelle, alors que les joueuses actuelles ne le pensaient pas faisable. » Des enjeux sociaux de représentation et d’identification importants pour les jeunes joueuses… et les moins jeunes.

Un football politique

Parfois, l’engouement pour le ballon rond vous tombe dessus. Il y a six ans, Johanne – qui travaille à Bruxelles dans le secteur culturel – est en Grèce alors que la Coupe du monde bat son plein. Le foot ne l’a jamais fait vibrer, elle a déjà regardé quelques matchs des Diables, mais plus pour l’ambiance qui accompagne les soirs de liesse que par réel intérêt. Elle reconnaît aujourd’hui un certain snobisme : « je ne comprenais pas pourquoi les gens s’excitaient pour 22 gars qui courent derrière une balle. » Mais ce soir-là, ce sont 22 femmes qui la captivent : « elles étaient tellement fortes et me donnaient l’impression que tout était possible, j’étais électrisée. Ça m’a rappelé que, petite, je jouais au foot et j’adorais ça. » Une épiphanie qui la convainc de s’intéresser activement au football, notamment au travers de Megan Rapinoe, ancienne capitaine états-unienne ouvertement queer et opposée à Trump. « J’ai commencé à suivre les Red Flames, à acheter des tickets à 10 balles pour aller les voir. On y va entre potes, l’ambiance est plus inclusive, il y a beaucoup moins de problèmes liés à l’alcool. Et puis, cerise sur le gâteau, ça m’a poussé à recommencer à jouer. » Aujourd’hui, Johanne identifie la pratique du foot comme essentielle à son bien être physique et mental. Preuve en est que, au-delà de l’intérêt médiatique et financier, le développement du foot est aussi un enjeu de santé publique. Mi-juin, un rapport de Nielsen Sports et de PepsiCo objectivait l’expansion grandissante de la pratique. Il en ressort que, d’ici 2030, le football féminin devrait entrer dans le top 5 des sports mondiaux avec plus de 800 millions de fans, dont une majorité de femmes. Ce qui en fait, aussi, l’un des rares sports où les supportrices représentent la majorité du public.

Un rapport récemment sorti affirme que d’ici 2030, le football féminin devrait entrer dans le top 5 des sports mondiaux avec plus de 800 millions de fans, dont une majorité de femmes.

Le football a une portée politique. D’autant plus quand ce sont des femmes qui le pratiquent. « Je pense que voir des filles faire du sport, ça donne envie d’en faire aussi. Mais les voir jouer au foot, ça va plus loin, ça pousse à prendre sa place dans l’espace public et ailleurs », raconte Elisabeth, fierté de supportrice dans la voix. « Il faut le vouloir pour être une joueuse pro’ aujourd’hui en Belgique. Elles font énormément de sacrifices, on doit leur rendre, qu’elles sentent qu’on est derrière elles. Même les gens qui n’aiment pas le foot doivent regarder les matchs des Flames. Parce que les soutenir elles, c’est aussi soutenir ta pote qui joue pour le plaisir. » Pour la chercheuse Caroline Azad, tout ce qui entoure les compétitions a une portée indéniable. « La prochaine Coupe du monde aura lieu au Brésil où, jusqu’en 1975, le football était interdit aux femmes. Quand on connaît tous les cas de féminicides et les nombreuses violences dont les Brésiliennes sont victimes, je me dis que c’est une aubaine que la compétition se passe là-bas. Ça mettra un coup de projecteur sur ces réalités. »

« Soutenir les Red Flames, c’est aussi soutenir ta pote qui joue pour le plaisir. »

De la légitimation et de la couverture médiatique du football pourraient découler des progrès sur le plan de l’égalité des genres. « Les femmes ont toujours joué au foot. Si elles en ont été exclues pendant des décennies, c’est uniquement pour des considérations politiques. Plus on les mettra en avant, plus les hommes comprendront que l’histoire du football est plurielle et on arrivera à inverser ce rapport de force. » Sur les terrains, et en dehors.