arizona • Droits sociaux • Gouvernement • Racisme

Exclus du chômage : quand l’arbre des faux chiffres cache la forêt des discriminations

10.11.2025

Les chiffres erronés de la proportion d’étrangers exclus du chômage annoncés par David Clarinval ont suscité une levée de boucliers, poussant le ministre de l’Emploi à s’excuser. Au-delà de ses relents racistes, cette polémique dissimule la question centrale des impacts de la réforme du chômage du gouvernement De Wever sur les personnes déjà victimes de discriminations sur le marché du travail.

Tout a commencé avec une question parlementaire. Sophie Thémont (PS) a demandé au ministre de l’Emploi, David Clarinval, quel serait l’impact potentiel de la limitation dans le temps des allocations de chômage pour les publics exposés à différentes formes de discriminations. Suite à cela, le ministre MR s’est fendu d’une réponse dans la presse (Sud Presse) et à la radio (Bel RTL) : 57 % des personnes exclues seraient non belges.

Plusieurs décryptages ont montré pourquoi l’affirmation du ministre ne tenait pas la route1, comment elle s’appuyait sur des confusions entre nationalité et origine, et en quoi elle participait d’un cadrage public douteux. Mais l’essentiel n’est pas là. En effet, la polémique autour du « 57 % » avancé par David Clarinval a saturé l’espace médiatique et a surtout permis d’éclipser la question posée au Parlement par la députée Thémont : la fin du droit au chômage pour plus de 190 000 personnes frappera-t-elle plus fort les publics déjà discriminés sur le marché du travail ?

Chômage et discriminations raciales en Belgique

En Belgique comme ailleurs, les discriminations documentées touchent plusieurs dimensions : notamment l’âge, le genre, l’origine, le handicap, mais aussi le cumul de celles-ci. Il est connu de longue date que la Belgique a un problème de discrimination raciale sur son marché du travail. Le taux de chômage des personnes qui ne sont pas de nationalité belge ou qui ont une ascendance étrangère (ci-après « d’origine étrangère ») est plus élevé que celui des personnes dont les quatre grands-parents étaient de nationalité belge (ci-après « belgo-belges »). La Belgique est même l’un des pires élèves en Europe en la matière2. Un ministre de l’Emploi n’est pas censé l’ignorer lorsqu’on lui demande d’évaluer la fin de droit au chômage des 190 000 personnes.

Le diplôme protège mais n’efface pas l’écart de taux de chômage entre belgo-belges et personnes d’origine étrangère : l’écart est plus grand aux bas niveaux d’études et se resserre chez les diplômé·es du supérieur.

De plus, David Clarinval a à sa disposition un rapport du SPF Emploi — son administration — intitulé « Diversité 2024 »3. Le rapport apporte des éléments chiffrés pour analyser les discriminations sur le marché du travail. Exemples choisis : à Bruxelles et en Wallonie, le taux de chômage des personnes d’origine hors UE est 2,3 fois plus élevé que celui des belgo-belges. En Flandre, ce chiffre est 3,6 fois plus élevé. Ou encore : le diplôme protège mais n’efface pas l’écart de taux de chômage entre belgo-belges et personnes d’origine étrangère : l’écart est plus grand aux bas niveaux d’études et se resserre chez les diplômé·es du supérieur. On y voit aussi que le genre joue un rôle d’aggravation dans le taux de chômage pour les femmes originaires de Turquie, d’Albanie, de Macédoine du Nord4. Bref, quand on est ministre de l’Emploi, c’est le genre de rapport à mobiliser pour décortiquer le fait que les discriminations se croisent sur plusieurs dimensions, certaines s’ajoutant donc à d’autres.

Bénéficiaires du chômage, durée d’indemnisation et origine

Admettons que le ministre et son cabinet n’aient pas pensé à utiliser un moteur de recherche pour répondre à la question parlementaire. Admettons qu’ils se basent sur le nombre de bénéficiaires du chômage, certains étant des belgo-belges, les autres étant originaires d’ailleurs (peu importe que ces personnes soient belges ou pas). Cela aurait dû amener les responsables à se poser une question : comment évolue la composition en termes d’origine des bénéficiaires du chômage selon la durée d’indemnisation ? Cette question est légitime. À droite, on dira qu’une surreprésentation de certains groupes dans la très longue durée prouverait qu’ils « profitent » du système. À gauche, on insistera pour vérifier avant d’affirmer, et on soulignera qu’une telle surreprésentation, si elle existe, est probablement le prolongement d’inégalités structurelles à l’embauche et dans les parcours. Les chiffres de fin 2023 permettent au moins une lecture descriptive.

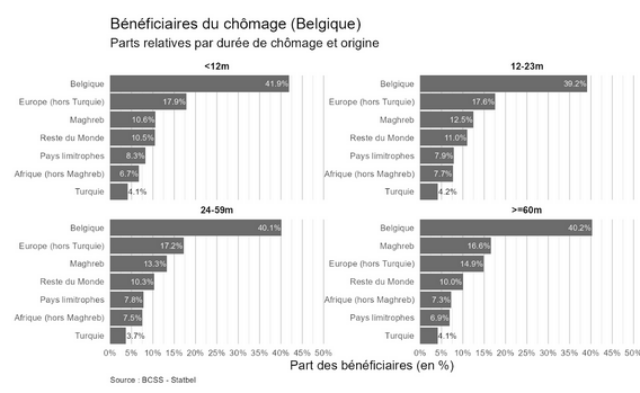

Le graphique suivant présente les bénéficiaires du chômage en Belgique, ventilés par durée d’indemnisation (fin 2023). La part des belgo-belges est stable quelle que soit la durée : 42 % pour le chômage de courte durée (< 12 mois) contre 40,2 % pour la très longue durée (≥ 60 mois). Du côté des groupes d’origine étrangère, deux évolutions seulement sont marquantes : la part des personnes d’origine maghrébine (nationalité belge ou non) passe de 10,6 % à 16,6 % entre le chômage court et le très long, tandis que l’Europe (hors Turquie et pays limitrophes) recule de 17,9 % à 14,9 %.

Derrière cette moyenne nationale se cachent des profils régionaux contrastés qui devraient alerter n’importe quel responsable politique soucieux d’égalité.

À Bruxelles, les personnes d’origine maghrébine constituent le premier groupe de bénéficiaires, quelle que soit la durée, ce qui n’étonnera personne au vu de la composition démographique de la Région. Ce qui importe ici, c’est la dynamique : la part de ce groupe progresse nettement avec la durée, passant d’environ 24,6 % pour le chômage de courte durée à un tiers des bénéficiaires pour la très longue durée, autour de 33,6 %, tandis que la part des belgo-belges reste basse et quasi stable, aux alentours de 15 à 16 %.

En Wallonie, le profil se rapproche de la moyenne nationale et reste étonnamment stable quand la durée s’allonge : la présence de belgo-belges tourne autour de la moitié des bénéficiaires, les parts de l’Europe hors Turquie fléchissent modestement, le Maghreb et le « reste du monde » progressent lentement.

En Flandre, la mécanique est inverse de celle observée à Bruxelles : plus la durée d’indemnisation augmente, plus la part des bénéficiaires belgo-belges s’élève, de 44,3 % à 56,4 % au-delà de cinq ans, alors que la plupart des groupes d’origine étrangère voient leur part diminuer, en particulier l’Europe hors Turquie et, dans une moindre mesure, le Maghreb.

De la lecture correcte des chiffres

Il faut être clair sur ce que ces éléments disent et ne disent pas. Ils décrivent une composition et son évolution selon la durée, pas des trajectoires individuelles ni des sorties vers l’emploi. Ils signalent cependant un risque d’impact différencié si l’on applique une règle uniforme de fin de droit à des populations dont l’exposition au chômage de longue durée est inégale au départ.

Une limitation uniforme du droit aux allocations produit mécaniquement des effets non uniformes lorsque l’exposition initiale au chômage de longue durée n’est pas la même pour toutes et tous.

La réforme du ministre part d’un biais stigmatisant envers la population au chômage. Avec son angle mort sur les impacts asymétriques sur cette même population, c’est la double peine. Une limitation uniforme du droit aux allocations produit mécaniquement des effets non uniformes lorsque l’exposition initiale au chômage de longue durée n’est pas la même pour toutes et tous. Un ministre réellement soucieux d’égalité commencerait par une évaluation d’impact ex ante. Il penserait sa réforme en ayant une idée très précise de qui sera impacté et comment, et en ayant en tête que chaque individu n’a pas les mêmes chances de s’en sortir, à cause des discriminations auxquelles le système l’expose. Mais rien de tout cela ne semble préoccuper réellement le ministre de tutelle. Le 6 novembre, celui-ci s’est excusé au Parlement pour ses propos. La véritable question est : qui s’excusera auprès des victimes de discrimination ? Et qui mettra des politiques en place pour que le système cesse de les reproduire ?