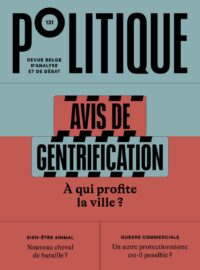

Société

Gentrification sur le plan symbolique : quand la culture devient arme de classe

09.10.2025

La plupart des médias les décrivent comme des sauveurs et sauveuses de villes et quartiers. Mais derrière les coffee shops avec mugs en fonte, et la vente de vêtements inspirés du monde ouvrier se cache une entreprise symbolique violente : celle de la domination des classes moyennes blanches sur les classes populaires racisées. La gentrification n’est pas qu’un déplacement résidentiel, c’est une conquête culturelle où se rejouent domination raciale et distinction sociale.

A l’été 2024, une dispute a éclaté à Bed-Stuy, quartier populaire noir de Brooklyn, entre ancien·nes résident·es (noir·es et des classes populaires) et nouveaux et nouvelles arrivant·es gentrifieurs et gentrifieuses (classes moyennes blanches). Face aux fortes chaleurs, les gamins du quartier ont toujours eu pour habitude d’ouvrir les bouches incendie pour se rafraîchir. Cette année-là, une fuite d’eau a créé une flaque entre le trottoir et des arbres, dans laquelle des habitant·es ont introduit des poissons rouges afin d’embellir le quartier et de rassembler celles et ceux qui viennent nourrir les poissons et discuter autour de la mare. Celle-ci attire même quelques touristes, curieux et curieuses. Mais cela ne plaît pas à certain·es nouveaux et nouvelles habitant·es qui, au nom du bien-être animal, veulent voir disparaître cet aquarium spontané1. Cette histoire, qui semblerait banale est devenue une illustration des conflits socio-raciaux causés par la gentrification, en particulier sur le plan des différences de valeurs culturelles et symboliques entre les groupes sociaux.

L’appropriation de quartiers « authentiques »

La gentrification peut se lire comme une manifestation, sur le plan spatial, des logiques de distinction sociale. En particulier, les gentrifieurs et gentrifieuses issu·es des « nouvelles classes moyennes », à haut capital culturel, travaillant souvent dans le secteur tertiaire (services, culture, enseignement, etc.) développent un habitus2 métropolitain, qui privilégie une vie en appartement proche du centre-ville, dans des quartiers recherchés pour leur « authenticité », leur diversité culturelle, voire leur multiculturalisme. Ils et elles se distinguent en cela de l’habitus suburbain des classes moyennes traditionnelles autour du modèle de la maison individuelle neuve avec jardin dans des lotissements socialement homogènes.

Ces nouvelles classes moyennes, appelées « bobos », valorisent des formes et expressions culturelles, des espaces, objets qu’elles considèrent (ou supposent) authentiques.

Cette préférence ne va pas de soi. Elle est soutenue par la production de représentations et d’un imaginaire qui la rendent désirable, puis la légitiment. Au cœur de cet imaginaire se trouve la notion d’authenticité. Ces nouvelles classes moyennes – appelées « bobos »3 dans les discours médiatiques et ordinaires – valorisent des formes et expressions culturelles, des espaces, des objets, bref un style de vie, qu’elles considèrent (ou supposent) authentiques. Or, ce style de vie n’est autre qu’une relecture, transposée au présent et dans un autre espace social, de styles de vie traditionnels passés des classes populaires et ouvrières. On choisit de vivre dans un ancien logement typique de l’habitat populaire comme les « appartements canuts »4 sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, qui se vendent aujourd’hui autour de 350 à 500 000 €. On organise des « Vendredis Teuf au PMU » (collectif Bouledogue), les cafés branchés servent leurs client·es dans des mugs en fonte typiques de l’habitat ouvrier, mais on y sert plus volontiers du latte ou du nut butter coffee qu’un simple allongé au comptoir. On récupère les codes vestimentaires du monde ouvrier, tels les chaussures renforcées, le bleu de travail ou la surchemise, mais ceux-ci sont cousus main et vendus dans des boutiques design à 350 € l’unité.

On récupère les codes vestimentaires du monde ouvrier mais ceux-ci sont cousus main et vendus dans des boutiques design à 350€.

Cette appropriation culturelle intense a probablement pour rôle d’adoucir (aux yeux des nouveaux et nouvelles arrivant·es des quartiers) la violence symbolique inhérente au processus de gentrification. L’appropriation de la culture (en plus des espaces) des groupes sociaux que l’on contribue à exclure de l’espace public, à la fois urbain et symbolique, constitue une forme de reconnaissance, certes maladroite, envers ces groupes sociaux.

Par ailleurs, les médias et les discours journalistiques jouent un rôle considérable dans la production d’un imaginaire désirable de la gentrification. Selon un point de vue directement ancré dans les nouvelles classes intermédiaires auxquelles ils et elles appartiennent, les journalistes s’échinent à trouver le prochain quartier potentiellement vivable et accessible. Les descriptions des quartiers énumèrent les bars branchés, boutiques de créateurs et créatrices, cafés-restaurants servant de l’ethnic et healthy food, fresques murales, selon un regard consumériste de touriste et/ou de « bobo », très éloigné des préoccupations quotidiennes des classes populaires. Des émissions de télévision mettent en scène le style de vie des gentrifieurs et gentrifieuses (Les Bobos, Télé-Québec, 2012), ou apportent soutiens et conseils pour les aiguiller dans leurs opérations immobilières (Selling the Big Easy, Home and Garden TV à la Nouvelle Orléans).

Le « courage » de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses ayant ouvert des boutiques ou des restaurants, grâce auxquels des quartiers délaissés redeviennent « dynamiques », est applaudit.

Dans certains contextes locaux, les récits médiatiques dominants vont jusqu’à présenter les gentrifieurs et gentrifieuses comme les « sauveurs et sauveuses » de la ville ou de certains quartiers, comme cet article « Les hipsters au secours de Detroit », publié en novembre 2013 dans Grazia. Le « courage » de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses ayant ouvert des boutiques ou des restaurants, grâce auxquels des quartiers délaissés redeviennent « dynamiques », est applaudit. Cette forme de légitimation de la gentrification s’inscrit clairement dans une rhétorique néo-colonialiste du « sauveur blanc » débordant le champ de la gentrification, et qui remonte à la thèse du « white man’s burden » de Rudyard Kipling5, que l’écrivain noir états-unien Teju Cole réactualise en parlant de « white savior industrial complex ».

Une domination culturelle aux contours néo-colonialistes

La gentrification produit des effets sur les plans spatiaux, sociaux, mais aussi culturels et symboliques. Un important courant en sciences sociales interprète la gentrification et ses représentations en s’appuyant sur le mythe américain de la « frontière ». Ce concept, associé à la conquête de l’Ouest – donc à la colonisation – par les pionniers, représente dans l’imaginaire collectif américain le point de rencontre entre civilisation et sauvagerie (ou entre Blancs et Indiens). Vue sous cet angle, la gentrification pourrait s’apparenter à une opération de reconquête par les classes moyennes blanches des espaces urbains, un temps laissés entre les mains des minorités ethniques et immigrées. Au-delà de sa portée métaphorique, située dans l’espace socio-historique spécifique des États-Unis, la référence à la « frontière » contient deux idées qui nous semblent cruciales pour comprendre la symbolique de la gentrification.

La gentrification pourrait s’apparenter à une opération de reconquête par les classes moyennes blanches des espaces urbains, un temps laissés entre les mains des minorités ethniques et immigrées.

En premier lieu, elle exprime un mouvement du centre vers la périphérie qu’accomplit la gentrification. Ce mouvement est celui de la domination culturelle, laquelle procède, selon le sociologue français Jean-Claude Passeron, de la soumission d’une périphérie à un centre. En outre, la domination culturelle se réalise par la construction de hiérarchies culturelles, reconstruites a posteriori comme naturelles par les classes dominantes. Pour elles, franchir la barrière qui sépare les classes moyennes des classes populaires, c’est sortir de la sphère de la culture pour se perdre dans la « nature » – ou dans la « sauvagerie » attenante à la « frontière ». L’attitude des gentrifieurs et gentrifieuses à l’égard de leur quartier, très ambivalente, teintée de mépris de classe ou de racisme ordinaire, mais aussi souvent de culpabilité, transparaît dans des entretiens menés par des chercheurs et chercheuses, avec des paroles comme : « c’est vraiment la faune »6.

En deuxième lieu, ce grand partage entre nature et culture est au fondement de la modernité occidentale. Il est à la source de la hiérarchisation des groupes sociaux (et de tous les êtres vivants) en fonction du degré supposé de sophistication de leur culture et constitue l’une des origines du légitimisme culturel et du racisme. La référence à la « frontière » permet donc de soutenir que la gentrification, dans ses dimensions symboliques, non seulement participe à la reproduction de la domination des groupes sociaux blancs, mais entretient également le racisme systémique présent dans les sociétés occidentales.

Les dimensions symboliques ne sont pas à négliger car elles impriment dans l’imaginaire des représentations de la gentrification comme style de vie plus ou moins désirable et légitime.

Néanmoins, à la suite de Maxime Cervulle, chercheur français spécialiste des études de race et de genre, nous considérons que la perpétuation objective de ces mécanismes de domination ne relève pas d’un choix déterminé et éclairé des acteurs et actrices, mais plutôt d’un état de la conscience dominante qui entretient des conduites « routinisées » par lesquelles les structures racistes se trouvent reproduites et actualisées de façon non intentionnelle dans les pratiques sociales. La majeure partie des gentrifieurs et gentrifieuses n’a sans doute pas conscience de perpétuer une domination culturelle et un racisme systémique. De plus, même lorsqu’ils et elles en ont conscience, leur marge de manœuvre individuelle est restreinte face à des problèmes systémiques : tant celui du racisme que celui du marché de l’immobilier.

Au bout du compte, les dimensions symboliques ne sont pas à négliger car elles impriment dans l’imaginaire des représentations de la gentrification comme style de vie plus ou moins désirable et légitime. Ces dernières années, des discours touristiques promouvant les quartiers Nord de Marseille émergent, tandis que des opérations immobilières revalorisent des portions de grands ensembles pour les vendre aux classes moyennes, comme la tour 27 à Vigneux-sur-Seine en Île-de-France. Avec une question en suspens : où s’arrêtera cette avancée sur les espaces auparavant occupés par les classes populaires ? Et où pourront vivre ces dernières ?