Politique

L’éternel retour du keynésianisme

17.08.2021

Cet article a paru initialement dans notre n°116 (juin 2021).

Remember 2008

Décrivons le mécanisme. La Chine a absorbé une plus grande part de la production mondiale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les différents plans nationaux de relance, à travers la planète, correspondaient à une injection totale de 5 000 milliards de dollars à l’horizon 2010. Or, le plan national de relance de la Chine était de 1 100 milliards de dollars (le quart du PIB du pays). Suivaient les États-Unis, avec un programme de 790 milliards de dollars. Le plan chinois équivalait donc à 22 % du total des budgets de relance adoptés dans le monde, alors que l’économie chinoise représentait à l’époque moins de 10 % du PIB mondial. La Chine menait la danse, et les pays de l’OCDE (dont l’Europe) faisaient bien pâle figure à cette époque. Il est vrai que la croissance chinoise posait alors une question existentielle à l’économie mondiale : la consommation allait-elle suivre la production au sein de « l’atelier du monde » ? En réalité, la réponse des autorités chinoises augurait d’un tournant majeur dans la stratégie de développement du pays. Empruntant le chemin suivi autrefois par le Japon et la Corée du Sud, Pékin s’apprêtait à monter en gamme en ce qui concerne le niveau de valeur ajoutée de son économie.

Les autorités chinoises ont bien compris la nécessité de consommer davantage. La part de l’investissement dans le PIB chinois a diminué de près de 4 points de pourcentage entre 2011 et 2018, passant de 47,8 % à 44,1 % du PIB ; parallèlement, la part de la consommation privée est passée de 36,2 % à 38,7 % du PIB de l’Empire du Milieu [4. BNP Paribas, « Chine : la consommation privée, un moteur fragile », Eco Conjoncture, septembre 2019, p. 1.]. Afin de consolider cette entrée de la Chine dans la consommation de masse, le gouvernement a lancé le plan Made in China 2025. Ce plan matérialisait le désir des autorités chinoises d’accroître la valeur ajoutée des industries du pays. Tant et si bien qu’en 2019, la Chine surpassait les États-Unis quant au nombre de brevets enregistrés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI-WIPO) [5. OMPI, “China Becomes Top Filer of International Patents in 2019 amid Robust Growth for WIPO’s IP Services, Treaties and Finances”, 7 avril 2020, www.wipo.int/pressroom.]. Cette montée en gamme de l’économie chinoise s’est accompagnée d’une diminution du volume des exportations à haute valeur ajoutée de nos pays vers la Chine [6. A. Garcia Herrero, « Comment fonctionne le système de planification économique chinois ? », L’Économie Politique, 2021/1 (n° 89), p. 62-74.].

Une crise n’est pas l’autre

Un retour aux équilibres « classiques » ?

Ce volontarisme keynésien augure-t-il pour autant d’une remise en cause radicale, sous nos latitudes, de la logique d’accumulation néolibérale, que caractérisent la priorité – sur le plan monétaire – à la lutte contre l’inflation, la pression structurelle à la baisse de la part des salaires dans le PIB, un marché du travail flexibilisé et le libre-échange international [7. Cette définition repose sur une synthèse de F. Burbage et P. Lauret, « Le néolibéralisme entre théorie et pratique. Entretien avec André Orléan », Cahiers Philosophiques, 2013/2 (n° 133), p. 9-20.] ? On n’en prend pas spontanément le chemin. Par exemple, on apprend que la Commission européenne s’inquiétait, en novembre dernier, de ce que « certaines mesures présentées par la France, l’Italie, la Lituanie et la Slovaquie semblent ne pas être temporaires ni compensées par d’autres mesures budgétaires [8. « Budget. L’UE s’inquiète d’une dérive des déficits en France », site de L’Express, 18 novembre 2020]. » Voilà pourquoi la Commission exhortait les quatre pays précités à surveiller l’évolution de leur dette publique.

Le retour aux prescriptions du modèle d’accumulation néolibérale, il est là, droit devant nous. Les CEO de banques d’affaires privées, convertis (une fois de plus) aux vertus de l’État stratège, finiront par revenir (une fois de plus) à leurs amours néoclassiques. Et la chose ne surprendra, au fond, personne, car l’affaire est cousue de fil blanc. On peut même anticiper le moment où se produira ce basculement. Il n’est pas un rapport d’analyse de la conjoncture économique qui n’évoque, depuis des mois, le rythme des campagnes de vaccination à travers le monde. À la fin de l’année dernière, la banque d’affaires américaine Morgan Stanley, graphiques et courbes à l’appui, anticipait, pour s’en réjouir, les progrès de la vaccination aux États-Unis. « Avec un vaccin probablement disponible à grande échelle au début de l’année prochaine, les investisseurs seront ravis de pouvoir assister à la réouverture des commerces […] Les industries du voyage, des loisirs et des expériences se sont déjà quelque peu redressées, mais certaines ont encore besoin de progrès en matière de vaccination. Par exemple, les consommateurs consacrent moins de 25 % de leurs dépenses de consommation aux évènements sportifs et aux spectacles [10. Morgan Stanley, “Vaccines and Reopening”, Wealth Management, Market Research & Strategy, AlphaCurrents, 17 décembre 2020, p. 4-6.]. »

Cette citation de Morgan Stanley est instructive, car elle peut donner lieu à deux niveaux de lecture. Le premier situe assez bien la durée de vie des revirements keynésiens quand ils se produisent à droite. Quand les affaires reprendront, la dette publique sera dans le collimateur. En attendant un niveau d’immunité collective satisfaisant, il faut bien que les pouvoirs publics consentent à des programmes de relance pour maintenir un rythme de croissance minimal. Une fois qu’un certain niveau d’immunité collective sera atteint, toutes les entreprises pourront rouvrir leurs portes, accueillir leur clientèle habituelle et la croissance reviendra. Il sera alors temps de procéder à des coupes claires dans les dépenses publiques. Alors, pliée, l’affaire ? Pas sûr. Pas sûr du tout.

Pris au piège

C’est qu’en insistant à ce point sur la corrélation entre croissance et consommation, Morgan Stanley, comme toutes ses consœurs, pourrait finir par semer le doute. En effet, depuis le début des années 1980, la réorientation de l’accumulation capitaliste dans un sens néolibéral s’est accompagnée, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, d’un plaidoyer en faveur de l’offre, des entreprises et du capital, car ce sont ces derniers qui font tourner l’économie. Dans cet ordre d’idées, la relance par la demande irait à l’encontre d’un taux d’équilibre présenté comme optimal entre offre et demande, et déboucherait inévitablement sur un regain de l’inflation sans pour autant stimuler la croissance. On reconnaîtra que ce paradigme n’a que très peu de rapports avec ce qui se passe tous les jours sous nos yeux, puisque le retour de la croissance – plans de relance obligent – est, pour l’instant, tiré par la dépense (c’est-à-dire la consommation) publique.

Là, Morgan Stanley a un souci de taille. Ce n’est pas le seul, d’ailleurs. D’après l’école néoclassique, la détermination de la valeur des biens répond à des schémas de rencontre d’offre et de demande. Exit donc le postulat de la valeur travail, qui rapporte le prix d’un bien ou d’un service à la quantité de travail nécessaire à sa production. Il sera bien difficile de continuer à tenir ce type de raisonnement quand on expliquera dans les livres d’histoire que, lors du krach boursier qui a duré de février à avril 2020 [11. Après que la Chine eut, en février de l’année dernière, décidé de mesures draconiennes de confinement, l’économie mondiale s’est grippée et, de proche en proche, les grandes places financières occidentales ont accusé le coup. C’est ainsi que le Dow Jones, l’indice boursier de Wall Street, a perdu 10 224,1 points entre le 14 février et le 20 mars 2020, soit une baisse de 34,78 %. Les baisses de taux d’intérêt et les programmes de création monétaire ont, à partir du mois d’avril, redonné du tonus au Dow Jones. Depuis, ce dernier bat record sur record. Seul un analphabète économique (la plus grande faute politique qui soit et peut-être même la seule) reprocherait à cette succincte description de ne pas mentionner les tendances sur les bourses européennes : depuis 1929, Wall Street fait la pluie et le beau temps sur la planète « finances ».], la valeur des actions a baissé vertigineusement parce que des ouvriers chinois n’étaient plus occupés à l’usine. Sans production ouvrière, les marchés s’effondrent donc. Pas bon pour Morgan Stanley.

Certes, il ne suffit pas de démontrer qu’un point de vue est erroné sur le plan théorique pour en dissiper la puissance de conviction. Encore faut-il que le mouvement social suive. Cela se vérifie bien dans le cas de la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) en Belgique. Les syndicats n’ont pas retrouvé leur liberté de négociation sectorielle. La norme de 0,4 % de majoration des salaires a été maintenue, même si elle a été assortie d’une prime « corona » de 500 euros à négocier au sein des entreprises qui auraient, durant la crise, enregistré de « bons résultats » – sans qu’aucun critère ne précise, par ailleurs, cette « définition » vague à souhait. Bref, la concertation sociale au rabais a encore de beaux jours devant elle. Et les économistes mainstream qui étaient censés avoir re tourné leur veste « à la faveur de la crise » (air connu et archiconnu) ne manqueront pas d’apprécier…

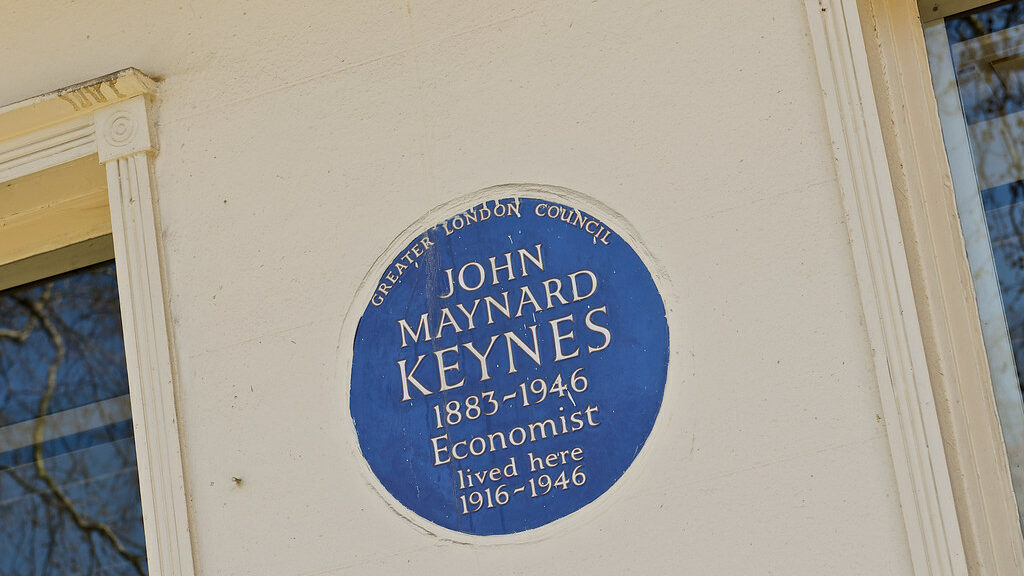

(Image de la vignette et dans l’article sous copyright CC BY-NC-SA 2.0 ; photo prise à Londres par Nick Harrison le 1er mai 2013.)