Politique

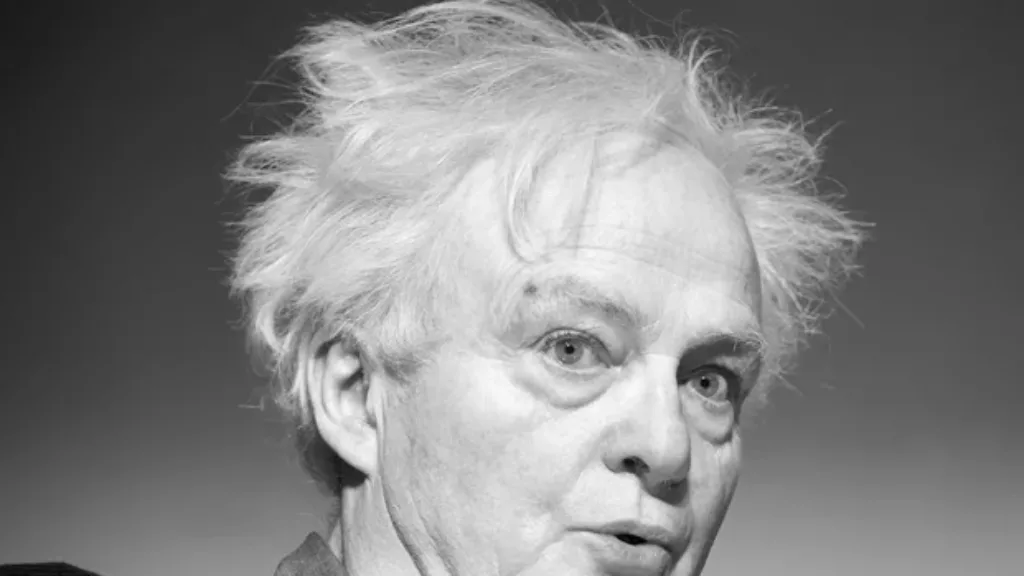

Pierre Ansay, Janus philosophique et bienveillant

05.10.2022

Cet article a paru dans le n°120 de Politique (septembre 2022).

Dans un poème yiddish d’Itsik Manger, l’enfant annonce à sa mère qu’il veut se transformer en oiseau pour pouvoir s’envoler. Sa mère est triste et lui dit : l’hiver est là, prend au moins une écharpe, et n’oublie pas tes bottines, ton chapeau fourré et tes sous-vêtements en laine sans quoi tu vas mourir de froid. Alors, ainsi harnaché, l’enfant veut s’élancer mais n’y arrive pas. L’amour de sa mère pèse trop lourd et l’empêche de devenir l’oiseau qu’il rêvait d’être.

Cette fable met en scène le dilemme philosophique que Pierre Ansay laboure depuis des années et auquel, passeur infatigable, il m’a initié. La longue et passionnante controverse entre libéraux et communautariens rend compte avec une infinie humanité des deux facettes de la condition humaine. Une controverse utile dont les acteurs et les actrices, dont Ansay est devenu familier, s’amendent les uns les autres dans des réfutations sans invectives. Comme les deux visages du dieu Janus, la proposition libérale et la proposition communautarienne sont indissociables. Chacune a besoin de l’autre pour se définir elle-même. Entre elles, tout est une question de dosage. Je rejoins une des conclusions implicites de cet essai : aucune des deux propositions n’est supportable si elle n’est pas tempérée par l’autre.

Pierre Ansay n’est pas qu’un passeur. C’est aussi un explorateur à la recherche de sa propre vérité. S’il s’est profilé alternativement en libéral radical et en communautarien convaincu, c’est au fil d’une trajectoire d’une absolue honnêteté, en empathie avec l’auteur ou l’autrice qu’il chronique et sans toujours éviter les engouements contradictoires. Il fut longtemps le philosophe de la ville, comme sa bibliographie en témoigne, dans le fil du vieil adage hanséatique « L’air de la ville rend libre ». C’est en ville, lieux de possibles infinis, qu’on peut se délester du poids des déterminismes archaïques qui empêchent l’enfant d’Itsik Manger de s’envoler. Dans le panthéon surpeuplé des figures tutélaires de la gauche, Ansay est fasciné par les anarchistes du « ni Dieu ni maître ». Pour s’accomplir, il s’agit de se libérer de toutes ses chaînes, celles de la pesante tradition comme celles imposées par les nouveaux curés rouges, de désentraver ses désirs pour pouvoir jouir sans temps mort, de résister à l’injonction du bonheur fléché à la suite du philosophe anarcho-désirant Gilles Deleuze et de son disciple Gaston Lagaffe campé en figure spinozienne. Mais n’est-ce pas une illusion ? L’enfant-oiseau mourra de froid s’il n’emporte pas au moins une écharpe tricotée par sa mère. Ansay évoque volontiers ses racines paysannes d’où il tire sa sève nourricière. C’est au village que son humanité a été codée avant même d’accéder à la conscience, c’est dans la glèbe qu’il peut se reconnecter chaque fois qu’il perd pied. Comme Antée, fils de la Terre, le géant que combattit Hercule et qui retrouvait sa force chaque fois qu’il était projeté au sol, reprenant confiance à son contact.

Ville et village

La grande ville est libérale. Les étals de ses marchés proposent des marchandises existentielles, y compris les plus frelatées, en quantité infinie. Chacun finira bien par trouver celle qu’il aura envie de consommer, ne fut-ce qu’un temps, avant de zapper pour en goûter une autre. Les nouveaux bistrots branchés sont libéraux. Le patron ne vous connaît plus, l’indifférence urbaine protège les consommateurs atomisés du poisseux jugement d’autrui et de cette familiarité intrusive dont on ne peut plus se défaire. Dans Les villes de grande solitude (Michel Sardou, 1973), personne ne manque à personne. Le soin des autres est une entrave à la réalisation de soi. On fourre les bébés dans les crèches et les vieux dans des mouroirs pour ne pas en avoir la charge directe. Vous pouvez être foudroyés chez vous par une crise cardiaque sans qu’aucun de vos voisins ne s’alerte avant longtemps. Le village est communautarien. Chacun occupe une place précise dans son organigramme, comme dans une meute ou dans un western : le mâle alpha, le fidèle adjoint, la femelle dominante, l’homme à tout faire, le curé, la fille légère, le simple d’esprit… Dans ce casting prévisible, chacun existe bien pour chacun et les plus fragiles ne sont pas oubliés. Quelle assurance contre l’angoisse que d’être pris en charge par une totalité organique et de ne pas avoir à décider à chaque instant ce qu’il y a lieu de faire et de penser. Mais malheur à vous si la présence d’un gène mutant vous empêche d’entrer dans les cases. Ce serait la mort sociale assurée.

Heureusement, ces modèles chimiquement purs ne sont que des caricatures. Le village autarcique ancestral n’est plus qu’un décor pour fictions télévisées. Il a muté et s’est déplacé en ville. Entre, d’une part, un espace public neutralisé, figé par l’histoire ou codifié par les marques internationales, et, d’autre part, l’espace domestique de l’intime, la ville peut se lire comme un puzzle d’« espaces paroissiaux » (Lyn H. Lofland) emboités, espaces semi-privatisés par des groupes sociaux ou ethnoculturels qui projettent leur entre-soi sur les façades et dont les comportements sociaux s’affichent en miroir dans les rues. L’espace public est alors un jeu subtil où il s’agit d’exposer ses ressemblances et ses différences, en veillant à ce que l’écart entre les deux ne soit jamais trop grand. La liberté ne fait sens que par rapport à une norme acceptée, et celle-ci n’est pas la même partout. On ne fait pas ses courses à la rue de Brabant ou au Wolu-center de la même façon et pour les mêmes raisons. Il y a des quartiers entiers où on ne mettra jamais les pieds. En 2012, l’homme politique libéral Didier Reynders, qui habite dans les hauts d’Uccle, situait métaphoriquement Molenbeek en Afghanistan.

La société civile est communautarienne

Pourtant, dans les villes européennes, ces espaces semi-privatisés ne sont jamais des ghettos figés. Ils sont poreux et leurs frontières sont mouvantes. Il y a de la mixité partout. Mais, surtout, ils ne fixent pas des populations pour des générations. À tout moment, il y a des entrants, issus de migrations toujours à l’œuvre, et des sortants, produits de la mobilité sociale et de la mixité culturelle urbaine. Le peuple des villes modernes n’arrête jamais de se reconstruire sur lui-même, et il en est de même pour ses quartiers. La ville offre toujours la possibilité « libérale » marginale de s’émanciper de ses ancrages hérités, mais elle doit bien prendre acte de la nécessité « communautarienne » pour la majeure partie de ses habitants de pouvoir s’adosser solidement à des « solidarités chaudes » qui sont spatialement situées.

C’est tout particulièrement vrai en Belgique. Ici, les multiples strates de la société civile se sont érigées en contrepoids de la démocratie élective, en permettant à des centaines de milliers de personnes de peser sur leur destin commun à travers des groupes d’appartenance dont les avis sont pris en compte. On y reconnaît un droit « libéral » à l’affiliation « communautaire » conçue comme une liberté et non comme une assignation. En Belgique, la démocratie libérale, axée sur le « juste », fut dès sa naissance équilibrée par deux puissants mouvements sociaux communautariens axés sur le « bien » et porteurs d’une exigence morale : le mouvement ouvrier socialiste et la démocratie chrétienne, qu’on disait capables de prendre tout le monde en charge de la naissance à la mort. Bien avant que les controverses philosophiques n’en formulent les termes, la Belgique fut une terre de compromis et d’équilibre entre la proposition libérale et la proposition communautarienne.

Des polémiques à front renversé

L’Europe francophone est particulièrement ignare des controverses que Pierre Ansay nous présente et dont les figures appartiennent toutes au monde anglo-saxon. Chez nous, les libéraux politiques sont des piètres dépositaires de l’héritage libéral des Lumières. Leur libéralisme se réduit à s’en remettre aux supposés bienfaits du marché et de la libre entreprise. Ils ignorent le b.a.-ba du libéralisme philosophique et de son primat accordé à la liberté des êtres humains réputés autonomes dans la poursuite de leur propre conception de la vie bonne. Quant à la pensée communautarienne, personne n’ose l’assumer comme telle et elle se voit réduite à l’épouvantail d’un « communautarisme » qui ne serait à l’œuvre qu’au sein des populations issues de l’immigration populaire. Mais attention : si ce « communautarisme » est vigoureusement combattu, ce n’est pas au nom du libéralisme, mais au nom d’un prétendu universalisme qui n’est pourtant que le faux nez d’un communautarisme majoritaire. En France, ce communautarisme majoritaire rassemble autour d’un nouveau mantra républicain aussi bien des héritiers de la Montagne que ceux de la Vendée, dans un étonnant bricolage syncrétique qui va de Marianne à Valeurs actuelles en passant par Causeur, d’Éric Zemmour à Élisabeth Badinter en passant par Michel Onfray.

Du coup, les sempiternelles polémiques autour du foulard islamique qui sidèrent le reste du monde se mènent dans l’espace francophone à front renversé. Ceux et celles pour qui le droit pour les femmes musulmanes de porter le foulard ne doit pas être entravé argumentent presque toujours au nom du libéralisme. On met en avant la libre disposition de son corps et le droit de chaque femme de s’attifer comme elle veut sans en être pénalisée. Sur le plan des droits fondamentaux, c’est bien joué. Mais pour ce qui est de la compréhension, n’est-ce pas un peu court ? Pourquoi ces femmes-là et pas d’autres, pourquoi ces étoffes-là et pas d’autres ? Face aux tenants du grand complot qui y voient la main des Frères musulmans, il ne faut pas craindre de recourir à une explication communautarienne. Si le port du foulard ne se réduit pas à un acte de foi qu’on peut estimer anachronique, il ne s’agit pas non plus d’un caprice esthétique anodin concernant un simple « bout de tissu ». N’est-il pas aussi, voire surtout, pour celles qui le portent, une manière d’honorer leur héritage et de refuser de trahir leurs mères, ce qui serait le cas si elles s’attachaient à ressembler aux petites filles de leurs anciens colonisateurs ? Il n’y a pas de honte à déclarer comme Houria Bouteldja, la figure de proue régulièrement disqualifiée des Indigènes de la République, « J’appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l’Algérie et à l’islam » (Les Blancs, les Juifs et nous, La Fabrique, 2016), comme on pouvait affirmer, à une autre époque et dans un autre contexte, « Je suis du peuple, je n’ai jamais été que de là, je ne veux être que cela et je méprise quiconque a la prétention d’être quelque chose de plus » (Maximilien de Robespierre, discours aux Jacobins, 2 janvier 1792). Cette attitude relève de la common decency mise en évidence par Marcel Mauss et par George Orwell et qu’Ansay évoque dans sa conclusion, cette « décence ordinaire » qui fonde la dignité des classes populaires, faite de modestie et de fidélité. Quant aux figures médiatiques qui s’expriment comme si l’habitus de leur petite caste devait définir la norme collective, elles font seulement la démonstration de leur position socialement et culturellement dominante ainsi que de leur insupportable suffisance. Dans un monde où les vieilles hiérarchies culturelles sont balayées, la prétention exclusive à incarner l’universel est devenue en France la marque de son propre provincialisme.

Éloge du pluralisme culturel

Cette controverse a des conséquences dans les politiques publiques. Le libéralisme nous enjoint de protéger l’autonomie des personnes contre les contraintes extérieures, celles qui procèdent de la famille et du milieu d’origine, mais aussi, logiquement, celles qui procèdent de l’État et de ses institutions. Voilà pourquoi les règlements qui interdisent le port de « signes convictionnels » en prenant comme argument les ressentis et les préjugés de la population majoritaire sont l’antithèse du libéralisme. En revanche, ils sont bien la marque d’un communautarisme exclusif qui tourne le dos au pluralisme. Celui-ci est pourtant constitutif du système consociatif belge. Mais ce système est un closed shop réservé aux clivages philosophiques et culturels autochtones. Il ne sait comment faire pour intégrer la diversité produite par les flux migratoires. Et pourtant, la Wallonie et Bruxelles, qui échappent exceptionnellement à la montée inquiétante du populisme identitaire qui sévit partout en Europe, sont bien placées pour mettre en œuvre la belle devise du Centre bruxellois d’action interculturelle « Unir sans confondre, distinguer sans séparer ». Mais il faudrait pour cela que la francophonie belge s’émancipe de la pernicieuse influence française et s’ouvre à d’autres démarches philosophiques.

Empiriquement, la démocratie moderne cherche un peu partout à articuler les prescrits libéraux et communautariens, en tempérant les uns par les autres. La traduction de cette tempérance se situe dans la reconnaissance du pluralisme culturel. L’universalisme libéral, comme principe intégral, est une fiction dangereuse : les individus décrétés désenclavés, même dans la version sympathique mais illusoire de « citoyens du monde », constitueront des proies faciles pour la culture de consommation qui est le carburant du capitalisme et de son universalisme de marché. Son symétrique, soit une société qui juxtaposerait des « communautés » fermées soudées autour des branches mortes de leur propre tradition, constitue une autre fiction improbable. Et pourtant un universalisme dialectique est possible, qui prendrait en compte avec bienveillance la diversité humaine sans nier la tension entre l’universalité d’un idéal de civilisation qui tendrait à s’imposer de façon normative et la reconnaissance de la diversité des chemins pour l’atteindre au risque de le perdre de vue. Ce n’est pas une recette, c’est une démarche.

Dans son ouvrage, Pierre Ansay nous propose des matériaux pour penser une telle société.