Idées

Stephen Jay Gould : la science enchantée

14.07.2023

Cet article a paru dans le n°88 de Politique (janvier-février 2015).

Il peut paraître surprenant de retenir un biologiste pour cette rubrique. Mais si Gould est rentré dans l’Histoire comme un grand biologiste, on se souviendra de lui, plus encore, sans doute, comme vulgarisateur et défenseur de la démarche scientifique. Comme vulgarisateur, il a écrit trois cents « histoires naturelles », articles savants mais accessibles publiés durant 25 ans dans la revue Natural History. Ces articles au nom souvent drôle comme Le pouce du panda, Comme les huit doigts de la main ou Quand les poules auront des dents ne se limitent pas à présenter de manière anecdotique des histoires naturelles : ils constituent, sans le dire, ce que les épistémologues appellent un « programme de recherche ». Le « programme » de Stephen Gould porte principalement sur la nature de la démarche scientifique : l’histoire de la science est présentée comme une suite d’essais et d’erreurs au sein de laquelle, les vaincus, ceux qui ont fini par perdre la bataille n’étaient pas forcément les moins ingénieux, les moins honnêtes ou les moins productifs. En matière d’histoire des sciences, réhabiliter les perdants n’est pas seulement, pour Gould, le produit d’une forme d’empathie. C’est le passage nécessaire pour montrer à quels points les erreurs peuvent être fécondes : si l’on ne se trompait pas, on n’apprendrait rien.

On voit à cet exemple que Gould est au moins autant un philosophe qu’un scientifique. Il a mené au cours de sa vie trois grands combats, qu’il estimait liés : un combat contre le créationnisme et pour la défense de l’œuvre de Darwin ; un combat contre l’instrumentalisation raciste et sexiste de la démarche scientifique en général et du darwinisme en particulier ; et enfin, un combat contre le scientisme. C’est sur ces trois points que l’on voudrait illustrer l’œuvre du grand biologiste. Agnostique mais viscéralement attaché à sa culture juive[1.Omniprésente dans ses essais.] , scientifique avant tout mais refusant l’emprise de la science sur la foi et la morale, accueillant au scepticisme mais refusant tout cynisme, il restera comme l’exemple même de l’intelligence, non pas celle, froide et algorithmique, du joueur d’échecs, mais l’intelligence subtile, empathique et mâtinée de sagesse de celui qui a dédié toute sa vie à comprendre la vie, précisément. Gould n’était pas un polémiste mais un pédagogue. Son souci a toujours été de rendre ses arguments compréhensibles, sans rien céder sur la rigueur scientifique. Il a écrit plus de vingt livres et des centaines d’articles. On s’en tiendra ici à quelques-uns, pour présenter les trois grands combats de l’auteur et donner au lecteur l’envie d’aller plus loin.

Le bouclier de Darwin

Gould n’a pas ménagé ses efforts contre le créationnisme. On imagine souvent les créationnistes comme des obscurantistes bornés incapables de recevoir le moindre argument scientifique. Souvent c’est une erreur. Au XIXe siècle, siècle de la « science triomphante » en Europe et aux États-Unis, un certain nombre de scientifiques croyants ont déployé une débauche d’énergie pour réconcilier la vision « fixiste » des espèces naturelles, créées au même moment et une fois pour toutes, avec les preuves contraires que la science mettait de plus en plus souvent sous les yeux des chercheurs, comme du public : des fossiles d’animaux disparus. Un de ces scientifiques croyants, Philip Henry Gosse, a produit une vision particulièrement ingénieuse et absurde à la fois : en fait, dit-il en substance, on découvre bien des fossiles d’animaux disparus, supposés être les ancêtres de certains des animaux actuels. Mais ces animaux disparus n’ont pas existé « sur le même plan » ontologique que les animaux actuels : ils ont existé de façon prochronique, c’est-à-dire dans un temps « virtuel » qui n’existe que grâce à la bienveillance de Dieu à l’égard de l’espèce humaine. Dieu, dans son infinie bonté, a voulu que les êtres vivants actuels aient une « histoire », mais c’est une histoire fictive, imaginée pour que la génération d’êtres actuellement vivants ne se sente pas « orpheline ». Dès lors, Dieu a dispersé les fossiles dans les couches géologiques adéquates, mais ces fossiles ne sont absolument pas une preuve qu’une évolution ait eu lieu réellement, pas plus que le nombril d’Adam, le « premier homme » n’est une preuve qu’Adam serait né de la même façon que ses successeurs les humains. Les fossiles découverts par la science sont bien réels, tout comme le nombril d’Adam est bien réel mais ni l’un ni l’autre ne sont des « restes » d’une histoire antérieure. Ils nous sont contemporains et ils témoignent seulement du souci de Dieu de nous doter d’une histoire, tout comme il a souhaité qu’Adam ait l’air « comme les autres », nés d’un homme et d’une femme. Gosse a d’ailleurs appelé son livre Omphalos, qui est le mot grec pour « nombril ». Cette histoire peut nous paraître abracadabrante et elle a déjà paru comme telle aux scientifiques de l’époque de Gosse. C’est que son idée venait trop tard, à un moment où la communauté scientifique, majoritairement passée au moins du côté de l’agnosticisme, ne sentait plus le besoin de réconcilier à tout prix la Science et les Écritures[2.Avec, évidemment, dans ce contexte, des majuscules des deux côtés.]. Gould ne se contente pas de dire qu’« Omphalos » est une bizarrerie loufoque. Il profite de l’exemple de Gosse pour donner sa propre définition de la démarche scientifique. « Mais qu’y a-t-il de si désespérément faux dans Omphalos ? Une seule chose en fait – cela vous surprendra peut-être : il est impossible de prouver que Gosse avait tort, comme il est d’ailleurs impossible de prouver qu’il avait raison. Omphalos est l’exemple parfait de la thèse invérifiable : que les strates et leurs fossiles soient prochroniques ou témoignent d’une longue histoire, le monde n’en serait pas changé d’un iota. C’est à cause de l’absurdité de sa méthodologie que nous devons rejeter Omphalos et non pour quelque erreur effective ou démontrable »[5.S. J. Gould, Le sourire du flamant rose, Paris, Le Seuil, 1988, p. 106.].

En écrivant cela, Gould ne fait qu’énoncer le fameux critère de Popper[4.K. Popper, philosophe des sciences autrichien. A théorisé la conception épistémologique « falsificationniste », auteur de La logique de la découverte scientifique (1949).] : une théorie qui n’offre aucune « prise » à une réfutation éventuelle est vide de contenu empirique, elle ne nous apprend rien sur le monde, puisque, quel que soit l’état du monde, la théorie restera vraie. Mais on peut penser que sa phrase va un peu plus loin : elle annonce déjà la stricte séparation que propose Gould entre les domaines qui relèvent de la science et ceux qui n’en relèvent pas, point que l’on abordera plus loin.

Le chasseur de faussaires

On en vient ici au deuxième combat de Stephen Jay Gould : celui contre l’usage de la science pour justifier l’inégalité sociale, l’eugénisme et, au final, la barbarie. Là aussi, on peut dire que Darwin fut son mentor. Contre une partie de la communauté des biologistes, Gould, en effet, montre que Darwin n’a jamais confondu évolution et « progrès ». Dans l’Éventail du vivant[5.S. J. Gould, L’éventail du vivant, Paris, Le Seuil, coll. Science ouverte, 1997.] , sous-titré explicitement en français, Le mythe du progrès, il défend que l’évolution ne va pas nécessairement du plus simple au plus complexe et que l’expression la « survie du plus apte » est, par certains côtés, une forme de tautologie[6.Au sens où « le plus apte » est défini par le fait même qu’il a survécu] : à un moment donné l’organisme le mieux adapté à un environnement donné tendra à se reproduire davantage que les autres. Les exemples les mieux documentés sont les amibes et les insectes qui ne sont pas des modèles de « complexité » mais qui sont bien de modèles de réussite évolutive[7.La biomasse des seules fourmis est supérieure à celle de l’espèce humaine.]. C’est dans ce combat contre la science dévoyée que Gould se révèle le plus redoutable : car il ne joue pas d’abord sur le terrain moral. Il nous dévoile tout simplement le montage fabuleux de préjugés, d’aveuglement, de bêtise et de malhonnêteté qu’il a fallu à des gens se croyant scientifiques pour faire de l’homme (mâle) blanc, riche et âgé le « sommet » de l’évolution. Il n’oppose pas la morale à la science (on verra plus loin qu’il les sépare), il mobilise la démarche scientifique contre l’institution scientifique : alors que la démarche scientifique ne cesse d’accumuler les éléments plaidant pour l’égalité fondamentale des êtres humains, l’institution scientifique, elle, semble s’obséder – sans succès – à réhabiliter l’idée d’inégalité. Et il choisit pour développer cette thèse le thème le plus sensible qui soit : la mesure de l’intelligence. C’est le maître ouvrage de l’auteur et s’il ne fallait en lire qu’un ce serait celui-là : La malmesure de l’homme[8.S. J. Gould, La malmesure de l’homme, Paris, Odile Jacob, 2009. La première édition américaine date de 1981.] , paru pour la première fois aux États- Unis en 1981, raconte les efforts désespérés de la « communauté scientifique » pour montrer que les hommes sont plus intelligents que les femmes, les blancs plus intelligents que les noirs et que l’on peut ainsi construire, de proche en proche, une hiérarchie qui « descend » jusqu’aux grands singes. Pourquoi l’intelligence ? L’enjeu est clair. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, grosso modo, la hiérarchie sociale n’était fondée sur rien d’autre que l’ordre divin. Mais voilà que tout cela s’effondre avec les révolutions bourgeoises. Au nom de quoi va-t-on justifier les énormes écarts de revenus, de patrimoines, de mode de vie, qui subsistent, dans le monde, certes, mais aussi au cœur des sociétés européennes ? Le choix s’impose : au nom de l’intelligence. Il faut donc à tout prix montrer qu’il existe au sein de l’humanité une hiérarchie de l’intelligence. Dans La malmesure de l’homme, Gould, en véritable historien des sciences, reprend un par un les arguments, les expériences, les démonstrations qui devaient faire de l’homme blanc le sommet de l’échelle et donc l’éducateur naturel et « bienveillant » de tous les autres, femmes, noirs, jaunes, enfants. En trois cents pages de démonstrations minutieuses, le lecteur passe successivement par la stupéfaction, l’éclat de rire… et l’horreur. Parce qu’au nom du « classement » des intelligences, des familles entières seront stérilisées… pas seulement dans l’Allemagne nazie. Non, aussi dans la Suède social-démocrate.

Durant la première moitié du XIXe siècle, c’est la craniométrie qui a les faveurs de la « science de l’intelligence ». On va donc mesurer les volumes des crânes, supposés indicateurs de l’intelligence. Gould refait les expériences décrites par les savants de l’époque, les Cuvier, les Broca (qui n’ont pas depuis été reniés par l’histoire des sciences, même si plus personne n’adhère aujourd’hui à leurs idées). Il montre comment la mesure du volume crânien (on ferme les orifices et on le remplit avec de petites billes en acier) est une opération subjective, comment les préjugés de chacun peuvent les inciter à presser un peu plus ou un peu moins sur les billes, comment le volume mesuré s’en ressent… La craniométrie finira par être abandonnée devant la multitude de preuves contraires. D’abord parce qu’on découvre que des gens que l’on prenait pour des génies de leur vivant avaient en définitive souvent de petits crânes, lorsqu’on avait l’occasion de les mesurer. Ensuite parce que, si l’on poursuit le raisonnement, il faudrait admettre qu’au-dessus de l’homme blanc, il y a l’éléphant, par exemple. Les biologistes finiront par comprendre que le volume du cerveau est tout simplement corrélé au poids du corps et qu’il ne peut servir d’indicateur, même rudimentaire, de l’intelligence. Mais toute « l’étude scientifique de l’intelligence » au XVIIIe et au XIXe siècle est guidée par l’idée fondamentale que les hommes sont plus intelligents que les femmes et les blancs plus intelligents que les autres. Mieux : cela finit par devenir la définition même de l’intelligence. Lorsqu’un test d’intelligence donne des résultats meilleurs pour les femmes que pour les hommes, il est abandonné comme « non fiable »[9.Ce qui est arrivé à certaines versions des tests de QI.]. Gould va-t-il exonérer Darwin de ce tropisme sexiste et raciste ? L’affaire est délicate : son héros n’a jamais cautionné ce que l’on a appelé le « darwinisme social » et il s’est même insurgé contre cet usage de son œuvre. Mais il partageait les préjugés de son époque. Et Gould, par honnêteté, sort quelques phrases de Darwin lui-même qui font froid dans le dos. C’est pourquoi il éprouve une certaine sympathie pour ceux des créationnistes qui voyaient surtout dans le darwinisme l’apologie de la force, de la compétition généralisée et du triomphe du capitalisme. Gould n’avait que quarante ans lorsqu’il écrivit La malmesure de l’homme mais cela reste un de ses ouvrages majeurs parce que ce travail va sans doute structurer sa production ultérieure où, entre ses multiples histoires naturelles sur les « merveilles » de l’évolution, il produira régulièrement de grands essais visant à mettre la science « à sa place » : toute sa place mais rien que sa place.

La science à sa place

Le troisième grand combat de Gould est précisément celui-là : savoir remettre la science à sa place. La science est un outil extraordinaire pour comprendre le monde empirique, et en particulier le monde du vivant, puisque c’est son domaine, mais elle se dévoie lorsqu’elle tente de nous fournir des préceptes moraux, esthétiques ou politiques. Le monde n’est pas épuisé par la connaissance empirique. Il reste un immense domaine, qui n’est pas du ressort de l’activité scientifique, à savoir le domaine du sens. Le sens que nous donnons au monde ne peut venir de l’étude empirique du réel : celle-ci nous indique ce qui est mais en aucun cas ce qui doit être. Il ne s’agit plus ici de défendre un principe « de réconciliation » tel qu’envisagé plus haut par Gosse. C’est l’exact contraire : chacun chez soi. Le sens que nous voulons donner à notre vie ou à la manière de vivre les uns avec les autres est l’affaire de modes de pensée que la science ne peut prétendre régir (même si elle est fondée à les informer) : la morale, l’esthétique et la religion. Symétriquement, la religion n’a rien à nous dire sur le monde empirique. Ce principe fondamental, qui occupe une place centrale chez Gould à la fin de sa vie, il l’appelle « la séparation des magistères » ou en anglais, « Noma »[10.Pour « Non overlapping of magisteria ».]. Ce n’est pas, en soi une position fondamentalement originale : on peut penser que c’est déjà celle de David Hume lorsqu’il dénonce le passage de « est » à « doit » qu’il rencontre dans les textes de morale. On peut aussi penser que c’est la position de Popper. Ce dernier n’avait pas du tout en tête d’éliminer les modes de pensée non scientifiques mais simplement de bien faire la distinction entre ce qui est de l’ordre du savoir scientifique et ce qui est de l’ordre du savoir esthétique, moral, politique, voire métaphysique.

Cette « séparation des magistères » est bien expliquée par le titre en français, un peu lourd, mais gentiment ironique du livre que S. J. Gould consacre à la question : « Et Dieu dit : que Darwin soit »[11.S. J. Gould, Et Dieu dit : que Darwin soit, Paris, Le Seuil, 2000.]. Pour comprendre la spécificité de la position de Gould sur cette question, on se permettra ici une hypothèse plus spéculative et personnelle (et donc particulièrement ouverte à la discussion). La position scientifique consistant à reconnaître qu’il y a « plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n’en rêve votre philosophie » (Hamlet), la position du scientifique « émerveillé » par ses découvertes est sans doute davantage une position d’astronome ou de physicien, aujourd’hui, que de biologiste. On trouvera beaucoup de biologistes « déplanants » dont la philosophie personnelle est que nos états d’âme moraux ou religieux ne sont que des résidus de comportements programmés à des étapes antérieures de l’évolution et devenus obsolètes. En clair, on peut suggérer que la philosophie dominante au sein des biologistes, en particulier des biologistes évolutionnistes qui ont « pignon sur rue », c’est-à-dire qui écrivent des essais, est une philosophie éliminativiste et non démarcationniste : il ne s’agit pas tant de distinguer la science du reste que d’expliquer qu’il n’y a pas de reste. Une fois que la science a parlé, il ne reste rien à dire sur le monde, sauf des bêtises[12.Philosophie très répandue dans les neurosciences.]. Richard Dawkins, dans Pour en finir avec Dieu[13.R. Dawkins, Pour en finir avec Dieu, Paris, Laffont, 2008. L’argument de Dawkins est plus ou moins que si la question de Dieu à une quelconque importance, alors, elle relève de la science.] , adopte une telle démarche éliminitaviste. La tendance générale de l’humanité à croire à l’existence d’un « au-delà » de l’empirique est selon lui entièrement expliquée par le fait qu’à une période de l’histoire de l’humanité, il était fondamentalement avantageux pour la survie de l’espèce que les enfants croient tous ce que leurs parents leur racontent. La religion n’est qu’une rémanence de cette « fonction ». Peu de philosophes accepteraient ce postulat que toute pensée sérieuse ne peut être qu’une pensée empirique et sans doute également peu de physiciens des particules ou de cosmologues. Mais c’est une pensée probablement plus présente chez les biologistes qui n’ont rien à faire du « Noma ». Si cette tendance est effectivement répandue chez les biologistes (il faudrait évidemment vérifier bien davantage qu’on ne l’a fait ici), alors Gould est une exception. La science, selon lui, ne vise pas à faire déplaner : elle nous confronte tout le temps au merveilleux et elle « réenchante » le monde. Et, surtout, elle accepte la cohabitation avec d’autres modes d’expression de la pensée humaine que sont l’esthétique, la morale et la métaphysique. Gould sera d’ailleurs traité de « lâche » par Dawkins, parce qu’il ne veut pas se résoudre à tout ramener à la « raison » scientifique.

À la fin, la civilisation…

Petit homme un peu rond, au visage poupin, souriant, souvent barré d’une superbe moustache et avec une coupe de cheveux un peu démodée, Gould n’évoque en rien l’intelligence tranchante de la « science » qui élimine ce dont elle ne peut rendre compte. Il fait penser bien davantage à l’intelligence malicieuse du génie qui a toujours, au fond de son sac, un argument que les autres n’ont pas vu, une petite pierre précieuse d’intelligence qui a semblé insignifiante mais qui finit par trancher la querelle. C’est homme-là, par son « art de la séparation » qui est d’abord un art de la cohabitation, avait énormément de choses à dire, non seulement sur la science et le monde, mais sur la façon de vivre ensemble entre humains. Il n’en aura pas eu le temps. Le cancer l’a emporté quelques mois après le 11 septembre 2001. Il a vu une face de l’horreur mais il n’a pas vu l’autre. Il avait sans doute dans sa besace de quoi nous aider à réaliser ce qui nous manque le plus, aux uns comme aux autres : l’intelligence de la civilisation. Ne laissons pas perdre ce précieux héritage.

La théorie des équilibres ponctués

Comme théoricien, S. J. Gould a construit avec Nil Eldredge la théorie des équilibres ponctués qui revisite un des postulats sans doute les plus répandus sur l’évolution, soit le fait qu’elle se serait produite à un rythme lent et continu. Gould et Eldredge avancent une autre théorie : une bonne partie de l’évolution pourrait s’expliquer par des taux de mutations élevés dans des populations géographiquement isolées donc contraintes à une forte consanguinité. Il se produirait ainsi des périodes d’évolution rapide suivies de longues phases de « stase » lorsque les populations cesseraient d’être isolées. Cette théorie ingénieuse est toujours discutée aujourd’hui et ne fait pas l’unanimité chez les évolutionnistes. Mais elle a le mérite de répondre à une question posée de manière récurrente à la théorie de l’évolution : où sont les « phases intermédiaires » ? Pourquoi ne trouve-t-on que des fossiles généralement déjà fort éloignés les uns des autres en termes anatomiques ? Pourquoi ne trouve-t-on pas, ou si peu, les « chaînons manquants » ? Si y est le descendant de x, où sont les fossiles des animaux qui ont permis de passer de x à y ? Si l’évolution est un processus lent et graduel, on devrait voir la « chaîne du vivant » avec ses détails. Si au contraire, elle est un processus très rapide (quelques dizaines de milliers d’années), suivi de stabilisation, alors, on peut comprendre que la probabilité de trouver des fossiles datant de ces brèves périodes de temps est très faible et on ne voit apparaître que les étapes « stabilisées ».

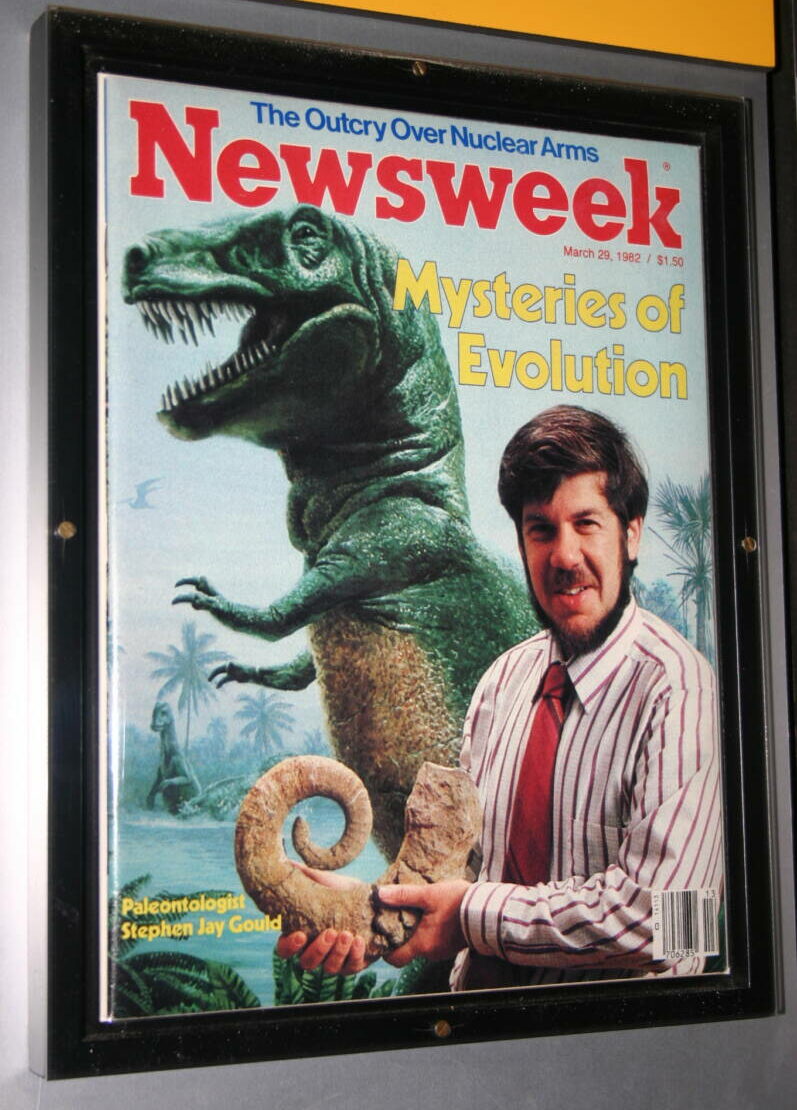

(L’image de la vignette et dans l’article est sous CC-BY-SA 2.0 ; elle représente Stephen Jay Gould sur une couverture du magazine Newsweek de 1992, prise en en 2009 par Ryan Somma.)