Politique

Stratégies pour une sortie de crise économique

10.08.2021

Cet article a paru initialement dans notre n°116 (juin 2021).

Depuis 2020, la pandémie de covid-19 affecte les économies, touchées de plein fouet. Entre mesures de soutien et plans de relance, comment répondre efficacement à une crise de cette ampleur ?

OLIVIER MALAY : Les crises peuvent aboutir à des résultats très différents. Tout dépend des mesures qui sont prises pour en sortir et des rapports de forces dans la société. Par exemple, les crises de 1980 et de 2008 ont débouché sur dix années d’austérité budgétaire payées par la population. En revanche, la crise de la Seconde Guerre mondiale a débouché sur l’État social, des hausses de salaires, une réduction du temps de travail, etc. L’issue de la crise du covid-19 dépend donc de ce qu’on va en faire.

Dans la crise actuelle, les entreprises des secteurs fermés – ou de ceux qui en dépendent – n’arrivent plus à vendre leurs produits et licencient. Cela veut dire que la production (l’« offre » de biens et services) est trop grande par rapport à ce que les gens peuvent acheter (la « demande »). L’économie a trois moteurs, qui créent la demande : la consommation des ménages ; les dépenses de l’État ; les dépenses des entreprises. Dans la crise liée au covid-19, c’est le moteur n° 3, c’est-à-dire les dépenses des entreprises, qui a été grippé. Elles dépensent moins, ce qui entraîne la dépression de l’économie. Avant même de parler de relance, l’État tente de sauver les entreprises qui peuvent être sauvées : ce sont les mesures de soutien à l’économie (subventions ou autres mesures, comme le chômage temporaire) qui ont été menées dans la plupart des pays. Pour sortir plus rapidement de la crise, l’État peut relancer l’économie en « boostant » les autres moteurs pour rétablir une demande suffisante.

De quelle manière ?

OLIVIER MALAY : Une première option consiste à relancer la consommation des ménages en augmentant leur pouvoir d’achat, pour que les entreprises retrouvent des clients en suffisance. Il serait possible, par exemple, de décider une véritable hausse des salaires (la Belgique est justement en pleine phase de négociation salariale). Mais ce n’est pas la seule manière d’augmenter le pouvoir d’achat. L’État peut augmenter les prestations de la sécurité sociale ou des services publics, en augmentant les pensions, les allocations sociales, ou en diminuant le prix des médicaments ou des transports en commun. Historiquement, ces mesures faisaient partie de la stratégie économique dominante entre 1945 et 1980. C’est également la stratégie en partie mise en œuvre aux États-Unis après la crise de 2008, et celle qui oriente les plans de relance de Joe Biden aux États-Unis (hausse du salaire minimum à 15 dollars) ou d’Angela Merkel en Allemagne (-3 % de TVA, allocation de 300 euros par enfant). En dehors du Plan de relance européen, la Belgique est hélas très timide sur ces aspects.

Pour relancer l’économie, l’État peut aussi financer de grands plans d’investissements publics. Pour cela, il doit cibler les domaines identifiés comme étant sous-investis (les infrastructures…) ou les domaines porteurs d’avenir (les secteurs « durables », technologiques, biotech…) et à haute valeur sociale et environnementale. C’est sans doute la meilleure manière de sortir d’une crise ou même, plus généralement, de gérer l’économie. Les plans d’investissements des années 1930 et 1945-1980 se basaient sur cette idée qu’investir permet de sortir de la crise à moindres frais. Ils ont été un succès. Le Green Deal européen s’en inspire également, en voulant investir dans l’isolation des logements, les énergies renouvelables, le numérique, etc. La Belgique va bénéficier de 6 milliards de financement d’investissements issus de l’UE. Cela semble beaucoup, mais en fait ce montant est modeste. Le Fonds monétaire international recommande plutôt à la Belgique d’investir 30 milliards.

Enfin, si on veut que ces investissements ne soient pas simplement un subside de l’État au privé, il faut qu’ils s’orientent dans des entreprises publiques et des secteurs publics. On parle alors de « partenariat-public-public », par opposition aux partenariats publics-privés parfois décriés. Par exemple, investir dans des entreprises d’éoliennes publiques (comme Elicio), dans le secteur bancaire public (Belfius), la recherche universitaire, le logement public, le rail ou l’isolation des bâtiments publics. Cela permet à la fois d’étendre la sphère des services publics et d’exercer un contrôle démocratique sur les investissements.

En temps de crise, la majorité des économistes recommandent des plans de relance. Le débat porte plutôt sur le remboursement de la dette publique contractée pour les financer. Sur quelles épaules va-t-elle reposer ?

OLIVIER MALAY : Selon la Banque nationale de Belgique (BNB), la dette de l’État belge va passer de 98,1 % du PIB (fin 2019) à près de 117 % en 2021. C’est en partie dû au fait que la baisse de l’activité économique a diminué les recettes fiscales. Mais aussi au fait que la plupart des mesures pour atténuer la crise coûtent à l’État : 21 milliards d’euros en 2020 selon la BNB. La dette ne coûte rien pour le moment, car les taux d’intérêt sont proches de 0 %, voire négatifs. Mais un jour, à moins que la dette ne couvre des dépenses d’investissements qui auront généré des recettes, il faudra la rembourser. Les prêts sont à échéance de 10-15 ans… et on ne sait pas si les taux seront toujours à zéro pour réemprunter à bas coût à ce moment-là. Il faut donc, d’ores et déjà, envisager comment rembourser la dette publique.

Une première manière de rembourser la dette consiste à faire payer les travailleurs, ou plus généralement la population. C’est ce qui s’est passé après la crise de 2008 : le gouvernement a gelé ou réduit la plupart des budgets de la sécurité sociale et des services publics. Ainsi, il a réduit les prestations à la population (chômage, pensions, crédits-temps…), plongeant beaucoup de monde dans la précarité. Même d’un point de vue strictement budgétaire, cette stratégie n’est pas efficace. En effet, réduire le pouvoir d’achat diminue la croissance et les recettes fiscales… ce qui accroît la dette. Malgré une efficacité limitée, cette stratégie a été celle qu’on a le plus souvent mise en œuvre pour rembourser la dette ces dernières décennies.

Une seconde option s’appuie sur une taxation du capital ou des plus hauts revenus. Le dernier rapport Oxfam 2021 montre que les personnes plus riches sont déjà parvenues à compenser les pertes qu’elles avaient subies en conséquence de la crise. Par ailleurs, la fortune des milliardaires actifs dans les secteurs pharmaceutique, technologique et industriel a augmenté de 40 à 50 % entre avril et juillet 2020, selon une étude de la banque UBS et du consultant PWC. En Belgique, 17 entreprises du Bel20 ont versé des dividendes en 2020. Relevons également qu’une frange des plus hauts revenus s’enrichit en prêtant à l’État qui doit ensuite rembourser. Il serait légitime que les plus fortunés paient une large partie de la dette publique issue de la crise. L’économiste Paul De Grauwe a proposé de taxer les 5 % des plus fortunés à hauteur de 2 % de leur patrimoine. Cela rapporterait 11 milliards d’euros par an à l’État. On rembourserait la dette due à la crise de la covid-19 en six ans. Signalons que la taxe récemment discutée au gouvernement – de 0,15 % sur les comptes-titres – est essentiellement symbolique : elle rapporterait 400 millions d’euros par an dans le meilleur des cas.

Le débat sur la dette publique ravive systématiquement celui de son annulation. S’agit-il d’une troisième possibilité : s’arranger pour que personne ne paie la dette publique belge contractée dans le cadre de la pandémie de covid-19 ?

OLIVIER MALAY : Il existe plusieurs possibilités pour que la dette ne soit jamais vraiment remboursée. La Belgique pourrait simplement ne pas payer une partie de la dette. Cela s’est déjà fait, en Argentine en 2006 ou en Allemagne en 1953. En pratique, cela pourrait se faire si les caisses sont vides et en prenant les créanciers par surprise. Mais c’est un scénario peu probable actuellement.

En revanche, si la croissance est au rendez-vous, le poids de la dette publique diminuera mécaniquement, puisque la dette est calculée en pourcentage du PIB : si le PIB augmente, le ratio dette/PIB diminue. Dans l’absolu, la dette ne diminue pas, mais son importance se réduit, vu que l’économie grandit. Si les investissements publics réalisés rapportent de l’argent, cela permettra de rembourser une partie de la dette. Toutefois, en Belgique, le plan (européen) de relance de 6 milliards d’euros ne pourra jamais rembourser une hausse de la dette de plus de 60 milliards d’euros. Il faudrait davantage d’investissements pour qu’on puisse compter sur cet effet.

Une troisième option ferait intervenir la Banque centrale européenne (BCE). De manière très simplifiée, il s’agirait que la BCE crée de la monnaie, rachète la dette des États membres et ne demande jamais vraiment à être remboursée. Cela permettrait aux États de financer leurs politiques de relance, sans avoir à se soucier de la dette. Actuellement, cette stratégie au niveau européen est notamment plébiscitée par 100 économistes – dont Thomas Piketty. Celle-ci se heurte toutefois à deux obstacles. D’abord, la BCE ne peut pas, légalement, donner de l’argent aux États. La présidente de la BCE a d’ailleurs catégoriquement refusé. Il faudrait un accord entre grands États pour contourner quelque peu les règles, ce qui n’est pas impossible – mais reste improbable – vu les équilibres politiques. Ensuite, historiquement, quand les États nationaux utilisaient cette stratégie de la « planche à billets », elle aboutissait à créer de l’inflation. Par exemple, si la banque centrale augmentait la quantité d’argent en circulation de 3 %, les prix montaient aussi de 3 %. Pour une série de raisons (notamment parce que l’inflation pénalise les épargnants), ce type de financement des États a été interdit dans les traités européens. L’inflation est extrêmement basse depuis 2015, et même si de la création monétaire l’augmentait de quelques pour cent, cela resterait faible. L’inflation n’est donc pas un vrai problème à l’heure actuelle. La création monétaire par la BCE pourrait donc être une possibilité.

Quelles sont alors, selon vous, les options qui s’offrent à la Belgique ?

OLIVIER MALAY : Vu la dette importante de la Belgique, on ne pourra éviter l’austérité que si la Banque centrale européenne crée de la monnaie ou si la dette est remboursée en taxant les plus hautes fortunes ou le capital. La politique de la BCE ne dépend hélas pas de nous et est incertaine. En revanche, faire contribuer les plus fortunés dépend du rapport de forces que les syndicats et la population réussissent – ou pas – à créer. Si le rapport de forces est défavorable, il y aura de l’austérité. Il est donc crucial de mettre en avant la question de la taxation des plus riches. Finalement, quelqu’un devra bien payer la crise, et il est important de pouvoir orienter la facture vers d’autres que vers le monde du travail.

Pour sortir de la crise de la Seconde Guerre mondiale, le cocktail mis en place mélangeait la relance par la consommation et la relance par les investissements publics, le tout financé par les banques centrales et par la taxation des plus fortunés. Pas d’austérité pesant sur les travailleurs. Aux États-Unis, le taux d’imposition sur les plus hauts revenus est monté jusqu’à 90 % en 1960. Ces taxes n’ont aucunement empêché des taux de croissance économique de 4 à 5 % chaque année. Ce type de sortie de crise est donc économiquement possible. Le faire advenir politiquement est une tout autre question. Cela dépend en partie de facteurs externes, comme la politique européenne. Mais cela dépend surtout de ce que va faire le monde du travail. En particulier, cela dépend de sa capacité à remporter des hausses de salaires qui entraîneront une relance économique de court terme. Et de sa capacité à pousser le monde politique à faire payer la dette via la taxation du capital ou des plus fortunés.

Propos recueillis par Vaïa Demertzis le 18 mai 2021.

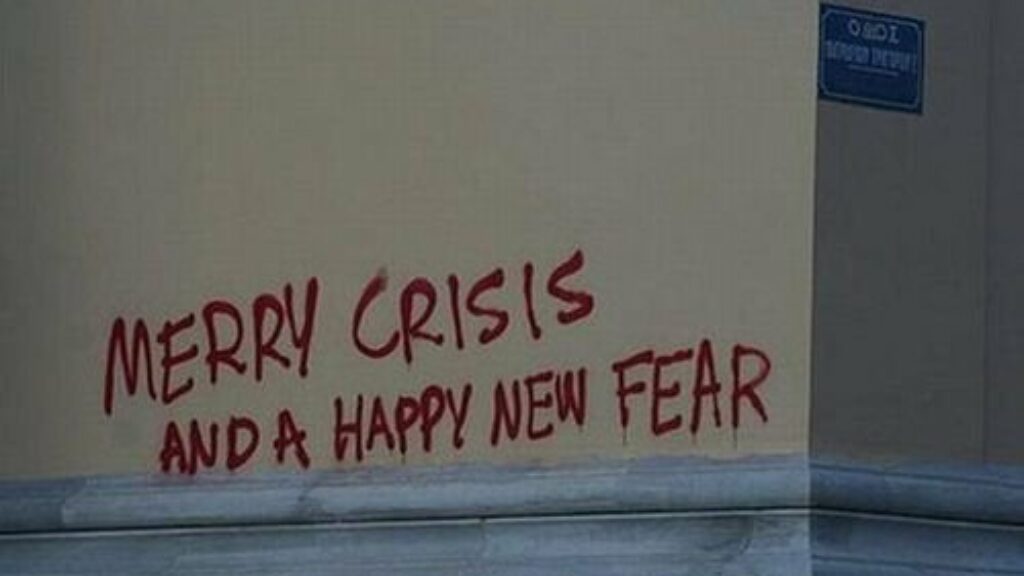

(Image de la vignette et dans l’article sous CC-BY 2.0 ; graffiti dans une rue grecque, 2011, prise par Pitty.)