Education

En débat. Une place garantie dans une école, pour en finir avec la ségrégation ? (1/2)

06.11.2025

Trouver une école peut relever du parcours du combattant. Or, le droit fondamental à l’éducation n’est assuré que si chaque jeune en âge d’obligation scolaire a la garantie formelle de pouvoir bénéficier facilement et gratuitement d’un enseignement de bon niveau. Il appartient dès lors aux pouvoirs publics, sans attenter au libre choix des parents, de réserver une place pour chaque enfant dans une école proche de son domicile, en évitant la formation de ghettos sociaux qui nuisent à la qualité de l’enseignement et font obstacle à une éducation démocratique.

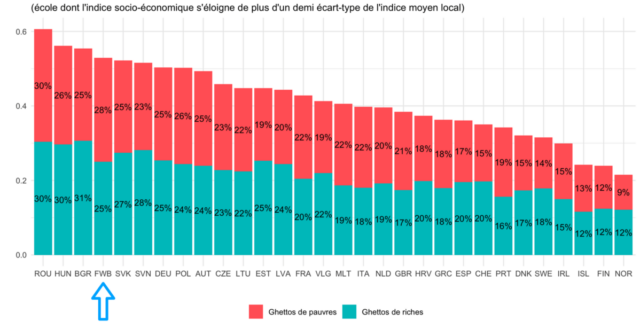

Notre système éducatif figure parmi les plus ségrégués d’Europe. Plus qu’ailleurs, nous confinons les élèves dans des « ghettos » de riches ou de pauvres. Si l’on considère par exemple le pourcentage d’élèves qui fréquentent une école dont l’indice socio-économique est anormalement élevé ou anormalement bas par rapport à l’indice moyen, on constate que la Fédération Wallonie-Bruxelles se situe en quatrième plus mauvaise position parmi les systèmes éducatifs européens1.

Les effets pervers de la ségrégation sociale

Cette ségrégation sociale, ethnique et culturelle est contraire à l’éducation commune qu’exigeraient les principes de démocratie. Comment en effet bâtir une société démocratique au travers d’un système scolaire caractérisé par le développement séparé des enfants des différentes classes, origines ethniques, options philosophiques, genres, etc. ? L’apartheid scolaire et son vernis « méritocratique » remplissent une fonction idéologique utile à la perpétuation des inégalités sociales : faire accepter des destins contrastés aux uns (« c’est normal que je sois pauvre puisque je n’ai pas fait de grandes études et n’ai pas fréquenté les bonnes écoles ») et aux autres (« c’est normal que je sois plus riche et plus respecté parce que j’ai fréquenté ce collège-là »).

L’apartheid scolaire et son vernis « méritocratique » remplissent une fonction idéologique utile à la perpétuation des inégalités sociales.

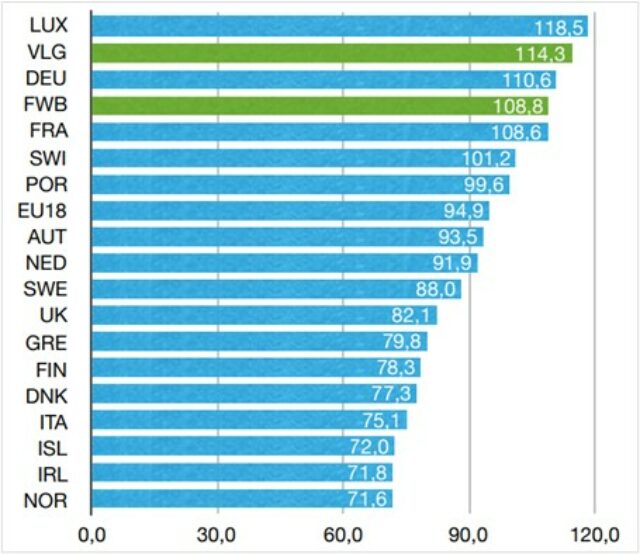

La ghettoïsation scolaire nuit également aux conditions de travail des enseignants et, par voie de conséquence, à la qualité de l’enseignement. De plus, la difficulté de travailler dans les écoles ghettos accroît le « turn over » des enseignants et donc la pénurie de professeurs. Enfin et surtout, la ségrégation sociale contribue de façon déterminante à creuser les inégalités académiques entre élèves ou entre écoles, dont les enquêtes internationales révèlent régulièrement l’ampleur dans notre pays. Le graphique ci-dessous, établi sur base de l’enquête PISA 2020, présente l’écart de performance aux tests entre les élèves des quartiles socio-économiques extrêmes, ou, pour faire simple, l’écart entre les scores des riches et des pauvres2.

Une liberté de choix qui renforce les inégalités

Les causes de cette ségrégation sont bien documentées. La recherche pointe particulièrement la forte concurrence entre établissements d’enseignement et l’obligation faite aux parents de trouver eux-mêmes une école pour leur enfant. Nous sommes en effet l’un des seuls pays où la liberté de choix a pris la forme radicale d’une obligation de choix. Source de stress et d’angoisse pour de nombreux parents, cette obligation amplifie la tendance au regroupement « entre soi » et les effets discriminants de l’inégale connaissance du marché scolaire.

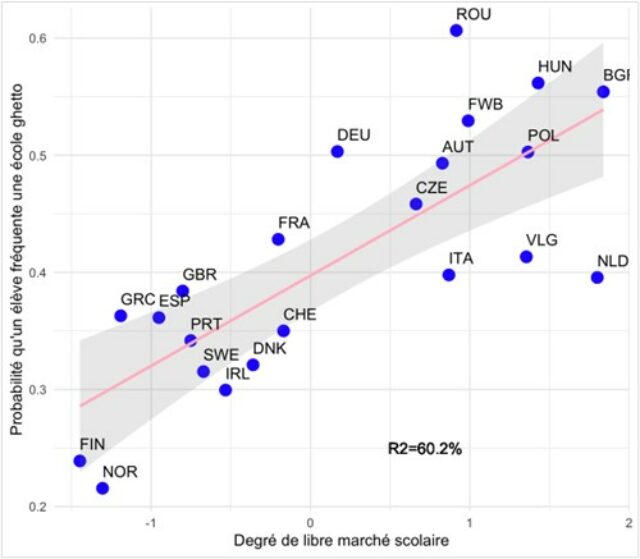

On observe une très forte corrélation entre le degré de « libre marché » des systèmes éducatifs européens et l’ampleur de la ségrégation sociale.

Une comparaison internationale ne laisse planer aucun doute à ce sujet. Lorsqu’on compare le degré de « libre marché » des systèmes éducatifs européens et l’ampleur de la ségrégation sociale, on observe une très forte corrélation entre ces deux variables. Les différences intra-européennes en matière de ségrégation s’expliquent pour 60% par les différences en matière de « quasi-marché » scolaire3.

À défaut d’avoir attaqué le problème au cœur, les diverses tentatives pour introduire un peu de régulation dans les marchés scolaires de Belgique n’ont souvent conduit qu’à plus de compétition, de stress et d’angoisses. Limiter la liberté de choix n’est cependant pas une solution : l’attachement historique et culturel à cette liberté dans notre pays est bien trop grand. Sans compter que cela nécessiterait une improbable révision de la Constitution et des engagements internationaux de la Belgique.

Limiter la liberté de choix n’est pas une solution : l’attachement historique et culturel à cette liberté dans notre pays est bien trop grand.

Il faut dès lors concilier deux principes généraux. D’une part, les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer à chaque enfant une place dans une implantation scolaire de proximité, avec une garantie de qualité et d’éducation démocratique, donc en veillant, entre autres, à une certaine mixité sociale. D’autre part, les parents doivent pouvoir conserver la liberté d’accepter l’école qui leur sera proposée ou d’en choisir une autre.

« Une place pour chaque élève » : le projet de l’Aped

Ces deux principes constituent le fondement d’un projet de réforme des modalités d’inscription scolaire proposé voici quelques années déjà par l’Aped (Appel pour une école démocratique) et qui est désormais porté par un large collectif d’associations et de personnalités sous le nom : « Une place pour chaque élève »4.

Son principe est simple : au lieu de dire aux parents « débrouillez-vous », on leur proposerait d’emblée une place garantie dans une école, mais sans obligation. Cette pré-affectation tiendrait compte de la proximité du domicile tout en répartissant les élèves de façon à générer le plus possible de mixité sociale. Les parents resteraient parfaitement libres d’accepter ou de refuser cette proposition et pourraient formuler des demandes alternatives. À défaut, l’inscription serait automatique et garantie.

Cette pré-affectation tiendrait compte de la proximité du domicile tout en répartissant les élèves de façon à générer le plus possible de mixité sociale.

Une partie significative des parents refuseront sans doute la proposition et préféreront choisir un autre établissement. Mais l’expérience des pays étrangers montre que les familles populaires tendent généralement à accepter l’école proposée. Ainsi, une base socialement mixte serait assurée partout.

Contrairement aux décrets « inscription » qui l’ont précédé, il s’appliquerait à toutes les années de la scolarisation commune : de l’école maternelle jusque et y compris les premières années de l’enseignement secondaire, chaque fois qu’un changement d’école s’impose.

Il s’agira là d’un important nouvel outil pour gérer et planifier l’offre scolaire dans chaque zone.

La réalisation de ce projet nécessite de disposer d’un indice socio-économique individuel pour chaque enfant en âge de scolarité. Celui-ci pourrait assez facilement être calculé à partir des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Il faudra aussi un cadastre des places disponibles dans chaque établissement scolaire. Il s’agira là d’un important nouvel outil pour gérer et planifier l’offre scolaire dans chaque zone.

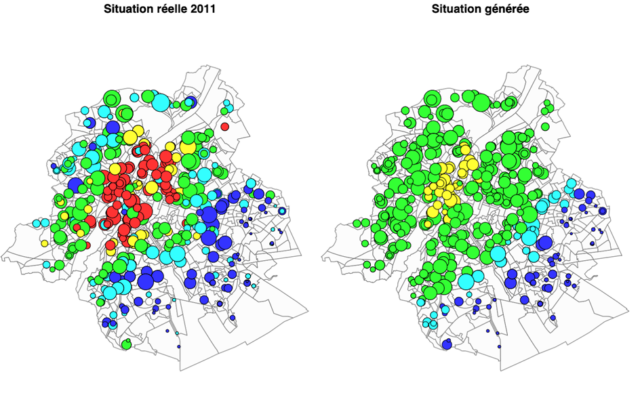

Un algorithme devrait alors proposer pour chaque élève une école proche et socialement mixte. Une simulation numérique sur les effectifs des écoles fondamentales bruxelloises nous a permis, à Bernard Delvaux et moi-même, de démontrer la faisabilité technique de cette procédure : malgré la très forte ségrégation sociale résidentielle de la capitale, un algorithme d’affectation nous a permis de ramener de 20% à 0% les élèves en « ghettos de pauvres » et de 20% à 6% le pourcentage d’élèves en « ghettos de riches », tout en réduisant considérablement la distance moyenne domicile-école (de 1.300 à 900 m)5.

Les deux cartes ci-dessous présentent les compositions des premières années de l’enseignement primaire dans les écoles bruxelloises. La superficie des cercles indique la taille de l’effectif et leur couleur représente l’indice socio-économique moyen de cet effectif : en rouge, les écoles « ghettos de pauvres », en bleu foncé, les « ghettos de riches » et en vert, les écoles « socialement mixtes ». La carte de gauche représente la situation réelle (en 2011). La carte de droite présente la situation obtenue au terme de l’exécution de notre algorithme.

Des défis politiques, éthiques et pratiques à surmonter

Toutefois, comme le souligne Hugues Draelants ici même, il ne suffit évidemment pas de démontrer que la procédure proposée est techniquement fonctionnelle pour qu’elle soit politiquement et socialement acceptable.

Une large réflexion a donc été menée pour répondre aux craintes et objections suscitées par ce projet : la résistance prévisible des parents les plus favorisés et leurs stratégies d’évitement, le reproche de faire de l’ingénierie sociale, la prise en compte des choix philosophiques, le problème des écoles proposant une pédagogie particulière, le passage du primaire au secondaire, la gestion d’un cadastre de places, la création d’un indice socio-économique individuel, etc.

Ainsi faut-il tenir compte du fait que plus de la moitié des places dans les écoles belges se situent dans des établissements confessionnels subventionnés. On ne peut bien évidemment pas exclure cette majorité d’écoles du système proposé. Mais on ne peut pas davantage considérer avoir respecté les garanties promises si l’on devait proposer aux parents une école confessionnelle qui serait en opposition avec leurs choix philosophiques. Et les pouvoirs publics ne peuvent pas davantage être tenus pour responsables du nombre de places disponibles dans les écoles confessionnelles. À moins d’imposer un caractère non-confessionnel à toutes les écoles subventionnées, la meilleure solution consiste donc à ne proposer une école confessionnelle qu’aux seuls parents qui en auraient préalablement accepté l’éventualité, alors qu’une école neutre pourra être proposée à tous.

Pareillement, il faudra demander aux parents bruxellois dans quelle langue ils souhaitent scolariser leur enfant (à moins d’organiser dans toutes les écoles bruxelloises un enseignement bilingue et ce, quel que soit le réseau ou la Communauté dont dépendent ces écoles. Bruxelles pourrait même, dans ces conditions, servir d’expérience pilote pour la mise en œuvre du présent projet).

Une fois que l’enseignement se divise en filières et en options, il n’est évidemment plus possible ni souhaitable de mettre en œuvre un tel système de propositions d’affectations car toutes les options et filières ne sont pas organisées dans toutes les écoles, loin de là. Cependant, l’existence de filières et options particulières dans le secondaire supérieur marque déjà de son empreinte l’enseignement organisé dans les premières années, ainsi que l’image d’une école. C’est pourquoi, afin de permettre aux parents d’accepter plus facilement l’école secondaire qui leur sera proposée, il est souhaitable de dissocier administrativement et, si possible, géographiquement, les établissements (ou implantations) organisant du secondaire inférieur et du secondaire supérieur.

Voilà quelques exemples des réponses circonstanciées qui ont été fournies aux diverses craintes et objections que peut susciter notre projet. Les personnes intéressées pourront se plonger dans la vaste documentation disponible sur le site de l’Aped6 et celui du collectif.7

Vers un consensus pour une école plus juste

Le 27 septembre 2025, une « conférence de consensus » organisée par l’Institut d’Administration scolaire de l’UMons, l’Institut de Sociologie de l’ULB et le Girsef (UCL), a réuni quelque 200 professionnels de l’éducation, experts, parents…, pour réfléchir aux conditions de faisabilité de l’initiative. Un jury de citoyennes et de citoyens, dirigé par M. Jean-Pascal van Ypersele, devrait prochainement rendre publiques ses recommandations. Cela permettra certainement d’affiner encore la proposition.

Nous sommes convaincus que la mixité est une condition primordiale pour que l’École génère plus d’égalité et assure à toutes et tous le pouvoir d’agir dans la société. Sans régulation des inscriptions scolaires, notre système éducatif restera l’un des plus inégalitaires au sein de l’OCDE et ne permettra pas de remporter la bataille de la démocratie. Mais nous savons aussi que la mixité seule ne peut suffire. Les aspects matériels et pédagogiques importent également, tout comme la redéfinition de ce que la société, les parents, les éducateurs et les élèves attendent de l’École.