Culture • Politique

Comme une image, comme un collage

05.05.2023

Cet article a paru dans le n°122 de Politique (mai 2023).

La promenade a une fin : après quelque 60 textes en 14 ans, il faut savoir arrêter une chronique[1.Elle sera remplacée par une autre formule dans la prochaine version de la revue préparée par la nouvelle équipe de Politique.]. Et prendre le temps de dire encore une fois combien l’analyse de l’image nécessite que l’on revienne sans cesse sur quelques concepts et quelques lois qui feront d’elle un instrument de libération et de résistance ou le moyen de la frustration et de l’aliénation. La question est vitale dans ce monde où l’image marchandisée est omniprésente dans un flux qui, le plus souvent aujourd’hui, masque son auteur et son intention. En 2009, la première chronique image s’ouvrait sur une citation de la philosophe Marie-José Mondzain qui, en quelques mots, définissait le cadre : « Ce qui est en question, c’est le choix entre la liberté de l’image, liberté qui l’habite et qu’elle donne et le pouvoir que l’on prend sur les sujets auxquels on l’adresse en faisant des images un instrument de domination […]. Il s’agit de susciter la vigilance de ceux qui souhaitent que les images nous donnent la parole plutôt qu’elles nous la confisquent[2.Marie-José Mondzain, Homo Spectator, Bayard, Paris 2007, p. 157 et 205.] ».

Tout était dit. La « place du spectateur » et les exigences qu’elle requiert ont nourri cette chronique. C’est bien à partir de là que peuvent se définir une morale et une politique de l’image. Et pour ce faire, j’ai tout au long de ces chroniques fait souvent appel à un autre inspirateur et complice, Jean- Louis Comolli (qui vient, hélas, de disparaitre). Pour définir cette fameuse place, Jean-Louis écrivait : « Plus que jamais, la place de l’ombre est la part du spectateur. Le hors-champ est cette ombre qui cerne l’éclat de l’écran ; entre cette ombre et l’ombre de la salle, pas de frontière. L’ombre est le lieu des projections mentales, de même que le hors-champ déborde le rectangle de l’écran pour passer dans la salle et devenir terrain de jeu ou ligne de fuite des spectateurs. L’ombre serait la part commune au hors-champ et au spectateur, la part précieuse du cinéma.[3.Jean-Louis Comolli, Corps et cadre, Verdier, 2012.] »

Le « hors-champ » permet donc la réappropriation, voire la réinterprétation de l’image par le spectateur, sachant naturellement que le choix du « champ » ou du cadre (en cinéma comme en photo) traduit (ou trahit) une certaine vision du monde où cohabitent l’idéologie et l’esthétique. Jean-Luc Godard qui a, dans la pratique comme dans la théorie, révolutionné l’usage de l’image et dont l’ombre tutélaire a hanté cette chronique disait : « Le cadre est politique ».

Il y a une troisième règle aussi importante pour la compréhension du spectateur que pour le respect de celui qui est filmé (ou photographié), c’est celle de « la bonne distance ». Celle qui ne prive pas le premier de son autonomie de lecture et ne transforme pas le second de sujet en objet. La définition de cette bonne distance est en quelque sorte une morale de l’image. Elle ne peut pas enfermer le regard dans une empathie sans recul, elle ne doit pas lui imposer une extériorité qui exclut. Et elle est vitale à une époque où l’écran (celui de la télévision ou de l’ordinateur) est entré dans l’âge de la sidération. , toujours elle, le dit justement : « Quelle est la nouvelle donne de l’imaginaire quand il y a écran et, sur cet écran, un flux qui ne répond plus du traitement de la distance ? La bonne distance ou la place du spectateur est une question politique. La violence réside dans la violation systématique de la distance. Cette violation résulte des stratégies spectaculaires qui brouillent volontairement ou non la distinction des espaces et des corps pour produire un continuum confus ou s’égare toute chance d’altérité. La violence de l’écran commence quand il ne fait plus écran, lorsqu’il n’est plus constitué comme le plan d’inscription d’une visibilité en attente de sens.[4.Marie-José Mondzain, L’image peut-elle tuer ?, nouvelle édition chez Bayard, Paris, 2015, p. 63/64.] »

Comme une image, comme un collage : ces quelques dizaines de chroniques doivent beaucoup aux citations des autrices et des auteurs qui ont alimenté ma réflexion et parfois permis d’indispensables échanges. Qu’ils en soient, ici, remerciés. Pour conclure la promenade, encore et encore deux citations et une image. La première, merveilleuse, est celle de Jacques Rivette. À sa productrice, Martine Martignac, interrogative sur les exigences budgétaires que réclamait un film d’époque projeté par Rivette, le réalisateur de Out 1 dit : « On ne va pas filmer des batailles, Martine, seulement des idées de bataille. » La quintessence de la bonne distance…

Et puis il faut laisser un mot à ce propos au génie le plus discret et le plus inventif de l’image, Chris Marker. À propos de son film Le fond de l’air est rouge, bilan d’une décennie (1967-1977) de luttes et de militantisme qui est aussi une invention cinématographique, Marker dira : « J’ai essayé pour une fois (ayant en mon temps passablement abusé de l’exercice du pouvoir par le commentaire-dirigeant) de rendre au spectateur, par le montage, “son” commentaire, c’est-à-dire son pouvoir. »

Enfin une image, parmi toutes celles qui ont été publiées à cette place. En 2020, le photographe Gaël Turine et l’écrivaine Caroline Lamarche ont recueilli par l’image et le texte les sentiments et les réflexions de celles et ceux qui ont combattu le Covid dans les hôpitaux d’Iris Sud à Bruxelles[5.Un travail qui a fait l’objet d’une publication : Gaël Turine & Caroline Lamarche, Traces, Collectif Hôpitaux Iris Sud, éditions Luc Pire, Bruxelles, 2021.]. Et à propos de cette image, j’écrivais : « Dans son studio éclairé, Gaël Turine recevait ceux qu’il allait photographier. Ils échangeaient, leur demandant de s’abstraire du lieu, puis il éteignait la lumière et dans le silence et sur un fond noir, il opérait. Chaque portait devient un tableau, celui d’une vie. La photo est peinture. Compassionnels, solidaires, hallucinés, lointains, très lointains, intériorisés ou projetés dans le monde à venir, accusateurs, chargés d’humanité, parfois l’esquisse d’un sourire : Turine capte tous les sentiments dont on voit qu’ils ont une extrême urgence à s’exprimer. Il y a dans ces images tous les regards d’une existence. Mais il en est un qui revient avec force : c’est le regard fixe qui traverse l’objectif et le monde. Le regard qui va “au-delà”. Celui qui nous dit avoir traversé un territoire terrifiant, celui où la vie et la mort se jouent face à l’impuissance des femmes et des hommes. Les yeux alors racontent ce que les mots ne peuvent exprimer. Et ils sont d’une force inégalable. »

Une image qui, avec quelques autres, a fait la raison de cette chronique.

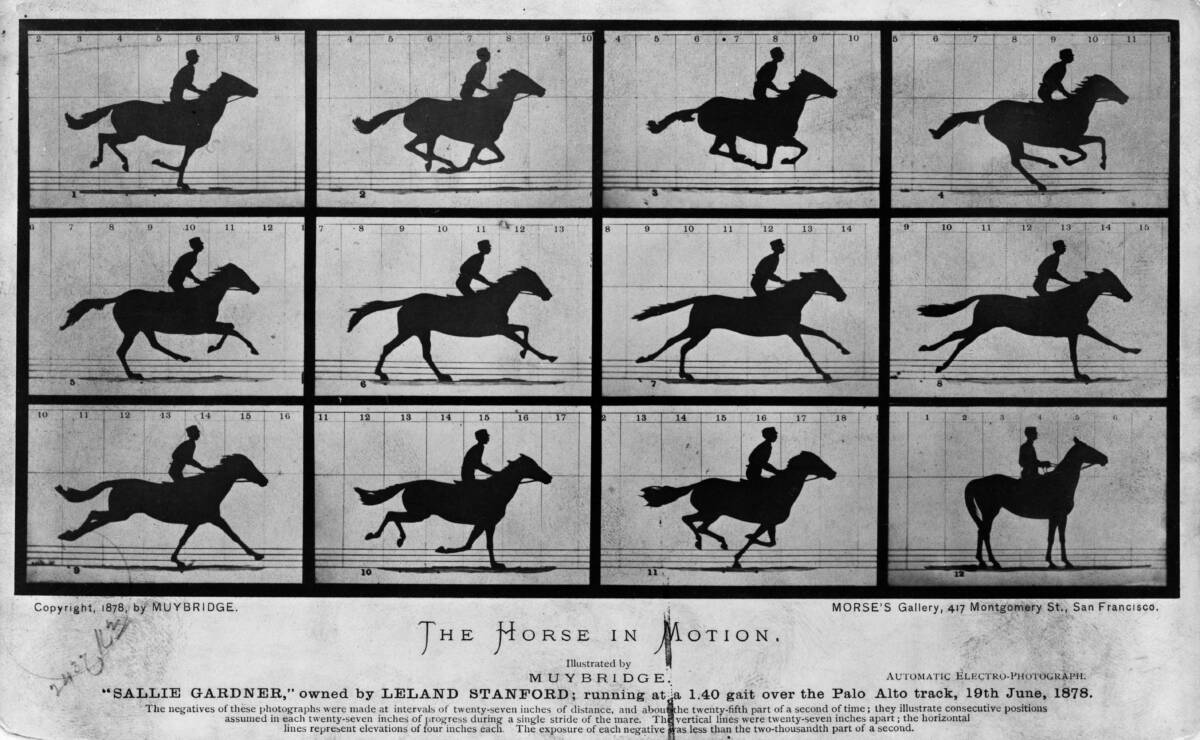

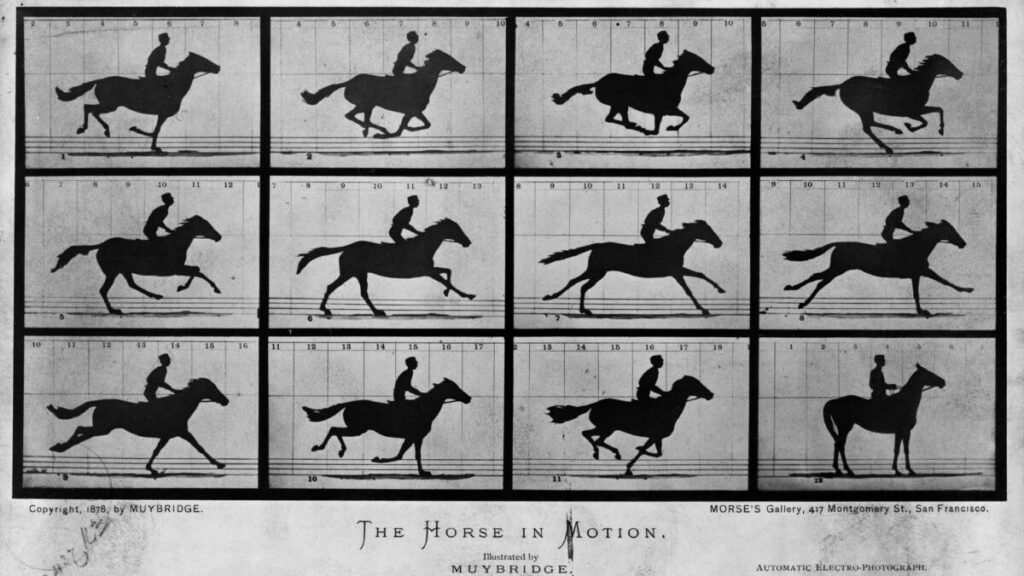

(Image de la vignette et dans l’article dans le domaine public ; ensemble de photographies issues de l’expérience de Muybridge.)