Soin et santé

Les salles de consommation à moindre risque : des outils pour un changement de paradigme en matière de drogues

08.07.2025

Alors qu’on en dénombre plus de cent en Europe, la première ayant ouvert en 1986 en Suisse, la Belgique compte actuellement deux salles de consommations à moindre risque, l’une à Liège, l’autre à Bruxelles. Pourtant, leur rôle au sein du secteur social-santé est primordial, tant en termes de santé publique que d’accompagnement psychosocial et de sécurité publique. Outil de première ligne essentiel, le dispositif est encadré juridiquement et s’il présente des limites certaines, il reste un maillon important de la chaîne pour une meilleure prise en charge des addictions.

Les salles de consommations à moindre risque (ci-après « SCMR ») sont des lieux au sein desquels les personnes usagères de drogues peuvent consommer dans un espace sécurisé et stérile, sous la supervision d’un personnel qualifié. Elles sont une alternative sanitaire et sécurisée à la consommation de drogues dans l’espace public. Les SCMR ne fournissent pas les substances consommées, les personnes usagères apportent les produits qu’elles ont achetés et seule une dose pour consommation personnelle y est autorisée. À côté d’autres dispositifs, tels que les comptoirs d’échange de matériel stérile de consommation, ou la possibilité pour des services agréés d’utiliser certains produits (comme le médicament anti overdose Naxolone), les SCMR participent des politiques de réduction des risques (ou « RdR ») liés à la consommation de drogues.

Les salles de consommation à moindre risque sont un lieu de soin et d’accompagnement psycho-social.

En Europe, on en compte une centaine, réparties entre douze pays (dont la Suisse – qui ouvre la première salle en 1986, l’Espagne et tous les pays voisins de la Belgique). En Belgique, il existe actuellement deux SCMR : Säfti, à Liège dans le quartier du centre, non loin de la gare Saint-Lambert, et Gate, à Bruxelles-Ville, dans le quartier Lemonnier, adossé à la gare du Midi. Deux nouvelles SCMR sont en projet : LinkUp à Molenbeek, dans le quartier Yser, qui intègrera un dispositif d’hébergement, et une SCMR mobile à Charleroi. Il n’y en a aucune en Flandre.

L’objectif premier est un objectif de santé publique et ont aussi un rôle en matière de sécurité publique.

Les SCMR poursuivent trois objectifs que l’on ne peut comprendre qu’à la lumière des caractéristiques socio-économico-administratives des personnes qui les fréquentent. Il s’agit principalement de personnes précarisées, majoritairement sans chez-soi1, pour qui la consommation de drogues (illégales, mais aussi légales – on pense à l’alcool) est une pratique de survie face à leurs conditions d’existence. Des personnes qui incarnent la pauvreté visible dans les métropoles européennes2. L’objectif premier des SCMR est un objectif de santé publique. Comme tous les dispositifs de RdR, elles visent à réduire les risques pour la santé des personnes usagères de drogues : risques de contaminations (hépatite C, VIH, …) liés à l’utilisation de matériel non stérile ; risques liés à certaines pratiques de consommation ; risque de violences ou d’overdose en rue. Ensuite, les SCMR sont un lieu de soin et d’accompagnement psycho-social : elles œuvrent à créer du lien et à atteindre des personnes marginalisées des circuits classiques de prise en charge. Elles permettent dans certains cas une trajectoire de soins avec les personnes usagères de drogues. Enfin, les SCMR ont aussi un rôle en matière de sécurité publique, plus particulièrement de tranquillité publique. En réduisant l’usage de drogues dans l’espace public, elle veulent y réduire la présence de matériel (pipes à crack, seringues), et participer à un objectif de prévention des malaises ou altercations entre différents usager·ères de l’espace public.

Le cadre juridique des SCMR

En Belgique, le cadre légal sanitaire des SCMR s’articule autour de différents niveaux de compétences et d’intervention : régional (normes en matière de promotion de la santé et de RdR), local (protocoles d’accord entre les SCMR et les autorités locales, la police, le CPAS, etc.), et à l’échelle de chaque SCMR (chacune a son règlement d’ordre intérieur, et, pour celle de Liège, un contrat d’adhésion avec les usager·es). Mais c’est surtout au niveau fédéral, à partir d’un cadrage répressif, que se sont cristallisés les débats entre défenseur·euses et opposant·es au dispositif. Ces dernier·es ont mobilisé un article de la loi de 1921 sur les drogues, qui incrimine la facilitation de l’usage de drogues à autrui par la mise à disposition d’un local ou de matériel3, pour considérer que les SCMR seraient illégales.

L’objectif du personnel des salles n’est pas de « faciliter » ni de promouvoir l’usage de drogues, mais d’encadrer des pratiques existantes et réduire les risques liés.

La mobilisation de cette disposition aurait exposé le personnel des SCMR à un risque de poursuites pénales, et ce malgré le fait qu’elle reposait sur une interprétation quelque peu artificielle. En effet, l’objectif du personnel des SCMR n’est pas de « faciliter » ni de promouvoir l’usage de drogues, mais bien d’encadrer des pratiques existantes et de réduire les risques qui y sont liés. Cet article a finalement été modifié en 2023, pour prévoir une exemption légale pour les employé·es des SCMR, qui ne risquent pas d’être inquiété·es, pour autant que la SCMR poursuive un but de prophylaxie ou de RdR. Privilégiant le cadrage sanitaire à celui répressif, les SCMR n’ont pas attendu cette révision pour ouvrir leurs portes, dès 2018 à Liège et 2022 à Bruxelles.

Vertus et limites du dispositif

En tant qu’outil sanitaire, les SCMR présentent des avantages pour la santé et la sécurité des personnes usagères (matériel stérile, suivi sanitaire, mise en sécurité), mais aussi pour la santé publique (limitation de pratiques qui entraînent infections ou complications, et donc diminution de prises en charges sanitaires urgentes).

Aucun projet équivalent ne semble exister quant à l’impact et aux résultats de la répression des consommateurs et consommatrices de drogue.

Les SCMR sont un outil essentiel de première ligne qui permet de maintenir un lien, même minimal, avec un public bas seuil, qui autrement serait totalement invisibilisé institutionnellement. Pour certain·es, les SCMR sont une porte d’entrée vers d’autres services de soins et sociaux (c’est notamment l’objectif de la future salle LinkUp, qui intègre un dispositif d’hébergement temporaire).

Ces salles sont un outil essentiel de première ligne pour maintenir un lien avec un public bas seuil, qui autrement serait totalement invisibilisé institutionnellement.

Les SCMR ont également leurs limites. D’abord, elles ne sont pas un dispositif qui garantit un parcours de soin de la part des consommateurs et consommatrices. Ceci est d’autant plus vrai que l’on assiste à une augmentation des personnes fumeuses de crack, une « drogue de la pauvreté » pour laquelle il n’existe aucun traitement de substitution, ce qui rend d’autant plus compliqué un travail sur l’addiction4. Ensuite, les SCMR s’installent généralement dans des quartiers qui connaissent de grandes difficultés. Leur impact en termes d’apaisement de l’espace public peut s’avérer limité par rapport aux problématiques diverses et préexistantes, qui peuvent aussi impliquer des usager·es5. Ces limites doivent cependant être rapportées aux problématiques plus larges qui touchent le public fréquentant les SCMR et pour lesquelles les réseaux de prise en charge dédiés sont saturés.

Pour un changement de paradigme

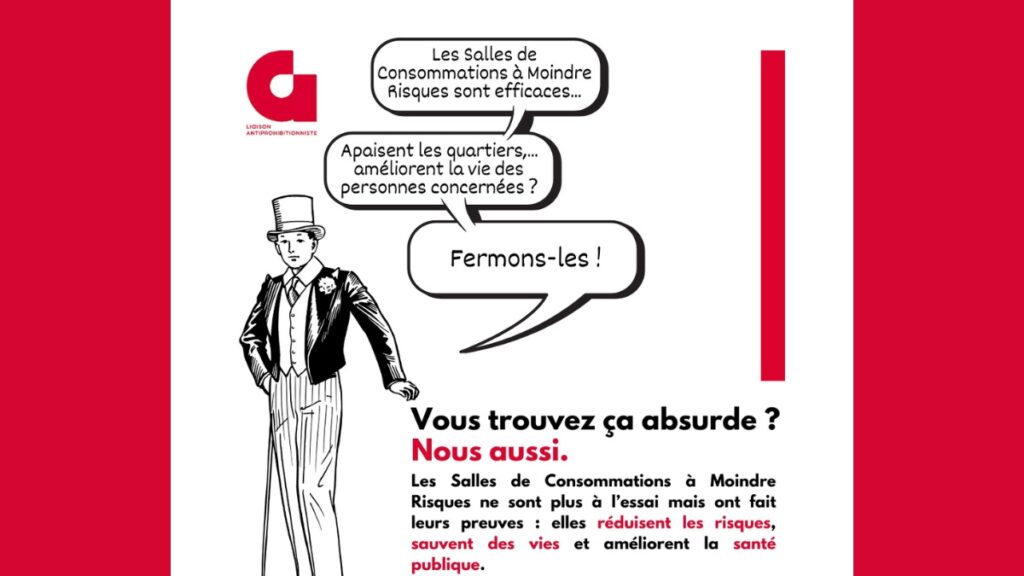

Les SCMR font régulièrement l’objet des critiques de représentant·es politiques partisan·es d’une approche répressive en matière de consommation de drogues. Si plusieurs études commanditées par l’organe scientifique fédéral s’intéressent aux SCMR6, aucun projet équivalent ne semble exister quant à l’impact et aux résultats de la répression des consommateurs et consommatrices de drogue. Or, cette approche ne dit rien de ses effets sur les personnes poursuivies et leurs addictions et elle est régulièrement dénoncée pour son inefficience, voire sa dangerosité7. Le rôle des SCMR nous semble donc devoir être envisagé à l’aune d’un changement de paradigme en matière de consommation de drogues. Partant des réalités de terrain, il s’agit d’apporter une réponse qui tienne compte de la complexité des situations que vivent les usager·es précaires, dans le cadre d’un renforcement du secteur social-santé.