arizona • Stratégie

Comment fabriquer un récit politique ?

13.05.2025

Tout discours politique est comme une histoire, peuplée d’héroïnes, de héros et d’adversaires. Avancer la somme de « 500 euros » (la différence de rémunération entre travailleurs actifs et inactifs, proposition-phare du MR), ce n’est pas simplement énoncer un nombre. C’est proposer une quête aux individus. C’est structurer et imposer un imaginaire social dans lequel le travail, l’effort individuel, deviennent une finalité. En déconstruisant ces récits, en identifiant les quêtes et les valeurs qui les portent, il est possible de penser les conditions d’émergence de discours alternatifs.

Un discours est, avant tout, une narration. Lorsqu’une personnalité politique s’exprime, elle ne se contente pas de décrire la réalité sociale, mais elle contribue à la façonner en élaborant une représentation du monde. Comme tout bon récit, un discours politique met en scène des héroïnes et des héros, un·e guide ou un·e sage, une quête portée par des valeurs, mais aussi des antagonistes. Écouter un discours politique, c’est donc, en quelque sorte, assister à un scénario digne d’un film Disney ou Marvel.

Pour en saisir pleinement le sens, il est essentiel d’en analyser la dramaturgie. Chaque discours construit sa propre mise en scène : il mobilise des acteurs spécifiques (les travailleurs et travailleuses, les indépendant·es, la nation…), des valeurs particulières et des ennemis identifiés. Au-delà de cette mise en récit, les discours véhiculent des idéologies, souvent dissimulées derrière les mots1. L’idéologie vise à répondre à des questions fondamentales : qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Que faisons-nous ensemble ? Où allons-nous ?

La scène politique est ainsi traversée par une pluralité de discours, chacun cherchant à dicter son vocabulaire, son récit, son idéologie, autrement dit, sa propre vision de la réalité sociale. La politique devient alors une lutte discursive, une tentative d’imposer un récit dominant2.

Aujourd’hui, certains discours semblent dominer, tandis que d’autres se contentent de les contredire, sans proposer de véritable alternative. Comment comprendre cette dynamique ?

Pour remporter la bataille politique – que Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement réformateur (MR), qualifie désormais de « guerre culturelle », en référence aux travaux d’Antonio Gramsci, intellectuel et fondateur du Parti communiste italien –, il est indispensable de gagner la bataille des idées, celle des mots. Mais comment construit-on une histoire ? Comment raconte-t-on la société ?

Ce texte propose quelques pistes de réflexion, non comme instruments de prédiction, mais comme cadres d’analyse permettant de mieux appréhender la fabrique des récits politiques.

Imposer une valeur

Au début du XXe siècle, Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud et pionnier des relations publiques, révolutionne l’art de la persuasion. Il comprend que les masses ne réagissent pas uniquement à des faits, mais d’abord à des symboles et à des émotions. L’un de ses exemples les plus célèbres est la campagne des « Flambeaux de la liberté » menée dans les années 19203.

À cette époque, les industriels du tabac souhaitent lever le tabou social interdisant aux femmes de fumer en public, et ceci dans le but d’élargir leur marché. Plutôt que de promouvoir directement le produit, Bernays fait appel à des suffragettes qu’il encourage à allumer une cigarette lors d’un défilé. Le geste dépasse alors la simple consommation d’un produit la cigarette devient l’incarnation d’une idée, l’émancipation féminine. En associant un produit à une valeur, Bernays transforme les perceptions et, ce faisant, les comportements.

Les citoyen·nes ne sont plus appelé·es à voter pour un parti, mais pour une valeur.

Georges-Louis Bouchez et ses conseiller·ères ont-ils lu Edward Bernays ? Peu importe. Ce que nous observons, c’est que leurs stratégies peuvent être analysées à travers ces mêmes mécanismes. Le MR, valorise et souhaite incarner une idée forte et centrale, le travail. Les citoyen·nes ne sont plus appelés à voter pour un parti, mais pour une valeur. Depuis plusieurs années, Georges-Louis Bouchez s’approprie ainsi symboliquement la fête du 1er mai, traditionnellement associée aux partis de gauche et à la célébration non pas du travail, mais des travailleurs et travailleuses, en organisant des événements jusque dans d’anciens bastions industriels. Le MR s’y implante tel un coucou, occupant un nid symbolique.

Le parti construit une narration à la fois simple et structurante : celle de la différence de 500 euros entre les personnes exerçant une activité professionnelle et les « non-travailleurs et travailleuses ». Mais qui sont ces dernier·es ? Les personnes au chômage ? Les femmes seules ? Les malades de longue durée ? La précision importe peu. Le récit oppose les méritant·es aux « personnes paresseuses », les « responsables » aux « assisté·es ». Peu importe la véracité des chiffres ou la complexité des situations individuelles : ce qui prévaut, c’est l’installation durable d’un imaginaire social. Le montant « 500 euros » devient un mantra, un repère simple et omniprésent qui structure le débat public.

Ce discours repose sur une valeur centrale, le travail, mais il permet aussi de discréditer les adversaires : les « partis des chômeurs », les « partis des assistés ». Martelés inlassablement, ces éléments de langage s’ancrent dans les esprits. Nul besoin d’argumentation, la répétition suffit. Une fois l’étiquette apposée, elle façonne les perceptions collectives, rendant difficile toute remise en question ou proposition alternative.

À force de répétition, certains éléments deviennent familiers, et la familiarité se confond avec la validité ou la légitimité du propos.

Ce phénomène s’inscrit dans ce que nous appelons « le biais de simple exposition », un biais cognitif selon lequel une exposition répétée à un stimulus augmente la probabilité qu’il soit perçu favorablement ou défavorablement, indépendamment de toute analyse critique. Dans le discours politique, cela s’incarne dans la stratégie du martèlement : une répétition systématique de mots, de slogans ou de surnoms pour influencer l’opinion publique. À force de répétition, certains éléments deviennent familiers, et la familiarité se confond avec la validité ou la légitimité du propos.

Pour répondre à cette offensive narrative, les partis de gauche et les syndicats ont tenté d’y opposer des contre-discours fondés sur des données factuelles. Des tableaux Excel sont déployés pour démontrer que cette différence de 500 euros est une approximation trompeuse, que la réalité est bien plus nuancée. Ces contre-arguments, bien que souvent fondés, sont perçus comme techniques, longs et complexes. Un tableau Excel ne gagne jamais face à une valeur. Une valeur intériorisée triomphe toujours d’une démonstration, aussi rigoureuse et rationnelle soit-elle. Lorsqu’un chiffre, un nombre devient un symbole, les faits n’ont plus de prise sur lui. La bataille est avant tout narrative, c’est une bataille de valeurs.

Aujourd’hui, les partis de gauche peinent à formuler un récit aussi mobilisateur que celui de la valorisation du travail porté par le MR. Mais le travail est-il une valeur en soi ? Peut-être dans l’imaginaire capitaliste. Faute de proposer une valeur alternative claire, ce qui s’inscrirait dans un temps long, une stratégie plus rapide pourrait consister à opérer un glissement. Il ne s’agirait plus de rompre avec le travail, mais de le repositionner comme un moyen, et non une fin. Le travail est un outil au service d’une émancipation individuelle et collective.

En Belgique comme ailleurs, des partis changent jusqu’à leur nom pour se réinventer en promoteurs de valeur et d’action : Les Engagés, Vooruit, La France Insoumise ou encore En marche. Ce ne sont plus des structures figées, mais des dynamiques. Leur flou n’est pas une faiblesse, mais une force. Cette souplesse narrative permet à une pluralité d’individus, aux parcours et aspirations divers, de s’y reconnaître et de s’y mobiliser.

Et, à travers ces récits et ces valeurs, ce que ces partis nous proposent avant tout, ce sont des quêtes.

Proposer une quête

Comme nous l’avons souligné précédemment, un discours politique est une forme de récit. Il met en scène une dramaturgie, avec ses héroïnes, héros et ses antagonistes. À l’instar des productions hollywoodiennes, il repose sur des oppositions structurantes : le bien contre le mal, le vrai contre le faux, le légitime contre l’illégitime. Cette dichotomie simplificatrice permet de donner du sens, de proposer une vision du monde. Nous aimons, et nous avons besoin qu’on nous raconte des histoires.

Prenons l’exemple d’un individu. Le récit politique lui propose une quête : il lui montre ce qu’il est, ce qu’il doit devenir, ce vers quoi il doit tendre. Cette quête est façonnée par les idéologies véhiculées par les partis politiques. Et, comme tout discours est performatif, il agit sur le réel. Il oriente les comportements et les représentations4. L’idéologie devient alors une matrice d’action, une invitation à agir.

Comme dans toute quête, l’héroïne ou le héros dispose d’alliés qui le renforcent et d’obstacles qui le freinent.

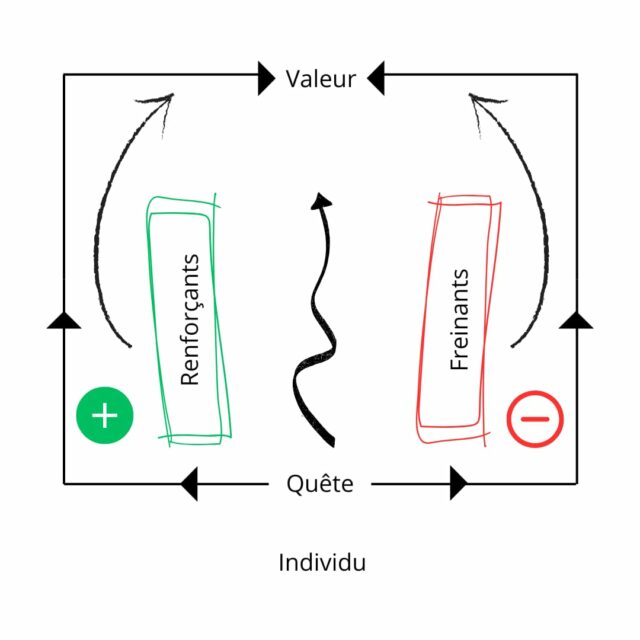

Chaque récit s’articule autour d’une valeur centrale : l’ordre, la sécurité, l’identité, la liberté, ou encore, comme dans notre exemple, le travail. À toute valeur correspond une contre-valeur : le désordre, l’insécurité, la perte d’identité. Aussi théoriques soient-elles, ces valeurs prennent sens dans des quêtes concrètes qui leur donnent chair. Comme dans toute quête, l’héroïne ou le héros dispose d’alliés qui le renforcent et d’obstacles qui le freinent. Cette logique narrative, appliquée au discours politique, permet d’identifier les éléments « renforçants » et les éléments « freinants » selon qu’ils soutiennent ou au contraire entravent l’atteinte de la valeur défendue.

Cette grille d’analyse est notamment issue des travaux de Hicham Abdel Gawad (CIMEDE – Citoyenneté, Mémoire et Démocratie) sur le radicalisme religieux. Dans ses recherches, il interroge de jeunes individus qui souhaitent instaurer la charia en Belgique. Leur quête est structurée par une valeur, souvent implicite, l’ordre. Ils sont renforcés dans cette quête par des figures d’autorité religieuse ou des textes sacrés, et freinés par des éléments qu’ils perçoivent comme perturbateurs comme la supposée « impudeur des femmes », la « cupidité de l’Occident ». L’enjeu, dans l’échange, n’est pas de renier cette valeur centrale de l’identité de la personne, mais de proposer une autre manière de la satisfaire, par les études ou le travail par exemple. La quête peut ainsi être redirigée sans que l’identité soit reniée.

Cette approche, bien que schématique, mérite d’être élargie à l’ensemble des discours politiques. Ne devons-nous pas, d’une certaine manière, nous « déradicaliser » des idéologies ambiantes dans lesquelles nous baignons ? Comprendre les récits politiques qui nous façonnent, c’est identifier les valeurs mobilisées, les quêtes proposées ainsi que les renforçants et les freinants qui les soutiennent ou les menacent.

Chaque discours construit une réalité sociale où certains éléments sont désignés comme des alliés et d’autres, comme des adversaires. C’est pourquoi, dans un débat politique ou dans l’élaboration d’un récit collectif, il est fondamental d’identifier ces éléments tant chez soi que chez ses adversaires. Mais attention, un argument devient inaudible dès lors qu’il cherche à réconcilier des éléments contraires. Les « plus » et les « moins » ne se mélangent pas.

Revenons à notre exemple. Voter pour le MR, c’est, symboliquement, voter pour la valeur travail. La quête est claire : garantir une différence de 500 euros entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Ce récit structure un cadre de sens dans lequel l’effort individuel est érigé en norme. Toute proposition politique est évaluée à l’aune de cette valeur.

Dans ce schéma, les oppositions ne relèvent pas simplement d’un désaccord d’opinion, mais d’une fracture axiologique. Les travailleurs et travailleuses, les indépendant·es, les chef·fes d’entreprise deviennent les héroïnes et les héros du récit. Les « non-travailleurs », catégorie floue et extensible, ainsi que les syndicats ou les partis de gauche, en deviennent les obstacles. Le débat sur la semaine de quatre jours, par exemple, ne rencontre pas de résistance pour des raisons techniques, mais parce qu’il heurte de plein fouet la narration dominante. Si les individus ont le sentiment d’avoir travaillé durement toute leur vie, comment pourraient-ils accepter que d’autres travaillent moins, sans modifier leur salaire ou remettre en cause la valeur même qui justifie leurs sacrifices ?

Il en va de même pour la question des pensions anticipées : ce ne sont pas les arguments de santé ou de pénibilité qui sont contestés, mais la logique perçue comme injuste au regard de l’effort déjà consenti par d’autres. Ce n’est pas la faisabilité qui est en cause, mais l’incompatibilité avec le récit en place.

Ainsi, si certaines propositions sont catégoriquement rejetées, indépendamment de leur pertinence, d’autres deviennent audibles. Augmenter les pensions des indépendants renforce la valeur du travail, tout comme la non-taxation des plus-values. Cela fonctionne également dans la critique des « avantages » des fonctionnaires ou de la pension des professeurs d’université. La quête permet de désigner de faux bénéficiaires. Élargir l’écart entre travailleurs, travailleuses, et « assisté·es » s’inscrit dans la logique de récompense du travail. Tout ce qui va dans ce sens est renforçant, tout ce qui s’y oppose est freinant.

En somme, le récit politique agit comme un filtre puissant. Il ne façonne pas seulement la manière dont les idées sont exprimées, mais aussi la façon dont elles sont reçues. Il constitue une grille de lecture du monde qui détermine ce qui est crédible, acceptable ou simplement audible dans l’espace public. La valorisation du travail devient l’identité politique de celles et ceux qui adhèrent à ce récit. S’y opposer, c’est heurter non seulement une valeur, mais aussi une histoire personnelle, un ressenti, une cohérence perçue, voire directement vécue.

Engager une boxeuse, un boxeur ; une avocate, un avocat

Un discours politique ne repose pas uniquement sur des arguments rationnels. Il nécessite également des émotions mobilisatrices capables de porter un récit, de susciter l’adhésion, de structurer un imaginaire collectif5. Un récit de gauche, ou progressiste, ne peut se limiter à contester celui de droite ; il doit proposer une vision du monde articulée autour d’une valeur structurante aussi forte que celle défendue par le camp adverse.

Si la droite valorise le travail comme pilier de son discours, un projet progressiste ne pourrait simplement répondre par la critique ou la négation. Le travail est une valeur éminemment consensuelle, ce qui doit-être le propre de toute valeur, et permet de rassembler des électeur·rices de droite comme de gauche. Face à cela, le discours de gauche ne peut pas être « contre le travail ». Il ne suffit pas de développer des contre-discours. Le discours de gauche doit construire ses propres valeurs et ses propres quêtes. Mais ceci prend du temps. À plus court terme, il est possible d’opérer un glissement de valeur permettant de reconfigurer le débat.

Prenons l’exemple de la grève. Elle peut être abordée sous différents cadrages : un cadrage juridique (elle est reconnue par les textes juridiques) ou un cadrage historique (elle résulte de luttes sociales). Chaque cadrage détermine la manière dont une personnalité politique « entre » dans le débat. Chaque débatteur et débatteuse tente d’imposer le sien en le soutenant par des arguments de différents types comme, par exemple, des arguments de comparaison (c’est en faisant grève que les ouvriers et ouvrières ont obtenu la journée de 8 heures ou l’assurance maladie), statistiques (seule une minorité de conflits sociaux donnent lieu à une grève), matériels (quand un travailleur ou une travailleuse fait grève, il ou elle perd une journée de salaire, ce n’est pas un acte anodin ou confortable)…

Face à un cadrage dominant, deux stratégies sont possibles. La première est le contre-discours qui consiste à produire des contre-arguments : remettre en question une comparaison, contester des chiffres, opposer d’autres faits. Toutefois, cette stratégie enferme le débat dans le cadre narratif imposé par l’adversaire. Autrement dit, on débat sur son terrain et, pour les observateurs et observatrices, c’est donc ce cadrage qui s’impose.

La seconde stratégie, plus féconde sur le plan narratif, consiste à proposer un discours alternatif. Ici, le débat se déplace, il ne s’agit plus seulement de parler de droit de grève par exemple, mais de précarité, de justice sociale, de dignité des travailleurs et travailleuses. Le cadrage devient socio-économique, mobilisant d’autres arguments, d’autres images, d’autres affects. Ce changement de focale permet de nourrir le débat, de lui redonner du sens et de ne pas se laisser enfermer dans l’opposition au récit adverse.

Ces deux types de discours, contre-discours et discours alternatif, ne sont pas exclusifs, ils peuvent fonctionner de manière complémentaire. Et pour ce faire, deux idéaux types de figures politiques peuvent être distingués : un boxeur ou une boxeuse et un·e avocat·e.

La ou le boxeur·euse incarne la confrontation. Elle ou il attaque, conteste, déstabilise l’adversaire. Elle ou il est nécessaire dans tout espace politique. C’est l’idéal type du contre discours, remettant tous les propos de l’adversaire en question, lui soumettant d’autres chiffres, d’autres interprétations, d’autres arguments. Elle ou il est là pour attaquer, pour « casser ». Mais un boxeur ou une boxeuse seul·e ne suffit pas. Il lui faut également un·e avocat·e, une figure qui reconstruit, qui propose d’autres récits, d’autres quêtes, d’autres valeurs. La boxeuse ou le boxeur agit sur le court terme, l’avocat·e œuvre sur le long terme. Elle ou il structure un cadre alternatif et le répète inlassablement. Elle ou il incarne la vision.

L’avocat·e doit formuler une proposition de société, un projet qui accorde un rôle aux citoyen·nes dans un récit collectif. C’est elle ou lui qui incarne le discours alternatif. C’est elle ou lui qui propose d’autres valeurs, d’autres quêtes. Car en avons-nous suffisamment aujourd’hui ? Une critique fréquente des discours de gauche est de sombrer dans un langage technique ou défensif, multipliant les données, les faits, les raisonnements logiques. Le discours devient alors inaudible émotionnellement. Le risque de la moralisation est également présent. En se focalisant sur l’éthique, la gauche porte parfois une parole plus moralisante que mobilisatrice.

Un discours efficace ne doit pas simplement répondre, il doit s’imposer. Poser les termes du débat en amont est stratégiquement décisif. Une fois que la valeur centrale est mise à l’agenda, elle structure la discussion, même en cas de critique. Débattre, c’est déjà reconnaître l’importance d’un sujet.

La gauche doit pouvoir formuler un récit capable de rivaliser avec celui du MR ou de la droite flamande. Elle dispose pour cela d’un atout : le capital historique et social des syndicats, des associations, des collectifs citoyens.

Il s’avère ainsi essentiel de construire un imaginaire politique fort, fondé sur des références partagées et des émotions fortes et activatrices. Dans le contexte belge, la gauche doit pouvoir relever le défi de formuler un récit capable de rivaliser avec celui du MR ou de la droite flamande. Elle dispose pour cela d’un atout considérable : le capital historique et social des syndicats, des associations, des collectifs citoyens. Ce récit ne peut pas reposer sur une seule figure charismatique. Il doit être le fruit d’un travail collectif, impliquant travailleurs et travailleuses, militant·es, journalistes, universitaires, artistes, citoyen·nes engagé·es.

Imposer des valeurs fédératrices, proposer des quêtes mobilisatrices, engager des boxeurs ou boxeuses, assertifs et assertives, et des avocat·es constructifs et constructives, reformuler les antagonismes, faire du travail non plus une finalité, mais un levier d’émancipation, voilà les fondements d’une alternance narrative. En donnant forme à un imaginaire crédible, cohérent et mobilisateur, il devient possible de contester la dramaturgie dominante et, surtout, de proposer une alternative qui fasse sens, qui inspire, qui rassemble.