Stratégie • Partis politiques

Convergence des gauches : es-tu déjà-là ?

05.09.2023

Les relations entre les partis francophones de gauche en Belgique sont ambivalentes. Alors que les volontés de convergence sont limitées mais existantes entre le Parti socialiste et Écolo, elles semblent moins assurées avec le PTB, qui fait jusqu’ici cavalier seul. Pourtant, l’aspiration à une alliance des trois partis demeure chez de nombreux militant·es. Et si la solution provenait de là où l’on ne l’attend pas : du déjà-là communiste ?

Que ce soit à l’occasion des vœux de la nouvelle année ou des tribunes du 1er mai, les responsables des partis politiques francophones belges glissent alternativement dans leurs discours des attaques envers les autres partis ou des banalités sur des convergences, voire des alliances post-électorales.

L’une d’elles éveille l’imaginaire des lendemains qui chantent dans le peuple de gauche : une coalition entre le PS, Ecolo et le PTB. On a déjà beaucoup écrit sur les rapprochements programmatiques possibles ou non, sur les sociologies électorales diverses, sur les pratiques politiques et le rapport aux institutions. D’emblée, il semble clair que les écarts de convictions et de pratiques entre les formations sociale-démocrate, écologiste et communiste apparaissent rédhibitoires pour réaliser une alliance. Une frange conséquente du PTB tance les deux autres formations : elles ne seraient tout simplement pas de gauche. Au mieux, Ecolo et PS seraient les laquais de la bourgeoisie et de la droite, obtenant des avancées insignifiantes au regard des capitulations.

Au pire, seraient-ils de fervents néolibéraux, acquis au marché, plus prosélytes à cet égard que la droite elle-même. En face, les noms d’oiseaux volent également : le PTB serait incapable de « monter » dans une coalition gouvernementale. Il passerait son temps à proclamer le « parlement-rue-parlement » pour masquer son incapacité à nouer des compromis, indispensables dans une démocratie représentative.

Il serait, par ailleurs, incapable de remettre en cause son fonctionnement interne ou de condamner clairement des régimes dictatoriaux. Ce genre d’échanges reste stérile, à moins de décortiquer ces critiques pour en révéler la face positive. D’une part, la participation à un gouvernement dans une démocratie avec scrutin proportionnel rend de facto impossible une application intégrale de son programme. À droite comme à gauche, participation implique négociation. Négociation implique renoncement. S’y ajoute une désagréable couche d’institutions bercées et construites par des années de néolibéralisme. Pour participer au pouvoir, le PTB devra composer avec le rapport de force réel et, dans un premier temps au moins, avec les institutions en place : choisir quels combats gagner et ceux auxquels renoncer. De réelles avancées sociales négociées par le PS ou Ecolo ont émergé de cette manière.

D’autre part, le PS et Ecolo ont sans doute tout à (ré)apprendre de la logique des mouvements sociaux quand ils sont au pouvoir. Toute pression populaire quand la gauche est au gouvernement n’est pas forcément destructrice : elle doit être utilisée comme élément supplémentaire du rapport de force avec les autres partis de la coalition. Un exemple ? Une grève à la SNCB lorsqu’on négocie le budget de la société publique est une excellente nouvelle. Il n’y a rien à déplorer. Il y a même une occasion de descendre sur les piquets de grève pour comprendre la colère et rappeler aux partis de droite que la pression est trop grande et qu’il faut faire plus de concessions. Une forme de soutien populaire est une condition utile à un rapport de force avec le patronat et les partis de droite. Enfin, la peur du PTB d’être dévoré par la participation devrait faire écho chez les écologistes. Une première participation a, de fait, tout d’une aventure sur les chemins de l’apocalypse. On peut rêver que les partis de gauche, coalisés dans un gouvernement, pratiquent l’entente plutôt que la vampirisation électorale.

Le déjà-là communiste

Mais ces conditions nécessaires ne sont pas suffisantes. Il faut encore s’entendre sur le fond. Comment ne pas systématiquement perdre le cap, voire capituler sur la question des politiques socio-économiques lorsqu’on parvient au gouvernement ?

Une réponse possible est de s’inspirer du concept de « déjà-là communiste ». L’idée popularisée par Bernard Friot[1. Lire par exemple B. Friot et F. Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, La Dispute, 2021.] signifie que le communisme se trouve déjà présent dans notre société et notre économie à dominante capitaliste. Il existe des îlots qui, par exemple, présentent déjà des moyens de production collectivisés, des revenus ou des investissements déjà socialisés. On fera fi ici d’une définition précise et stricte de ce qui pourrait être labellisé comme « réellement déjà-là » ou « authentiquement communiste ». Le propos est ailleurs : montrer qu’on peut tendre vers un idéal communiste, malgré la domination capitaliste, parce que cet idéal existe déjà.

Une coalition des gauches a intérêt à réaliser un inventaire des mouvements souhaitables[2. La question de savoir comment rendre stratégiquement tout cela possible dans une coalition avec le centre ou la droite – au niveau fédéral en particulier – dépasse le cadre de cet article.] dans le fonctionnement de notre économie capitaliste. Cette démarche n’est pas sans rappeler celle d’Erik Olin Wright[3. Lire par exemple E. O. Wright, Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle, La Découverte, 2020.]. Disparu en 2019, le sociologue américain appelait à un anticapitalisme efficace : des stratégies d’érosion par le bas, par l’exercice de pratiques non capitalistes, mais aussi des mouvements par le haut, via des moyens politiques et l’utilisation des institutions.

Bien que les trois catégories de production, répartition et dépense, sont en soi des abstractions[4. Voir l’article de Valéry Witsel dans ce dossier.] pour penser le système économique, elles sont utiles pour montrer l’importance des leviers disponibles et la nécessité d’agir sur chacun d’entre eux, en particulier sur le levier de la production, trop souvent négligé.

Je propose donc ici d’établir une cartographie sommaire des mouvements possibles, partant de ce qui est déjà-là, en les catégorisant dans ces trois temps de notre vie économique.

Produire

L’idéal de la collectivisation des moyens de production aux mains des travailleur·euses semble lointain. Les expériences autogestionnaires des années 1970 ont vécu. Les deux décennies suivantes ont été l’occasion de privatisations de pans entiers de notre économie. Mais il y demeure ce déjà-là qui ne demande qu’à être étendu.

D’abord, la logique coopérative et autogestionnaire reprend du poil de la bête avec l’extension du secteur de l’économie sociale et solidaire, et ne demande qu’à être soutenue. Encourager l’initiative privée non capitaliste est central. Si l’appareil productif s’oriente dans divers secteurs vers le non-profit, c’est tout un pan du capitalisme qui s’affaiblit. L’État doit par conséquent améliorer les incitants, financiers ou non, à la création de structures productives non capitalistes. Ces structures peuvent éprouver des difficultés à se lancer, mais surtout à grandir. Une raison évidente est que les investissements productifs lourds proviennent de grandes fortunes, de fonds d’investissements ou encore de banques à la recherche de profit.

Ensuite, certains mastodontes publics sont en fait des entreprises ayant l’État pour actionnaire à rémunérer, comme Belfius ou Proximus. La logique de rentabilité capitaliste y a court, mais de manière contrainte par une dose de logique de service public et de maintien de l’emploi. Par là, on conserve un acquis de la gauche (le service public) en lui adjoignant une logique capitaliste (volonté de la droite). Rien n’oblige Belfius ou l’État à se plier indéfiniment à ce compromis, surtout quand on sait l’importance stratégique cruciale d’avoir une banque publique, même dans un régime capitaliste.

Enfin, les services publics restants doivent être le lieu de l’expérimentation d’une autre pratique de production que celle issue de « la volonté du/de la ministre ». On pourrait très bien imaginer des services publics de transports, des écoles, des équipements sportifs ou des services culturels entièrement aux mains de leurs travailleurs et travailleuses, avec des pratiques autogestionnaires décentralisées bien plus poussées.

Tout ceci présente des avantages conséquents[5. Pour aller plus loin, lire L. Balfroid, La sécurité sociale de l’alimentation, une utopie qui commence à s’incarner ?, Ceinture aliment-terre liégeoise, 2021.]. Nous en citerons un seul, stratégique. Agir sur la production, c’est également agir sur la répartition en revenus des richesses créées et la dépense de ces revenus. Prenons un exemple très simple : chaque entreprise libérée de ses actionnaires capitalistes et autogérée par ses travailleur·euses (action sur la production) permet de réduire le conflit capital-travail dans la distribution des revenus (action sur la répartition). Cela ne veut pas dire que l’entreprise ne fait plus face à un contexte capitaliste hostile à sa survie.

Mais elle se débarrasse, via la production socialisée, d’une bonne partie du conflit qui a lieu dans la répartition des revenus entre capital et travail.

Répartir

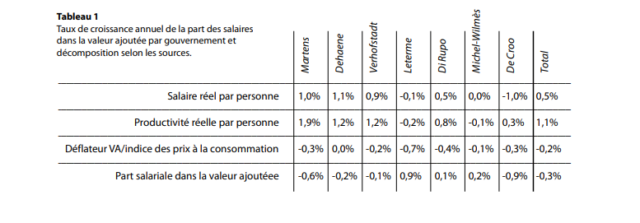

Une fois la valeur ajoutée produite, il faut la répartir entre capitalistes et travailleur·euses. C’est là qu’ont lieu les batailles syndicales majeures. Le constat le plus cruel pour la social-démocratie est ici : la part des salaires dans la valeur ajoutée est passée de 61,1 % en 1980 à 53,4 % en 2022 (voir le tableau ci-dessous pour un détail par gouvernement). La stratégie sociale-démocrate a été la suivante : viser le plein emploi pour augmenter l’assiette imposable et pouvoir fournir un système de sécurité sociale et des services publics à toustes. L’idée est séduisante, mais elle a fait face à des raisons variées qui ont fait plonger la part salariale : rapport de force de plus en plus défavorable aux syndicats et pouvoir de négociation salarial affaibli, mondialisation, besoin accru de capital pour l’activité productive avec l’automatisation…

Dans ce contexte, les détenteurs de capitaux sont en position dominante. Dès lors, que peut-il exister pour nous permettre de renverser la vapeur ? D’abord, il y a toutes les actions qui permettraient d’augmenter le salaire réel : supprimer les barrières à la négociation collective et les contraintes pesant sur le syndicat ; s’assurer que les salaires suivent la productivité, soit via des augmentations directes, soit via du temps libéré (une cinquième semaine de congés payés, un droit à 6 mois sabbatiques tous les 10 ans) ; déglobaliser une économie qui devra l’être pour faire face au réchauffement climatique. En définitive, la gauche ne devrait pas se soucier que cela coûte aux détenteurs de capitaux. C’est seulement si cela leur coûte qu’on est sur la bonne voie. Pourtant, depuis 40 ans, une partie de la gauche a intégré le chantage des détenteurs de capitaux. Formulé de manière traditionnelle, cela donne ceci : « Le coût du travail en Belgique est trop élevé par rapport aux voisins, nous devrons fermer la boutique bientôt. »

Traduisons-les : « Nous exigeons plus de rentabilité pour assurer la continuité de l’activité productive. » La concurrence entre capitalistes existe et, quand des milliers d’emplois sont en jeu, il est difficile de ne pas céder. La solution se trouvera du côté des dépenses d’investissement, nous y reviendrons.

Ensuite, il y a l’essence même du déjà-là communiste selon Friot : la cotisation sociale. C’est une socialisation des revenus (et donc d’une partie de la valeur ajoutée créée) dans un pot commun pour financer un système de protection sociale. Elle fonde la légitimité des travailleur·euses à contrôler cette protection sociale, qui fait partie de l’appareil productif (par exemple, les soins de santé). Ce déjà-là doit être étendu en imaginant d’autres piliers productifs intégrés à la sécurité sociale et financés par la cotisation, comme par exemple le logement ou l’alimentation. Pourquoi ne pas imaginer qu’à la place de ces chèques-repas contrôlés par des entreprises à finalité de profit et distribués par le patronat pour éviter des impôts, on mette en place un système de cotisations sociales alimentaires qui ouvre un droit à une alimentation de qualité. La cotisation paierait la filière productive (le personnel des fermes pourrait être conventionné comme on paie le personnel médical) et on pourrait même dans un premier temps utiliser la distribution capitaliste comme intermédiaire[6. On passera dans le cadre de cet article la question des pistes sur la répartition secondaire qui, via l’impôt, finance nombre de services publics et politiques sociales.].

Un écueil à franchir existe pour progresser. La cotisation sociale belge porte le sceau du compromis « capital-travail » à la belge. Elle est divisée en part salariale et part patronale, légitimant les deux comme gestionnaires de la sécurité sociale. Mais toutes les baisses de cotisations sociales des dernières décennies ont été des baisses de la part patronale, rendant de facto l’argent au capital, et faisant ainsi baisser la part salariale. La cotisation patronale est comptablement invisible pour le travailleur, car le patron la verse à sa place à la sécurité sociale. Si la fiche de paie commençait au salaire brut toutes cotisations comprises, et que la propriété de cette cotisation était rendue aux travailleurs, les baisses de cotisations seraient plus compliquées à mener : pour favoriser le capital, il faudrait directement baisser le salaire brut[7.Ces abstractions fondent tout de même la comptabilité nationale qui est l’image comptable de notre système économique capitaliste. Un changement de système devrait impliquer un changement de comptabilité. Ou, pour le dire comme Isabelle Cassiers et Géraldine Thiry, « réconcilier ce qui compte et ce que l’on compte ». (I. Cassiers, G. Thiry, « Au-delà du PIB : réconcilier ce qui compte et ce que l’on compte », Regards économiques, n° 75, décembre 2009. En ligne.)].

Dépenser

Le chapitre de la dépense est sans doute le plus compliqué dans notre perspective. On peut en tout cas distinguer la consommation de l’investissement. De nos jours, la collectivisation de la consommation passe essentiellement par les services publics. Leur importance est cruciale : ils permettent aux plus pauvres d’accéder à des biens ou des services impossibles à s’offrir seul, si chacun·e devait dépendre de son revenu. L’idéal est déjà en œuvre, à part quelques riches excentriques, personne ne songe aujourd’hui à s’offrir un théâtre pour assister à une pièce, devenir propriétaire d’une école pour y étudier, ou s’acheter un train pour pouvoir voyager.

L’usage collectif, où le prix payé par les citoyen·nes est nettement plus bas que le coût réel, fait ici figure d’évidence. Mais cet idéal a été affaibli par le désir insatiable de consommation individuelle. La soutenabilité écologique passe aussi par une collectivisation de la consommation. Ainsi, il s’agirait moins de brider le consommateur individuel dans ses choix, que de brider la production dans l’offre de choix. En contraignant l’appareil productif à ne pas produire des biens et des services destructeurs et en s’assurant une abondance collective, on pourrait à la fois répondre à la contrainte écologique et satisfaire les envies individuelles.

Quant à l’investissement, c’est une des clefs de voûte de l’extension du déjà-là. L’investissement privé est trop souvent focalisé sur l’unique recherche de profits, avec deux conséquences. D’abord, ce type d’investissement prend trop peu en compte les dégâts écologiques et les conditions de travail de la production. Ensuite, il ne se dirige que trop peu vers des structures qui souhaitent produire sans finalité lucrative, rendant leur développement et leur existence difficiles. Il n’y a pas de solutions évidentes. L’une est dans la main des gouvernants pour amplifier des fonds d’investissements publics attentifs à ces critères.

L’autre est dans celle des travailleur·euses : la cotisation individuelle peut en effet être un moyen de mutualiser des revenus pour les investir dans un appareil productif soucieux des humains et du vivant. Par là, on contrecarre à terme le chantage à l’emploi des investisseurs capitalistes, puisque l’on prendrait en main une partie de l’appareil productif.

Dit autrement : cette caisse issue des cotisations ressemblerait à l’épargne placée par les ménages sur des comptes en banque ou dans divers crowdfundings. La différence majeure est que la décision d’investissement serait transparente, collective, sans finalité de profit, écologique, démocratique, et reviendrait aux citoyen·nes.

En conclusion, amplifier le déjà-là s’apparente à un vaste programme attrayant, susceptible de faire consensus au sein de la gauche. Mais il ne faut pas se méprendre. La réalisation d’une union réelle nécessite que les différents niveaux des appareils de partis se rencontrent régulièrement, discutent, voire travaillent ensemble derrière leurs façades, bien en amont des échéances électorales. Sans cela, il n’y aura jamais d’alliance. Ou pire, s’il y en a une, l’accord de principe ira dans le mur, par méconnaissance mutuelle ou au premier vent contraire.

Ce n’est pas tout d’avoir un bateau et un cap, encore faut-il que l’équipage se connaisse, se reconnaisse et s’entende.